홈

사회

사회일반

소양강 피로 물들이며 사흘간 필사적 방어… 전쟁 초기 흐름 바꿔

입력2010.06.21 10:58:46

수정

2010.06.21 10:58:46

[6·25 60주년 기획] 잊혀진 전쟁, 잊지 못할 모습들 <4> 적 예봉 꺾은 3일의 혈투, 춘천대첩<br>당시 일등병 참전 안원흥씨<br>"3000명으로 1만명 막아 국군 지상전 첫 승리 기록 파죽지세 인민군 발 묶어 낙동강 방어선 시간 벌어"

| | 춘천대첩에 참전했던 안원흥씨가 당시 남북 사이에 격전이 벌어졌던 소양1교에서 전투 상황을 설명하고 있다. 춘천=한국일보 신상순기자 ssshin@hk.co.kr |

|

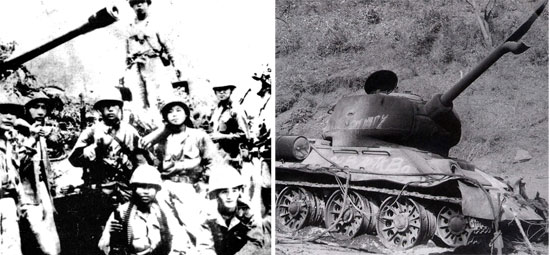

| | 춘천대첩에서 활약한 육탄 11용사가 노획한 적의 SU-76자주포를 배경으로 늠름하게 서 있다(왼쪽 사진). 육탄 11용사가 파괴한 적의 전차. 육군 제공 |

|

"너 나 할 것 없이 죽기 살기로 덤벼들었어요. 만약 춘첩대첩이 없었다면 인민군이 남한을 진작에 점령했거나 아니면 국군과 유엔군이 반격해 국토를 수복하는 데 시간이 훨씬 더 많이 걸렸을 겁니다."

강원 춘천시에 있는 소양1교. 길이 400m, 폭 6m쯤 되는 빛바랜 다리다. 60년 전 그날의 치열했던 전투를 아는지 모르는지 다리는 푸른 물결로 굽이치는 소양강을 가로지르며 여전히 그 자리를 지키고 있다.

한쪽 끝에 서서 다리를 지긋이 바라보던 안원흥(80)씨가 뭔가를 뚫어져라 쳐다보다 숨을 한 번 크게 내쉰다. 다리 위가 아니라 다리를 떠받치고 있는 여러 개의 돌기둥이었다. 6월의 강렬한 햇살에 가려 잘 보이지 않았는데 다가가 자세히 보니 군데군데가 깊게 파였다.

"국군과 인민군이 서로 총부리를 겨누며 엄청나게 쏘아댄 자국입니다. 지금은 잘 보이지도 않네요. 그때는 다리 위아래가 모두 핏빛으로 물들어 쳐다보기도 끔찍했는데…."

어느덧 80세를 맞은 노병은 6ㆍ25전쟁 중 가장 치열한 전투 중 하나로 꼽히는 당시의 상황을 그렇게 기억했다. 1949년 7월 여름 안씨는 19세의 나이로 입대해 1년 만에 춘천시 신북읍 발산리에 있는 38선에 배치됐다. 당시 38선 경계 근무를 담당한 육군 6사단 7연대 2대대 6중대 화기소대 일등병이었다.

6월 25일 일요일 오전 4시께 안씨는 여느 때와 마찬가지로 마적산 봉우리 근처에서 보초를 서며 38선을 뚫어져라 바라보고 있었다. "비가 부슬부슬 내리면서 바람이 불고 스멀스멀 안개가 끼는 게 조짐이 좋지 않았어요. 총을 매고 있던 어깨에 잔뜩 힘이 들어갔죠. 물론 날씨 때문만은 아니었어요."

19일 오후 3시께 춘천시 천전리 근처에서 인민군 병사 1명이 남한으로 귀순했다. 그는 북한 특유의 강한 억양으로 인민군 2사단 포병연대 소속 SU_76자주포 승무원이라고 밝히면서 "1주일간의 야간 행군을 감행해 오늘 춘천시 사북면 신포리 부근 모래밭에 집결했다. 거기서 춘천시를 목표로 공격을 준비하다 죽는 것이 두려워서 귀순했다"고 말했다. 전쟁이 임박했음을 알려 주는 경고나 마찬가지였다.

상황이 긴박해지자 국군은 24일부터 외출 외박을 전면 금지했다. 뭔가 당장이라도 일어날 분위기였다. "인민군의 이상 징후가 곳곳에서 목격됐어요. 38선 너머 도로에 평소 안 보이던 자동차가 분주하게 오가는가 하면 밤에도 각종 엔진 소리가 들리곤 했죠."

당시 인민군은 2사단과 12사단을 이용, 6월 25일 정오까지 춘천시를 점령한 후 경기 수원시 방면으로 진격한다는 계획을 세워 놓고 있었다. 단기간에 수원시 방면으로 돌진해 서울 주변에서 후퇴하는 국군 주력을 격파한다는 것이었다. 특히 인민군은 서부전선인 서울과 동부전선인 춘천시와 강원 원주시를 동시에 함락시켜 6월 28일까지 대전에서 만난 뒤 부산으로 진격, 가급적 이른 시일 내 전쟁을 마무리하려는 심산이었다.

하지만 북한의 공세에 대한 국군의 저항도 만만치 않았다. 그 중심에는 안씨가 지키고 있던 춘천시가 있었다. "당시 인민군은 1개 사단으로 약 1만명이었고 이에 맞서는 국군은 1개 연대로 단 3,000명밖에 되지 않았어요. 게다가 적은 소련군의 막강한 화력까지 등에 업었으니 우리는 상대가 되지 않았죠. 하지만 우리는 파죽지세로 몰려드는 적의 공격을 3일간 막아 냈어요."

당시 소양강을 사이에 두고 벌인 사흘간의 교전으로 인민군 6,500명이 사살되고 자주포 18대가 격파되는 등 인민군 1개 사단 규모의 병력이 무력화했다. 반면 아군 피해는 전사 200명, 부상 350명에 불과했다.

전투 얘기를 꺼내자 안씨는 감격에 벅찬 듯 목소리가 커졌다. "동부전선 공격 계획이 7월 1일까지 지체되면서 서부전선도 발이 묶여 국군과 유엔군이 낙동강 방어선을 구축하고 전력을 정비할 시간을 벌 수 있었어요. 6ㆍ25전쟁 중 지상군 전투에서 거둔 최초의 승리죠. 아마 춘천대첩이 없었다면 한국 역사의 흐름이 바뀌었을지도 몰라요."

한참 동안 다리를 바라보던 안씨는 강원 화천군에서 춘천시로 진입하는 길목인 소양강 건너편을 가리키며 말을 이었다. 당시 소양1교를 사이에 두고 아군과 적군이 대치하면서 사력전을 펼쳤었다.

"그때는 저기가 모래밭이었고 큰 제사공장(누에고치 공장)이 있었어요. 거기에 인민군이 새까맣게 모여 있더라고요. 모래밭이니까 인민군 병사들이 숨을 데가 없잖아요. 그래서 소양1교를 넘어가려고 거기서 진을 치고 공격을 하니까 아군도 그쪽에 포를 쏘고 총을 쏘고 했지요. 인민군이 얼마나 죽었던지 소양강이 죄다 떠다니는 시신 천지였어요. 어찌 보면 소양강 덕분에 병력의 열세를 극복할 수 있었지요."

승리의 기쁨은 오래 가지 않았다. 전투가 3일째로 접어들면서 인민군이 소양1교를 돌파했다. 필사적으로 방어진을 구축했던 국군은 퇴각할 수밖에 없었다. 인민군은 27일 오전 11시께 봉의산 기슭에 배치된 국군 공병중대의 사격으로 인민군 보병의 진격이 저지되자 T_34전차를 앞세워 공격했다. 이에 공병중대는 교량 파괴를 위해 미리 설치된 폭약의 스위치를 눌렀지만 포격으로 뇌관과 연결된 선이 절단돼 폭파에 실패하면서 결국 인민군의 진격을 허용할 수밖에 없었다. 그래도 적의 중요한 진격로를 사흘이나 막아 낸 것은 큰 승리였다.

춘천대첩의 승리에는 민관군의 단결도 한몫을 했다. "연대장이 청년단을 모아서 예비 진지를 만들거나 보수했어요. 소양1교 너머 국군 포병부대가 있었는데 인민군의 공세로 후퇴할 때 그 포탄들을 전부 학생들이 국군 7연대 지휘부가 있는 봉의산으로 옮겼죠. 여성들도 팔을 걷고 나서 우리가 방어한 3일 동안 주먹밥을 만들어 줬어요."

안씨는 6ㆍ25전쟁 발발 때 일등병으로 참전했지만 전역할 때의 계급은 하사였다. 53년 7월 17일 강원 화천군 백암산에서 휴전을 10일 남기고 오른쪽에서 왼쪽 어깨로 총알이 관통해 더 이상 전투가 불가능할 때까지 전장을 누볐다. "전쟁이 한창인데 한시라도 총을 내려 놓을 수 있나요. 당연히 전역도 말이 안 되는 일이죠. 아마 다치지 않았더라면 휴전하는 날까지 싸웠겠요. 하지만 그렇게 피와 힘을 바쳤는데 나라는 두 동강이 난 채 휴전이 됐으니…."

안씨는 6ㆍ25전쟁 60주년을 맞는 올해에 한가지 염원이 있다. 그건 먼저 세상을 떠난 전우들을 위해서라도 꼭 해야 할 일이다. "춘천대첩이 한국 전쟁사에 큰 획을 그은 쾌거지만 아직 국민들에게는 낯설어요. 어찌 보면 잊혀진 전투죠. 재평가가 이뤄져야 해요. 참전 전우 중 지금 살아 있는 사람은 10명도 안되니 시간이 얼마 남지 않았어요."

'춘천대첩' 60년 만에 재연

25일부터 참전용사·장병·주민 등 참여

춘천대첩이 6ㆍ25전쟁 60주년을 맞아 당시 전투 현장에서 처음으로 재연된다.

육군 2군단(쌍용부대)과 춘천대첩선양회은 25일 강원 춘천시 신북읍과 소양강 일대에서 당시 이 전투 참전 용사와 2군단 소속 현역 장병, 보훈 단체 간부, 지역 주민 등 1,000여명이 참여한 가운데 1950년 6월 25~27일 벌어졌던 춘천대첩을 그대로 옮기는 모의 전투를 벌인다고 20일 밝혔다.

춘천대첩 당시 국군은 인민군에 비해 수적으로 열세였다. 이번 모의 전투에서도 당시 상황을 반영해 국군은 80명, 북한군은 230명으로 구성된다. 6ㆍ25전쟁 때 국군이 쓰던 M1소총과 인민군이 쓰던 AK소총을 그대로 쓰고 인민군이 소양강을 넘어올 때 곡사포 등을 동원해 공포탄을 쏘면 TNT 폭탄을 물속에서 폭파시켜 물기둥이 오르게 하는 등 당시 전투를 실제 모습에 가깝도록 재연한다는 계획이다. 또한 당시 전투에서 지역 주민들이 직접 포탄을 나르는 등 힘을 합쳤던 것처럼 이번에도 춘천 시민 등 20여명이 탄약운반조를 맡아 모의 전투 중 리어카와 지게 등으로 탄약을 나르는 모습을 재연할 예정이다.

춘천대첩은 6ㆍ25전쟁 발발 직후 거둔 지상군 최초의 승리로 국군 반격의 단초를 제공했던 의미 있는 전투지만 지금껏 이 지역 주민을 제외한 일반 국민들에게는 알려지지 않아 시민들과 당시 전투 생존자들이 선양회를 만들어 춘천대첩 알리기에 노력해 왔다.

춘천대첩 당시 6사단 7연대 탄약반 선임하사였던 최영학(82)씨는 "그때 생각을 하면 내가 지금까지 살아 있다는 게 믿기지 않는다"며 "당시 내가 22세였지만 이제 죽을 날이 멀지 않았는데 그 전에 우리가 목숨을 걸었던 전투가 재연된다니 꼭 다시 보고 싶다"고 말했다.

|

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>