|

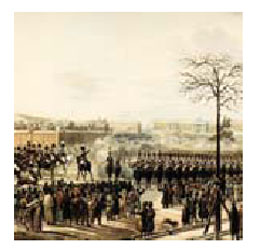

1825년 12월26일(러시아력 12월14일) 상트페테르부르크. 귀족장교들이 이끄는 3,000여명의 군대가 미명을 뚫고 원로원 광장에 나타났다. 목적은 개혁. 농노제 폐지와 압제정치 근절을 요구했다. 청년장교들이 기득권을 버리고 개혁에 나선 이유는 나폴레옹과의 전쟁에서 받은 충격 때문. 프랑스와 싸우면서도 ‘자유 평등 박애’라는 혁명정신을 접한 러시아 장교들은 ‘명예를 소중히 여기는 귀족’들이 실제로는 전장에서 도망가고 짐승 취급을 받던 농노들은 목숨을 걸고 침략자와 싸우는 현실을 보고 생각과 생활을 바꿨다. 프랑스 언어와 사교ㆍ예의범절을 맹종하던 상류층 문화를 반성하고 전쟁에서 생사를 함께 한 농민들에게 다가갔다. 전쟁이 끝난 후 각자 고향에 돌아가 고아원과 학교ㆍ병원을 세웠다. 개혁 열기가 퍼지던 가운데 새로운 차르로 등극한 니콜라이 1세가 전제정치로 돌아가려 하자 군에 남은 개혁성향 장교들이 총을 들고 나섰다. 12월의 거사는 성공하지 못했다. 차르는 수만명의 근위대를 동원해 주모자를 처형하고 장교들을 시베리아로 유형 보냈다. 실패한 거사임에도 이들을 곧 ‘데카브리스트(Dekabrist)’라는 별칭을 얻었다. 데카브리(러시아어로 12월)에 혁명을 꾀했던 지사들이라는 뜻이다. 문호 톨스토이의 대작 ‘전쟁과 평화’도 이들 청년장교의 전쟁시 활약상을 그린 것이다. 혁명가의 아내들이 보여준 순애보도 유명하다. 이혼과 재가를 전제로 한 귀족작위 유지와 시베리아행 중에서 선택하라는 차르의 협박에 굴하지 않고 사랑과 고난의 길을 택한 청년장교 부인들의 러브스토리는 수많은 문학작품 속에서 살아 숨쉰다. 실패한 거사는 세상을 뒤흔들었다. 러시아에서 ‘혁명가’가 많이 나온 배경에는 데카브리스트에 대한 러시아인들의 존경과 사랑이 깔려 있다.