일부 인사 내정설 나돌아‘술렁’<br>"자율성위해 내부승진을” 지적도

한국전력이 100% 자회사인 발전5사의 7월 정기 임원인사를 앞두고 벌써부터 술렁이고 있다. 최근 한전 본사의 임원승진에서 탈락한 1~2명을 비롯, 10명 이상이 물밑경쟁을 벌이면서 일부 인사의 내정설 마저 돌고 있다. 하지만 지난 2001년 발전분할의 취지를 살리고 발전사 독립경영을 위해 내부승진의 전통이 세워질 때도 됐다는 지적도 만만치 않아 향후 추이가 주목된다.

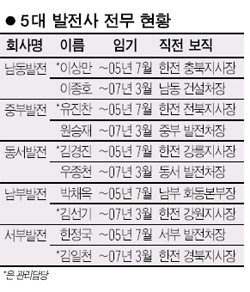

2001년 4월 한전이 발전부문을 분할하면서 원자력(한국수력원자력)을 제외한 전국의 발전소가 남동ㆍ중부ㆍ서부ㆍ남부ㆍ동서발전 등 5개사로 쪼개졌다. 한전의 이들 5개 발전자회사는 사장을 비롯, 전무급인 관리본부장과 기술본부장 등 총 3명의 임원이 회사를 이끌고 있다.

각 사 임원 임기는 3년이어서 원래는 지난해 4월 발전사 임원이 전면 교체돼야 했으나 2002년 7월 발전사 파업으로 인사가 두 차례로 나눠졌다. 정부가 파업 책임을 물어 각 발전사 마다 사장 또는 전무를 1명 이상 해임했기 때문. 오는 7월 임원인사는 2002년 파업 후 뽑힌 임원의 후속으로 각 발전사 별로 전무 1명씩이 교체된다. 중부발전 김영철 사장도 바뀐다.

지난해 4월 발전사 임원인사 당시 관리본부장 2명을 모두 차지한 한전은 인사를 앞두고 임원승진을 고대하는 1직급 13~14명이 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 발전소 기술본부장은 업무특성상 한전 내 적임자가 거의 없어 관리본부장 3자리가 주요 타킷이다. 특히 자회사 임원승진을 향해 뛰는 한전 인사 대부분은 내년 1월 보직임기가 끝나 퇴사해야 할 노장이어서 사활을 걸다시피 하고 있다. 오모 실장, 김모 지사장은 “승진이 거의 확정적”이라는 내정설도 나온다.

그러나 분할 5년째를 맞는 발전사가 이제는 독립ㆍ자율경영을 위해 내부출신 중에서 임원을 배출해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 남동발전의 한 관계자는 “발전사간 경쟁이 촉진되고 경쟁의 이득이 시장으로 돌아가려면 모회사인 한전이 비슷비슷한 인사를 일괄적으로 내려보내는 일은 사라져야 한다”고 지적했다.

한전 대주주인 산업자원부 관계자는 “전력산업에 경쟁체제를 도입한다는 정부정책, 한전과 발전사의 지방이전, 전문성 등이 (인사에)종합적으로 고려될 것으로 안다”고 말했다.