불법 유통업체만 살찌우고 창작자 저작권료는 '쥐꼬리'<br>불법·합법 시장규모 엇비슷… 美등 문화수출국 주시

시간과 공간의 개념을 무너뜨린 인터넷 이용 환경으로 전세계는 하나의 마을이 됐다. 문화 콘텐츠 이용 패러다임도 디지털로 바뀌면서 국경이 사라졌다. 지구 반대편 국가에서 올린 음악이나 영화를 실시간으로 빠르게, 그리고 원본과 똑같은 품질로 무단 복제하고 퍼트릴 수 있게 된 반면 저작자의 권익을 보호하기는 갈수록 힘겨워지고 있다.

음악은 포털이나 P2P(개인 대 개인 간 정보공유)에서 찾아서 듣고 정품 영화 DVD 구입은 시대에 뒤떨어진 행동이라고까지 여기는 것이 요즈음 적지 않은 문화 소비자들의 생각이다. 이 같은 소비로 문화 콘텐츠 생태계는 심한 몸살을 앓고 있다. 또 특정 국가에만 한정된 사안도 아니다.

워너뮤직 부사장 출신으로 미국 로스앤젤레스에서 음악 컨설팅 사업을 하고 있는 테드 코헨 TAG스트레티직 컨설팅 대표는 “원본의 품질을 손상시키지 않는 디지털 복제 기술의 급격한 발전이 가져온 획기적인 사건으로 음반산업은 존폐를 걱정해야 할 상황”이라며 “5년 전만해도 음악적인 소질이 뛰어나면 기획사에서 집중적으로 투자했지만 불법복제가 전세계적으로 심각해지면서 젊은 아티스트를 위한 투자가 점점 힘들어지고 있다”고 말했다.

문화 콘텐츠를 불법으로 유통시키는 장본인으로 불법 온라인 서비스 제공업체(OSP)가 지목되고 있다. OSP는 다른 사람의 저작물이나 실연ㆍ음반ㆍ방송ㆍ데이터베이스를 정보통신망을 통해 복제 또는 전송하는 업체를 의미한다. 인터넷 접속 서비스를 제공하는 통신사ㆍ웹하드ㆍP2P사이트 등이 여기에 해당한다. 특히 우리나라의 경우 세계적으로 P2Pㆍ웹하드 등 불법 OSP가 광범위하고 대중적이어서 미국 등 주요 문화산업 수출국이 예의주시하고 있다. 세계 음반산업은 7년 전보다 24% 감소하는 데 그쳤지만 우리나라는 같은 기간 80% 급감한 주요 원인도 불법 OSP로 유통되는 복제물이 지목되고 있다.

미국은 콘텐츠의 불법 복제로 인한 피해 금액이 매년 7,000억달러(700조원)로 전체 저작권 산업 중 약 8%를 차지하고 있는 반면 우리나라는 불법(4조3,953억원)이 합법(4조5,370억원) 시장과 맞먹는 수준이다.

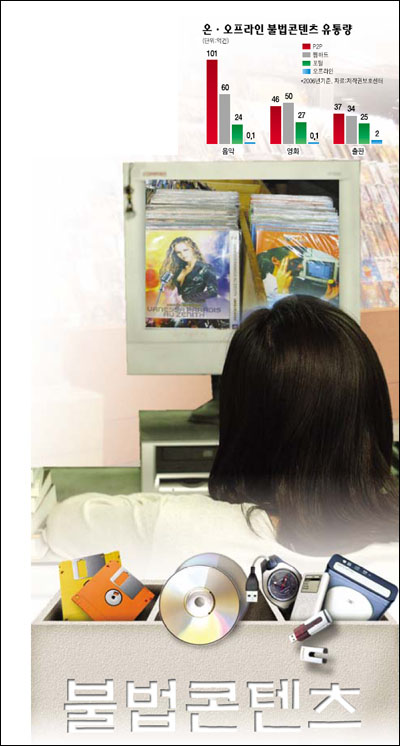

저작권보호센터가 지난 2006년 한해 동안 실시한 불법 복제물의 단속 실적을 보면 전체 불법 콘텐츠 유통량 406억2,000건 중 94%라는 압도적인 양이 온라인으로 유통되고 있으며 그 중에서도 P2P와 웹하드가 전체 온라인 불법 유통 건수의 81%를 차지할 정도다.

온라인에서 불법으로 유통되는 콘텐츠를 분야별로 보면 음악과 영화가 전체의 76%에 이른다. 시장규모 역시 온라인이 오프라인보다 더 크다. 전체 불법 콘텐츠 시장 규모인 4조3,995억원 중 온라인 유통률이 62.4%를 차지하고 있으며 특히 음악과 영화의 온라인 불법 유통 비율은 98%로 압도적이다. 반면 출판은 오프라인을 통한 불법 복제물 시장이 전체의 98%를 차지하고 있다. 이같이 콘텐츠 이용은 편리해졌지만 음악과 영화를 내려 받을 때 이용자들이 지불하는 금액은 대부분 불법 OSP에 통신료 명목으로 흘러갈 뿐 창작자를 위한 저작권료는 포함되지 않고 있는 비정상적인 유통체계가 문제로 지적되고 있다.

창작자의 권리가 보호되지 않는 디지털 문화 소비 행태는 문화산업의 역행이라는 결과를 불러온다. 국내 음반업계에 신곡보다 철 지난 곡을 다시 손질하는 리메이크곡이 범람하는 것이 그 좋은 사례다. 윤등룡 DR뮤직 대표는 “아시아에서 인기를 끄는 한국의 대중음악은 단연 댄스곡이지만 디지털 문화 콘텐츠 이용 환경에 맞추기 위해 예산이 적게 드는 리메이크 곡을 선보이고 있다”며 “한류 열풍이 식어버린 게 아니라 재투자를 하지 못해 자체 경쟁력이 떨어져 한류의 맥을 이어가지 못하고 있는 것”이라고 말했다.

가장 큰 문제는 저작권자에게 정당한 수익이 돌아가지 않고 있다는 점이다. 영화보다 앞서 온라인 합법시장이 형성되고 있는 음악시장은 이동통신사가 콘텐츠의 80%를 유통하고 있다. 수익 배분 요율을 보면 절반이 이동통신사에, 나머지 절반으로 콘텐츠 가공 업체와 제작자가 각각 25%씩 나눠 갖는다.

윤 대표는 “오프라인 음반은 로열티의 일부를 미리 받아 재투자할 수 있지만 온라인은 수익 중 25%를 다시 가수와 창작자, 그리고 음반업체가 재분배하는 형국”이라며 “온라인상의 저작권 및 유통구조가 개선되지 않는다면 양질의 음악을 만들기 위한 투자는 꿈도 꾸지 못한다”고 말했다.

"한국 저작권 침해수준 광범위 영화인과 협력 강력 대응할것"

존 말콤 美영화협회 저작권담당 부사장

"온라인 불법 다운로드가 한국에만 국한된 문제는 아니지만 웹하드와 P2P서비스는 한국에서 유독 대중적입니다. 인터넷 기술이 미래에 더 나은 기회를 제공한다는 데는 공감하지만 기술이 남용돼 창작자의 권리를 침해하는 것은 분명 문제입니다. 한국의 FFAP(불법복제방지를 위한 영화인협의회)와 협력해 인터넷의 저작권 침해에 보다 강력히 대응하고자 합니다."

존 말콤(Joan Malcolmㆍ사진) 미 영화협회(Motion Picture Association of AmericaㆍMPAA) 저작권 담당 부사장은 최근 로스앤젤레스 셔먼오크에 위치한 자신의 사무실에서 본지와 단독 인터뷰를 갖고 이렇게 말했다. 말콤 부사장은 "한국의 인터넷 통신광대역(internet broadband) 서비스가 90%를 넘어설 만큼 세계적인 수준"이라며 "그러나 이는 곧 저작권 침해(copyright infringement)에 노출되기 쉬운 환경이라는 의미이기도 하다"고 말했다.

그가 한국의 불법 영화복제에 대한 심각성을 강조하는 이유는 저작권 침해 수준이 다른 나라보다 정교하고 치밀하기 때문. 극장 개봉과 동시에 비슷한 화질의 영화가 인터넷에 올라가는 나라 중 한국이 가장 빠르다는 게 그의 설명이다.

말콤 부사장은 "아시아 국가 중 홍콩ㆍ싱가포르ㆍ말레이시아 등에서는 지적재산권의 관리가 상대적으로 엄격히 진행되고 있지만 한국은 저작권과 관련된 정책과 업무가 현저히 더딘 편"이라며 "OSP업체들은 불법으로 버젓이 돈을 벌고 있음에도 이러한 불법을 막기 위한 예산과 시간은 턱없이 적다"고 강조했다.

MPAA는 불법 저작물을 줄이기 위한 정책과 관련, 강력한 단속뿐 아니라 사람들의 인식을 바꾸는 일이 중요하다고 판단해 미국과 주요 국가를 대상으로 다양한 홍보활동을 펼치고 있다. 말콤 부사장은 "MPAA는 미국 내 각 초등학교와 유치원으로부터 협조를 받아 저작권 관련 교육 프로그램을 시행하고 있다"며 "매주 다른 이슈로 발간되는 잡지 '위클리 리더(Weekly Reader)' 등의 보조적 방법을 통해서도 인터넷상의 행동지침을 알려주고 인터넷 서비스를 남용하지 않도록 교육하고 있다"고 설명했다.

그는 또한 "인터넷 불법 다운로드를 하는 사람들은 자신들의 행위가 엄청난 저작권 침해 행위라는 인식이 형성되지 않아 무심코 범죄를 저지르고 있다"며 "협회는 '와이어 세이프티(Wire-Safety)' 캠페인 활동과 교육을 통해 인터넷 사용의 행동 지침과 저작권 침해 예방을 지속적으로 확대해나갈 예정"이라고 말했다.