|

"취득세가 낮아진다는데 굳이 지금 살 필요가 없을 것 같네요. 언제 시행될지도 모르는데…."

자녀교육 때문에 분당신도시의 전용 84㎡짜리 아파트를 매입하려다 포기한 조모(44)씨가 중개업소를 나서면서 남긴 말이다. 취득세 한시감면 종료 후 얼어붙은 주택거래를 살리기 위해 정부가 취득세 영구감면 방침을 발표한 직후 나타난 시장의 반응이다. 온탕과 냉탕을 반복하는 정부의 부동산정책에 대한 불신이 그대로 녹아 있다.

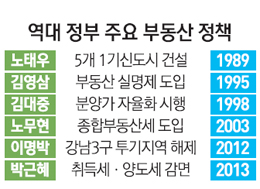

최근 상황에만 국한된 것이 아니다. 지난 1967년 '부동산투기억제 특별조치법'을 시작으로 반세기가 흐르는 동안 대한민국의 부동산정책은 늘 이런 모습이었다.

1988년 서울올림픽 직후 집값급등이 사회 문제로까지 확대되자 노태우 정부는 임기 내 '주택 200만가구 공급'이라는 사상 초유의 물량확대책을 내놓았다. 주택 200만가구 공급으로 급등하는 집값은 잡았지만 이후 외환위기 직전까지 8년 가까이 주택시장이 침체되는 후유증을 겪어야 했다. 2000년대 초반부터 불어 닥친 부동산 광풍 역시 외환위기 직후 정부가 내놓은 특단의 부동산활성화 대책이 원인이었다.

이런 전형적인 냉온탕식 정책은 중요한 것만 꼽아도 1967년 이후 지금까지 80여건. 매년 한두 차례씩은 굵직한 부동산정책이 나왔다는 얘기다.

특히 집값급등기마다 정책 메뉴에 오른 것은 신도시로 상징되는 단기 대규모 주택공급이었다. 주택경기가 과열 양상을 보일 때면 어김없이 수만~수십만가구의 주택을 쏟아내는 대규모 공급확대 정책을 반복해왔다.

하지만 '평생에 집 한 칸은 마련해야 하는 것'이 가장의 사명이고 '집값이 얼마나 오른 뒤 팔까'만 고민하면 됐던 시절에 유효했던 부동산정책은 이제 수명을 다했다는 지적이다.

'4ㆍ1부동산종합대책'이 3개월여 만에 약효를 잃자 "추가 대책은 없다"던 정부 당국이 부랴부랴 18만여가구의 공급축소 방안을 담은 후속조치를 지난 24일 발표했지만 더 이상 중앙정부의 인위적 수급조절이 영향을 줄 수 있는 시장은 아니라는 견해가 지배적이다.

김현아 건설산업연구원 연구위원은 "과거와 같은 패러다임의 부동산정책은 이미 식상해졌다"며 "주택수급 기능을 지자체로 이양하거나 시장에 맡기는 등의 혁신적인 정책 고민이 필요한 시점"이라고 말했다.