|

|

|

|

이번 초한지 기행에서 다녀온 곳 중 특히 중요한 두 곳을 꼽으라면 홍문연(鴻門宴)과 헝양(滎陽) 유적을 빼놓을 수 없다. 항우 입장에서야 거록(鉅鹿ㆍ허베이성 핑샹현 서남쪽)과 펑청(彭城ㆍ현재의 쉬저우)에서의 큰 싸움이 그의 인생에서 가장 빛나는 장면이겠지만 유방과의 대결에서 두고두고 뼈아픈 장면은 시안(西安ㆍ당시 咸陽)에 있는 홍문연과 정저우(鄭州) 바로 왼쪽 헝양에서다. 마지막으로 이 두 곳을 짚어 본다.

홍문연에서 항우는 결국 그를 꺾고 천하의 주인이 되는 유방을 놓아줄 뿐만 아니라 이어 그가 천하를 제패할 근거지를 마련해주게 된다. 또 유방 입장에서는 헝양에서 항우가 사방을 오가며 국지적인 전투에 묶여 있는 사이에 싸움에서는 계속 지지만 그의 목을 조일 올가미를 엮어낸다.

항우는 기원전 209년 24세의 나이로 거병해 27세에 진나라 주력부대를 섬멸하고 31세에 유방에 쫓겨 자결하는, 말 그대로 불꽃 같은 삶을 보여준다. 초한전쟁 4년 사이 그가 패한 이유로는 개인적인 부족함을 넘어 유일한 모사 범증의 한계가 지적된다. 또 유방에게 옮겨 가 북쪽에서 내려오는 포위망을 짜는 한신과 배신한 최측근들 중 최고위 장군이던 주은도 결정적인 한 방을 먹인다.

한구관(函谷關) 넘어 시안에 조성돼 있는 홍문연 유적지에는 고증을 거쳐 당시 연회를 재현해놓았다. 홍문은 함양(咸陽)으로 개선한 항우의 부대가 진지를 세운 지역이다.

그 연회 자리를 살펴보면 'ㅗ'자 형태다. 북쪽 상석에 단을 높여 항우가 있고 그의 입장에서 오른쪽에 '아부(亞父ㆍ아버지에 버금간다는 뜻)'라 부르던 모사 범증을, 그리고 왼편에 유방이 있다. 사실상 진나라의 주력부대 두 무리를 격파하고 반진(反秦) 동맹의 맹주로서 개선한 항우의 자부심이 여실히 드러나는 장면이다.

작가는 초한지에서 당시 항우의 위세를 이렇게 표현한다.

항우가 진나라의 15만 대군을 깨뜨린 뒤 그 장수 소각의 목을 베고 왕리를 사로잡으며 섭간까지 스스로 불타 죽게 만들자 그 위세는 다시 천하 뭇사람들을 떨게 했다. 그 중에서도 거록의 싸움터에서 직접 항우의 분투를 본 제후들은 특히 더했다. 진군을 완전히 무찌른 항우가 제후군의 장수들을 진중으로 청하자 그들은 원문(轅門ㆍ군영)부터 무릎걸음으로 기어들며 감히 고개를 들어 항우를 바로 쳐다보지도 못했다. (이문열 '초한지'3권, '거록의 혈전')

보통 주인이 손님을 청하면 상석을 권하거니 사양하거니 하는 모양새가 나오는데 그런 일도 없었을 듯싶다. 본인과 최측근이 가장 좋은 두 자리에 앉고 3번째 자리에야 손님을 들였으니 이는 자신의 수하를 대하는 모양새다. 다시 그때로 돌아가보자.

초 회왕의 견제 속에 일개 장수로 내려앉았다가 상장군 송의의 목을 베고 우격다짐으로 그 자리를 차지한 항우는 기원전 206년 절대적인 불리함 속에서도 거록에서 진나라 대군을 크게 무찌른다. 회계군에서 아재비 항량과 거병한 지 고작 3년, 27살의 나이로는 비교할 이를 찾기 힘든 성과다.

그 항우가 군사를 몰아 함양으로 내려오지만 이미 유방은 그의 도착보다 두 달 빠른 10월께 이미 함양에 입성해 있었다. 유방은 초 회왕 앞에서 항우와 약조한 대로 관중왕에 오를 채비를 하고 한구관에도 군사를 보내 항우가 들어올 수 없게 했다.

항우가 기원전 206년(한 원년) 12월 한구관에 도착했을 때 거느리고 있던 군사는 40만 대군. 한구관에 이르러서야 유방이 이미 함양을 차지했다는 사실을 알아차린 항우는 크게 노해 당장 다음날 전군을 휘몰아 유방군을 칠 준비를 한다. 당시 불과 10만명 규모의 군사를 이끌고 있던 유방은 굉장히 불리한 상황이었다. 턱없이 일찍 정치적 야심을 드러낸 꼴이 된 유방으로서는 서투른 계산을 후회했지만 이미 엎질러진 물.

하지만 이때 변수가 생긴다. 항우의 숙부인 항백이었다. 과거 진나라를 피해 숨어지내던 시절 장량에게 신세 졌던 항백은 항우가 곧 유방 측을 공격할 것이라고 몰래 알려준다. 장량만 몸을 빼내라는 얘기였겠지만 이는 바로 유방에게 보고된다. 유방은 급하게 항백을 불러들이고 특유의 친화력을 발휘해 사돈관계를 맺는다.

어쨌거나 유방 측에 설득 당한 항백은 항우에게 돌아가 유방을 비호한다. 이튿날 아침 유방은 신풍(新豊)의 홍문(鴻門)에 주둔한 항우를 찾아가 마음을 풀어주지만 항우의 모사인 범증은 이미 유방을 곱게 돌려보낼 마음이 없었다. 항우의 사촌동생 항장을 시켜 검무를 추게 하고 그 와중에 살해할 요량이었지만 심상치 않은 살기를 느낀 항백이 사돈을 보호한답시고 이를 가로막는다. 유방 측에서도 긴밀히 대응했다. 장량은 밖에서 대기하던 번쾌를 연회장에 끌어들이고 어색한 분위기 속에 유방은 화장실에 다녀오는 척하며 수하 셋만 데리고 부랴부랴 도망친다.

재미있는 것은 현재의 홍문연 유적에 남아 있는 유방이 다녀온다 했던 화장실 터다. 이 주변이 실제 홍문연이 열린 자리인지는 확실치 않다던 여행 가이드는 거듭되는 질문에 어색하게 웃는다. 언뜻 보면 우물처럼 위에 유리까지 씌워 관리되고 있었다. 뒤로 돌아 나오는 길에는 우미인의 우물 터도 남아 있다. 물론 학자들의 엄밀한 고증을 거쳐 확인된 유적일 테다.

하여간 어정쩡하게 유방을 놓아준 항우는 곧 서초패왕으로서 대대적인 분봉(分封ㆍ천자가 돼 땅을 나눠 제후로 봉하는 것)을 행한 후 펑청으로 내려간다. 많은 사람들이 함양의 지리적 이점과 풍부한 물자를 들어 머무를 것을 권하지만 '사람이 부귀하게 된 후에 고향으로 돌아가지 않으면 비단 옷을 입고 밤에 길을 걷는 것과 같네. 누가 볼 수 있다는 말인가' 하며 기어이 내려간다. 소위 '금의환향(錦衣還鄕)'한 것이다.

아쉬운 지점이다. 항우가 내려놓고 간 관중은 대분지 지형으로 사면이 전부 산이다. 동으로는 하남 경계인 한구관, 남으로는 무관, 서쪽은 대산관, 북쪽은 소관, 이렇게 네 개의 관문 안에 있다. 그래서 예부터 수도를 세울 최고의 땅으로 꼽혀왔다. 반면 항우가 수도로 잡은 팽성은 사면이 평원이라 지키기 쉽지 않은 곳이다.

아니나 다를까 파ㆍ촉ㆍ한중 세 곳의 제후로 봉해진 유방은 바로 본색을 드러내며 진나라 항장인 장한ㆍ사마흔ㆍ동예 등이 지키고 있던 항우 측 땅을 공격한다. 이들을 모두 축출하고 관중 지역(현재 산시성)을 모두 굳건히 한 유방은 "황제(초 회왕)를 살해한 역적 항우를 토벌하자"며 제후들을 부추겨 60만에 달하는 대군으로 펑청에 쳐들어간다.

헝양의 한패이왕성(漢覇二王城) 유적은 입구에 큰 솥(鼎)을 들고 서 있는 항우 석상에서부터 짐작할 수 있듯 항우의 진영을 중심으로 조성돼 있다. 버스로 산길을 올라 다시 걸어서 10분여 올라가면 썩 크지 않은 언덕이 하나 나온다. 언덕에서 북으로는 황하가 굽어보이고 서쪽으로는 유방의 진영이었을 고만고만한 산들이 있다. 언덕에서 아래를 내려다보면 당시에 왜 유방과 항우가 지리한 대치전을 벌였으며 그 시간들이 항우에게 얼마나 괴로웠을지 알 수 있다.

먼저 산의 높이 자체는 썩 높지 않지만 경사가 급하다. 싸움에서 수비하는 편이 유리하고 고지를 점령하는 것이 얼마나 중요한지는 굳이 길게 설명하지 않아도 뻔한 이치다. 더구나 공성전도 아닌 산악전에서야 더욱 그렇다. 전투에 자신 있던 항우야 드넓은 평원에서 전면전을 벌이고 싶었을 테다. 실제로 항우는 유방을 상대로 양측 수장 간의 1대1 싸움으로 승부를 내자고 제의하기도 한다. 물론 유방이 이를 받아들였을 리 없다.

다음은 군량 확보의 문제였다. 한패이왕성 유적이 있는 곳은 진나라가 혹 모를 큰 싸움에 대비해 군량을 저장하던 곳이었다. 황하를 끼고 있어 유사시 군량을 실어 나르기도 좋고 험난한 지세에 기대어 적은 군사로 많은 적을 상대하기에도 좋기 때문이다.

바꿔 말해 펑청에서의 승기를 타고 대군을 이끌고 쳐들어오는 항우를 상대하기에 이만한 곳이 없다는 얘기다. 군사들의 머릿수야 비교가 안되지만 방어하는 입장에서 험난한 지세와 넉넉한 군량만큼 든든한 것이 없다. 원정군 입장에서는 이를 공략하기 위해서는 군사가 크게 상할 수밖에 없고 그렇다고 지키고 있기에는 멀리 식량을 나르는 것이 쉽지 않다.

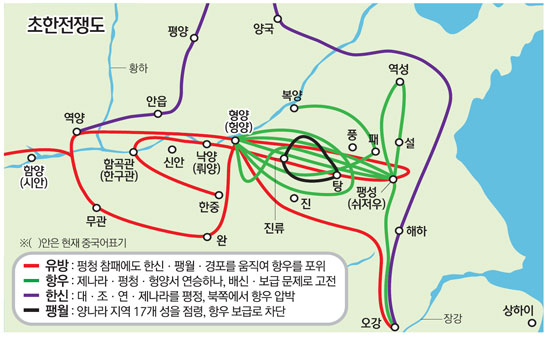

또 한가지 이 기간 유방이 이룬 성과는 한신과 팽월 그리고 경포를 포섭한 것이다. 먼저 북부 제나라 지역을 공격한 한신은 항우의 맹장 중의 맹장 용저의 군단을 섬멸하고 대나라ㆍ조나라ㆍ연나라ㆍ제나라 등을 평정하며 항우의 북부 전선을 압박해 내려온다. 또 팽월은 당시 양나라 지역인 외황 17개 성을 점령해 항우의 군량미 이동선을 끊어놓는다. 경포는 항우의 근거지인 펑청 남부에서 압박해왔다.

어쨌거나 이러한 어려움에도 불구하고 항우는 두 번 헝양을 탈취한다. 하지만 두 번 모두 그가 성을 비우고 다른 지역 전투를 위해 떠난 사이 유방이 다시 뺏어간다. 항우는 여러 전선을 오가느라 길에서 시간을 다 보낸 꼴이 된다.

물론 항우는 첫 전투에서 두 달여 만에 헝양을 함락시킨다. 유방 입장에서는 최측근인 기신이 유방으로 변장했다가 결국 항우에게 참살 당하는 지경까지 가는 참담한 패배였다. 하지만 물러선 관중에서 바로 헝양을 수복하기 위해 애쓰지 않았다. 아래 무관으로 나아가 항우의 남쪽 부대를 두드리고 위로는 한신이 북부를 공략하게 해 항우를 분주하게 만들었던 것이다. 더불어 경포로 하여금 항우의 본거지인 초나라 남부를 불안하게 만들었다.

천하의 항우도 밥줄이 끊어질 지경이니 별 수 없이 군사를 돌려 남방 전선으로 급하게 달려간다. 급한 만큼 희생도 컸다. 결국 항우는 초한전쟁 내내 관중과 파ㆍ촉으로 전선을 확대하지 못한다. 요인즉 아무리 크게 이겨봐야 국지적인 승리일 뿐, 유방은 배후의 본거지에서 끊임없이 지원을 받으며 되살아날 수 있었던 것이다.

기원전 205년 4월부터 2년 반을 끌어온 헝양의 대회전은 결국 중분홍구(中分鴻溝), 즉 황화와 회하를 잇는 운하 홍구를 경계로 초나라ㆍ한나라 영토를 나누면서 끝난다. 유방은 헝양에서의 거의 모든 전투에서 패했지만 전체적으로 전략적 국면에서는 대세를 잡았다. 유방은 북ㆍ남ㆍ동쪽에서 항우를 전략적으로 포위하는 형세를 구축하고 있었다. 결국 이때 이미 승부가 갈렸다고 보는 편이 맞다.

이때부터는 항우가 군사 규모, 후방 지원 모두에서 계속 열세에 시달린다. 마지막 펑청 남쪽 해하(垓下) 전투에서는 항우가 10만명의 군대를 이끌고 있지만 유방 측은 60만명에 달한다. 한신이 30만, 유방이 20만, 팽월도 3만, 거기에 경포ㆍ유가의 부대를 더하면 이 숫자가 과장된 것이 아님을 알 수 있다. 게다가 이미 헝양에서 그랬듯 군량미도 부족했다.

해하에서 무참하게 패배한 항우는 800명의 기병을 이끌고 유방 연합군의 포위망을 뚫지만 군사는 100여명으로 줄어 있었다. 쫓기고 쫓겨 다시 초나라 경계인 오강 무렵에서는 28명의 기병이 전부였다. 이제 항우는 벗어날 마음을 버린다. 그리고 28명의 기병을 데리고 말한다.

"… 지금 갑자기 이처럼 고단한 지경에 빠진 것은 하늘이 나를 망하게 해서이지 싸움을 못한 죄가 아니다. 내 오늘 죽을 각오로 그대들을 위해 통쾌하게 싸워 세 가지로 적의 대군을 이겨 보이겠다. 첫째 반드시 적의 에움을 흩어 버리고, 둘째 적의 장수를 베어 죽이며, 셋째 적의 깃발을 찍어 쓰러뜨리겠다. 그리하여 그대들에게 하늘이 나를 망하게 한 것이지 내가 싸움을 잘못한 죄가 아님을 알려주고자 한다." (초한지 9권 '오강의 슬픈 노래')

실제로 항우의 말대로 됐지만 갈 길이야 정해진 대로였다. 초나라로 가는 배를 재촉하는 사공에게 오추마를 당부한 항우는 추격군을 향해 치달아 홀로 수백명을 벤 후 한때 수하였던 유방 측 장수에게 무거워진 몸을 내준다. 남은 것은 사면초가 속에 우미인과 나눴다는 '해하가(垓下歌)'다. 이렇게 초한전쟁은 끝났다.

힘은 산을 뽑을 만함이여, 기개는 세상을 덮었어라.

때가 이롭지 못함이여, 오추마마저 닫지 않네.

오추마 닫지 않음이여, 그 일은 어찌해본다 해도

우여, 우여, 어찌할 것인가. 너를 어찌할 것인가.