수법 갈수록 대담… '기업형' 늘어<br>아웃소싱 확대따라 외부인들 관여 증가<br>통째로 빼내 해외에 현지법인 설립하기도<br>“허술한 보안의식^솜방망이 처벌이 주원인”

승진인사에서 물먹은 보안장비 전문업체 A사의 전직 연구실장 B(37)씨. 그는 인사에 불만을 품고 사내 전산망을 통해 디지털 음성녹음기술을 통째로 빼내 퇴사했다. B씨는 곧바로 동종업체의 전직 연구원들을 모아 똑같은 제품을 만들고 투자자 유치를 위해 해외투자 설명회까지 여는 대담함을 보였다. 하지만 영국의 한 회사에 핵심기술 제공을 빌미로 유럽지역 공동판매를 요구하다 결국 국가정보원에 적발됐다.

최근 발생하는 산업계의 기술유출은 갈수록 기업화ㆍ대형화되고 있다는 공통점을 갖고 있다.

과거에는 경제적으로 어려움에 몰린 내부 직원들이 수천만~수억원의 돈을 받고 기술을 빼내는‘생계형 기술유출’이 대부분이었다. 하지만 최근에는 기술유출 수법이 점차 과감해지고 첨단화하면서 ‘기업형 기술유출’이 늘고 있다. 내부자와 외부자가 공모해 수개월에 걸쳐 기술을 빼낸 후 해외에서 투자를 받아 현지에 기업을 세우는 수법이 새로 등장하고 있다.

아웃소싱이 늘어나고 기업 간의 공동개발이 활성화되면서 협력업체 등 외부인을 통한 기술유출이 늘어나는 것도 문제다.

전태종 산업기술보호협회 기술보호팀장은 “과거에는 승진ㆍ급여 등에 약점이 있는 사람에게 접근해 기술을 빼내는 경우가 많았지만 최근 수법이 훨씬 대담해지고 있다”며 “검찰 수사망을 피하기 위해 해외에 법인을 세우고 국내 기업에서 기술을 빼내는 등 점차 기업화되는 추세”라고 우려했다.

올해 초 국내 한 자동차회사는 단일공장에서만 두차례에 걸쳐 핵심기술이 무더기로 빼돌려지는 수모를 당했다. 회사 측은 첨단 보안장치를 설치해 핵심시설에 대한 출입검색을 단속하고 협력사와의 기술용역 계약 시 보안서약까지 맺는 등 만반의 대책을 세워놓았다지만 맥없이 뚫리고 말았다. 내부 직원들이 공모할 경우 사실상 속수무책으로 당할 수밖에 없는 국내 기업들의 열악한 현실을 보여준 사례다.

일부 기업들은 공장 출입구에 X레이 검색대를 설치하는가 하면 카메라폰 보안시스템, 사내문서 전면 암호화를 도입하는 등 2중, 3중의 보안망을 설치하고 있지만 한시도 마음을 놓을 수 없는 상황이다.

전문가들은 이처럼 산업기밀 유출이 끊이지 않고 발생하는 이유로 크게 두가지를 꼽고 있다. 바로 경영진이나 직원들의 허술한 보안의식과 고질적인 솜방망이 처벌이다.

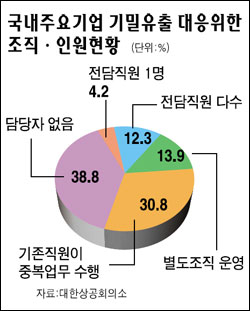

대한상의가 지난달 1,000대 기업의 보안담당자들을 대상으로 조사한 결과 산업현장에서 기밀유출 방지를 위한 관리조직이 턱없이 부족한 것으로 드러났다. 전체의 70%에 달하는 기업은 담당직원이 아예 없거나 다른 업무와 함께 담당한다고 응답했으며 60% 정도는 내부직원이 기밀유출을 시도한다면 성공할 것이라고 응답해 심각성을 더해주고 있다.

손세원 대한상의 산업조사팀장은 “산업기밀 보호는 내부자에 의한 기밀유출을 얼마나 효과적으로 차단하느냐에 달려 있다”며 “산업비밀을 기업이 반드시 지켜야 할 자산이며 경영의 일부라고 생각하지 않는 경영진의 허술한 보안의식도 문제”라고 지적했다.

기술 유출자들에 대한 솜방망이 처벌이 재발을 조장한다는 지적도 제기되고 있다. 실제 지난 1999년부터 지난해까지 기술유출 혐의로 적발된 2,915명 가운데 무혐의 처분을 받은 사람이 1,412명으로 48.4%에 달하고 ‘공소권 없음’ 결론이 난 사람 역시 801명으로 27.5%에 이른다. 이 기간 중 구속 기소된 사람은 241명(8.3%), 불구속 기소는 249명(8.5%)에 불과했다.

이들 598명 중에서도 1심 재판에서 실형은 받은 사람은 65명으로 10.5%에 그쳤다.

업계의 한 관계자는 “미국의 경우 ‘경제스파이처벌법’을 따로 만들어 경제스파이를 엄하게 처벌하고 산업기밀 유출 빈도가 높은 국가에 대해서는 무역제재도 가하는 등 ‘일벌백계’를 통해 경각심을 높이고 있다”며 “국내 법원은 국내 경제 스파이들이 대부분 초범이고 경제적으로 어려움을 겪고 있다는 사실을 이유로 관대한 처벌을 남발해 산업기밀 유출이 자꾸 재발되는 빌미를 제공하고 있다”고 강조했다.