홈

경제·금융

경제·금융일반

[김영용 교수의 생활 속 경제] 비용과 감시·감독

입력2008.07.03 17:22:09

수정

2008.07.03 17:22:09

영수증 못받은 고객에 물건 무료로 주겠다는 의미는?<br>'종업원 횡령' 고객이 감시하라는 것<br>주인은 종업원 감시·감독 비용 줄일 수 있어 이점<br>생산현장선 사후감독 어려워 출퇴근시간 통해 통제

음식점에서 봉사료(팁)를 주는 이유는 무엇일까. 물건 값을 지불하고 영수증을 받지 못한 손님에게 무료로 그 물건을 주겠다는 주인의 의도는 무엇일까. 교수들의 출퇴근은 자유롭게 방치하는 반면 생산공장 근로자들의 출퇴근은 엄격하게 준수하게 하는 이유는 무엇일까. 앞의 두 사례는 로버트 프랭크의 ‘이코노믹 싱킹(원제 Economic Naturalist)’을 참고한 것이다.

음식점에 들어갈 때 “어서 오십시오”라고 깍듯하게 인사하는 사람은 그 음식점 주인일 가능성이 높다. 사실 그 깍듯함은 내 호주머니에 들어 있는 돈에 대한 관심이지만 그렇다고 이를 나쁘다고 할 일은 아니다. 종업원들도 손님을 친절하게 대하도록 교육 받지만 주인만큼 친절하지는 않다. 왜 그럴까.

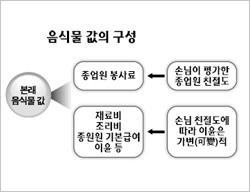

종업원은 음식점 이윤의 다소와 관계없이 월급을 받지만 주인은 장사가 잘돼야 돈을 벌 수 있다. 당연히 주인은 장사가 잘되도록 종업원들이 자신처럼 손님에게 친절하기를 원한다. 그리고 이들의 친절 여부를 감시ㆍ감독(monitoring)한다. 그러나 음식점 규모가 커져 주인이 다른 할 일이 많아질수록 종업원들을 감시ㆍ감독하기는 어려워진다. 이럴 경우 주인은 음식 값을 조금 낮추고 손님에게 만족할 만한 서비스를 해준 종업원에게 봉사료를 주게 하는 방법을 생각할 수 있다.

즉 손님은 종업원이 베푸는 서비스의 질을 가장 잘 판별할 수 있는 사람이므로 주인 대신 손님에게 종업원을 관찰하도록 해 주인의 감시ㆍ감독 비용을 줄이는 것이다. 물론 종업원은 봉사료 외에 일정 급여를 받기도 하지만 자신의 수입을 늘리기 위해서는 손님에게 친절해야 하며 이는 주인의 이익에 공헌하게 된다. 봉사료는 각 사회의 문화 차이에서 연유한 바도 없지 않지만 경제적으로는 이런 이유가 있다.

고급 호텔 커피숍 등에서 일괄적으로 봉사료를 부과하는 것도 같은 원리로 설명할 수 있다. 모든 종업원이 서비스를 잘하리라는 전제하에 봉사료를 부과하고 이를 종업원 봉급의 일부 또는 전부로 충당한다. 그러나 서비스에 만족하지 못한 손님은 커피 값을 계산할 때 불평할 것이며 주인은 어떤 종업원이 서비스를 소홀히 했는지 쉽게 알 수 있을 것이다. 이런 식으로 손님에게 종업원을 감시ㆍ감독하도록 하는 것이다.

우리나라에서는 흔히 볼 수 있는 사항이 아니지만 외국 가게에서는 ‘물건 값을 지불하고 영수증을 받지 못한 손님에게 그 물건을 무료로 주겠다’는 표시판을 종종 볼 수 있다. 얼른 이해하기 쉽지 않지만 이 역시 감시ㆍ감독 비용과 관련돼 있다. 물건 값을 계산하는 캐셔가 돈을 받고 손님에게 영수증을 발급해주려면 금전등록기에 등록해야 한다.

그러나 캐셔는 손님이 지불한 돈을 금전등록기에 등록하지 않고 자기 호주머니에 넣을 수도 있다. 물론 등록을 하지 않았기 때문에 영업이 끝나고 결산할 때 금전등록기에 등록된 돈과 금고의 돈은 일치할 것이다. 이 경우 주인은 그 돈을 고스란히 잃게 된다.

그래서 주인은 캐셔가 이런 행위를 하는지 감시ㆍ감독해야 하는데 하루 종일 그를 보고만 있을 수는 없고 다른 일도 해야 하므로 감시ㆍ감독에 따른 비용이 만만치 않다. 그래서 주인은 영수증을 받지 못한 손님에게 물건을 무료로 주겠다는 표시판을 붙여 손님에게 캐셔를 감시ㆍ감독하도록 함으로써 자신이 지불해야 하는 비용을 줄이는 것이다. 손님은 값을 지불하고 영수증을 받지 못했을 경우 주인에게 말하면 물건을 공짜로 얻으므로 이를 신고할 유인을 가질 수 있다.

교수들의 출퇴근 시간은 매우 자유롭다. 강의를 빼먹지 않고 기타 학무 관련 회의에 참석하기만 하면 어느 누구도 시비하지 않는다. 왜 그럴까. 교수의 업무는 학생들에 대한 강의와 연구이다. 강의는 꼭 정해진 시간에 해야 하지만 연구는 그렇지 않다. 교수들은 주로 혼자 사용하는 독립적인 연구실에서 일한다.

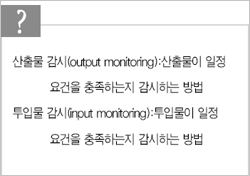

그러므로 어떤 교수가 연구실에서 연구를 하는지, 바둑을 두는지를 감시ㆍ감독하는 것은 매우 어렵다. 큰 비용이 든다는 말이다. 따라서 연구를 연구실에서 하든 집에서 하든 상관하지 않고 일정 수준의 연구 결과를 요구하게 되며(이를 산출물 감시라고 한다) 그 수준을 만족시키지 못하면 승진하지 못하거나 학교를 떠나야 한다.

‘publish or perish?(논문을 낼 것인가, 사라질 것인가?)’라는 말이 있는 까닭이다. 그러나 우리나라 대학에서는 이런 원리가 잘 작동하지 않고 있으며 이는 대학 경쟁력 하락의 근본 이유가 되고 있다.

반면 생산공장에서 근무하는 사람들은 정시에 출퇴근하고 현장에서 감시ㆍ감독을 받는다(이를 투입물 감시라고 한다). 일반적으로 생산현장은 일괄 라인으로 구축돼 한눈에 감시ㆍ감독하기가 용이하고 감시자가 눈을 부릅뜨고 감시하지 않더라도 한 근로자가 자신의 공정작업을 소홀히 하면 다음 공정에서 문제가 발생해 금세 밝혀지므로 자동감시 체제가 작동한다고 할 수 있다. 물론 산출물 감시방법으로 불량제품을 가려낼 수는 있지만 불량품은 고스란히 주인의 손해가 되므로 생산현장에서는 투입물 감시가 이뤄진다.

이와 같이 우리 주변의 현상에는 이유가 있다. 조금만 사려 깊게 관찰하고 생각하면 이를 이해할 수 있고 이러한 이해는 세상사람들 간의 갈등과 오해를 줄이거나 해결할 수 있는 실마리를 제공하기도 한다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>