<중> 먹을거리 있어야 3차 구조조정 안간다<br>대부업·은행과 경쟁서 뒤져 살아남은 곳도 버티기 한계<br>"계열금융사와 연계영업등 저축銀도 차별화 노력을"

저축은행업계 1위인 솔로몬저축은행은 2010회계연도(2010년 7월~2011년 6월) 결산 결과 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 9.2%로 나왔다. 구조조정의 칼날을 피함은 물론 상대적으로 높은 BIS 비율을 기록했다. 유동성 비율도 150%여서 걱정 없다.

문제는 이익 부분. 지난해 1,092억원 손실에 이어 올해도 1,265억원의 적자를 냈다. 흑자를 내야 충당금도 충분히 쌓고 증자도 하는 선순환이 가능한데 이 길이 막힌 것이다.

이는 솔로몬뿐 아니라 상당수 저축은행이 공통적으로 겪고 있는 부분이다. 대형 저축은행들은 부동산프로젝트파이낸싱(PF)을 대체할 수 있을 만한 여신처가 필요하고 중소형사들도 새로운 수익원이 절실하다.

전문가들은 "1ㆍ2차 저축은행 구조조정에서 봤듯 저축은행들이 불법이나 한도 초과대출을 하는 이면에는 마땅한 대출처가 없다는 것도 큰 원인"이라며 "이를 해결해야 제3의 저축은행 사태를 막을 수 있다"고 조언하고 있다.

◇먹을거리 없으면 3차 구조조정 필연=저축은행업계는 살얼음판이다. 조건부 합격 판정을 받은 6개 저축은행 등 주요 저축은행들은 잠재부실 요인이 많다. 이 때문에 부지런히 이익을 내 대비해야 하는데 지금으로서는 수익원이 마땅찮다.

만기를 연장해주기는 했지만 자산관리공사(캠코)에 매각한 부실 PF를 되사야 하는 시점이 도래하면 저축은행 경영에 큰 부담을 주게 된다. 지금까지 캠코는 총 4차례에 걸쳐 저축은행의 부실 PF 7조3,863억원을 인수했다. 특히 현재 대형 저축은행들은 부실 PF를 매각해 부실 채권비율 등이 좋아 보이는 착시효과를 누리고 있다.

국제회계기준(IFRS)을 5년간 유예해준 것도 향후 저축은행에 부담이 될 것으로 전망된다.

유럽발 재정위기로 국내외 경기가 하강 조짐을 보이고 있는 것도 저축은행에는 큰 악재다. 저축은행업계의 한 고위관계자는 "대내외 경기상황은 안 좋아지고 대부업체ㆍ은행 등과의 경쟁 때문에 이익을 낼 수 있는 부분은 극히 제한돼 있다"며 "2차 구조조정에서 살아남은 곳도 이런 식이라면 얼마나 더 버틸 수 있을지 의문"이라고 설명했다.

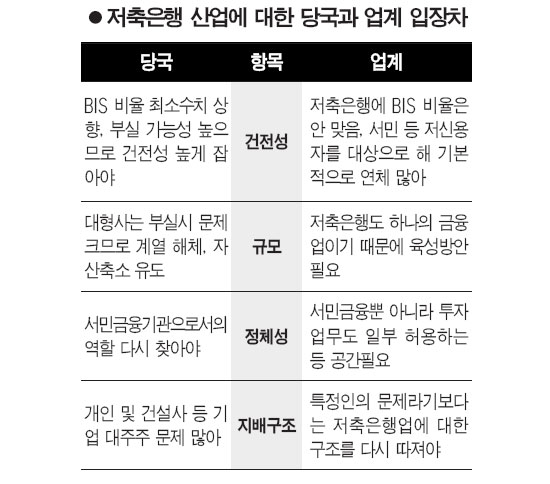

◇현상 유지는 산업으로서 무의미=금융감독 당국은 저축은행의 건전성 규제를 대폭 강화할 방침이다. 자기자본의 20배까지만 예금을 받을 수 있도록 하는 초강력 대책까지 거론된다. 내년부터 오는 2014년까지 BIS 비율 최소치가 단계적으로 5%에서 7%로 올라간다. 당국은 자산규모 5,000억원 이하의 중소형사를 저축은행의 모범으로 설정해놓고 저축은행 규모를 줄이라는 입장이다.

하지만 이는 저축은행 산업을 버리겠다는 것 아니냐는 지적도 많다. 키우지 않고 현상유지만 시킬 것이라면 다른 업권과 통폐합하는 게 낫지 않겠냐는 말이다.

금융업의 경우 건전성 강화와 영업규제 완화라는 두 바퀴가 함께 맞물려 돌아가야 발전할 수 있다. 그런데 저축은행은 최근 1~2년 새 한쪽 바퀴만 너무 돌아갔다는 얘기다.

업계에서는 펀드 판매 허용 같은 영업규제 완화는 물론 대부업과의 개인신용정보(CB) 공유추진, 할부금융업이 본업인 카드 및 캐피털사의 서민대출 축소 등을 당국이 지원해주기를 내심 바라고 있다. 다행히 당국도 저축은행에 할부금융업 등을 허용해주는 방안을 검토하고 있다.

저축은행들도 시장 일수대출이나 계열 금융사들과의 연계영업 등 특수화를 위해 힘써야 한다는 지적도 나온다. 금융 당국의 한 관계자는 "지금은 부실 처리 문제가 급선무이지만 업 발전을 위한 방법을 고민하고 있다"며 "저축은행들도 다른 곳과 차별화를 이뤄야 한다"고 말했다.