|

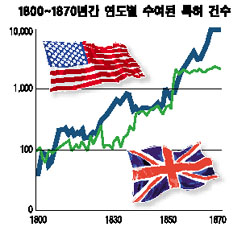

1790년 7월31일, 미국 대통령 집무실. 조지 워싱턴 앞에 한장의 문서가 놓였다. 사업가 사무엘 홉킨스(Samuel Hopkins)가 발명한 ‘탄산칼륨(양잿물의 일종ㆍ비누 원료) 제조법’에 대한 특허등록증이다. 연방특허 1호 발급에 대한 기쁨이 얼마나 컸는지 대통령은 물론 제퍼슨 국무장관과 랜돌프 법무장관, 당시 수도였던 필라델피아 시장까지 서명을 붙였다. 주(州)마다 자치권을 내세워 개별적으로 특허를 발급하는 통에 불법 복제와 소송의 악순환에 빠졌던 상황. 일원화한 특허제도는 발명 의욕을 북돋는 동시에 연방정부의 경제정책에 힘을 실어줬다. 경제통합의 첫걸음이었던 셈이다. 신생 미국이 선보인 특허제도의 특징은 저비용 고효율. 절차가 간단하고 비용도 쌌다. 홉킨스가 부담했던 특허등록비는 단 3달러. 같은 시기 영국에서는 회사원의 연봉에 해당하는 100파운드가 들었다. 발명가들이 들러야 하는 관청만 10곳. 돈이 될 만한 특허는 국왕이 마음대로 나눠줬다. 나날이 커가는 미국 경제의 숨은 힘이 효율적인 특허제도에 있다는 사실을 간파한 영국은 1852년 특허시스템을 뜯어고치고 추격에 나섰지만 미국의 우위를 되돌리지는 못했다.(그림참조) 미국이 라이트형제와 에디슨 등 발명가들을 배출하고 세계경제의 주도권을 차지하게 된 것도 건국 초기부터 시행된 원스톱 행정서비스가 특허전쟁의 승리를 이끈 덕분이다. 특허전쟁은 오늘날 더욱 치열하게 전개되고 있다. 한국의 국제특허 출원건수는 세계 6위. 국내 특허출원건수로는 세계 3위다. 많이 높아졌지만 내용은 부실하다. 연간 기술료 적자가 27억달러에 이른다. 미국 퀼컴사에 나간 로열티만 3조원이 넘는다. 중국의 신기술 특허도 급증 추세다. 외환내빈에 발걸음까지 바쁜 형국이다.