● 대지진 공포에 떠는 지구촌<br>잇단 강진에 '50년 주기설'까지 나돌아<br>전문가들은 "근거없는 기우 일뿐" 일축<br>"한국도 만약 대비해 철저한 방재책 필요"

지구촌이 지진 공포에 떨고 있다. 올 들어서만 전세계를 뒤흔들 만한 대형 지진이 두 차례나 발생했다. 아이티에서는 30만여명이 목숨을 잃었고 칠레도 지진에 이은 쓰나미(지진해일)로 1,000여명이 희생됐다. 지난 4일에는 대만에서 규모 6.4의 강진이 발생하고 5일 칠레에서 규모 6.3의 지진이 추가로 발생했다.

이처럼 지구촌 전체에 강진이 이어지면서 대지진이 50년 주기로 반복된다는 '50년 주기설'까지 나돌아 우려가 커지고 있다. 하지만 대다수 지진전문가들은 최근의 지진 발생 빈도와 규모가 예년과 비교해 별다른 변화가 없기 때문에 50년 주기설은 '기우'에 불과하다고 일축한다. 또 우리나라가 지진의 '안전지대'인지에 대해서는 이론은 있지만 만약을 대비해 방재대책을 철저히 세울 필요가 있다고 입을 모은다.

◇지진 발생 빈도ㆍ규모 큰 변화 없어=50년 전인 지난 1960년 5월, 이번 칠레 지진이 발생한 진앙지에서 북쪽으로 225㎞ 떨어진 곳에서 관측 사상 최대인 규모 9.5의 강진이 발생했다. 칠레에서만 1,665명이 숨지고 지진 여파에 따른 쓰나미로 하와이와 일본에서 200여명이 목숨을 잃었다. 이어 1964년 미국 알래스카에서 규모 9.1의 강진이 발생하는 등 1950~1960년대에 규모 8 이상의 강진이 7차례 집중된 뒤 한동안 소강 국면으로 접어들었다.

그러다 2004년 규모 9.1의 지진이 인도네시아 수마트라-안다만제도에서 발생했고 2007년 4월 솔로몬제도, 2008년 5월 중국 쓰촨성, 2009년 9월 미국령 사모아제도에서 규모 8의 강진이 연이어 발생해 수많은 인명이 희생됐다. 대형 지진이 1950~1960년대에 빈번하게 발생한 뒤 한동안 잠잠하다 2004년 이후에 강진이 잇따르면서 향후 5~10년간 대지진이 자주 일어날 가능성이 높다는 관측도 나온다. 이른바 대지진 50년 주기설이다.

그러나 최근 들어 대지진의 발생 빈도가 늘었다고 보기는 무리가 있고 50년 주기설도 과학적으로 근거가 없다는 게 과학계의 대체적인 시각이다.

이진한 고려대 지구환경과학과 교수는 "통계적으로 규모 9 이상은 10년에 한 차례, 규모 8은 3년에 한 번, 규모 7의 지진은 1년에 열 번 정도 발생한다"면서 "최근 지진 발생 규모와 빈도는 지극히 정상적인 수준"이라고 말했다. 한국지질자원연구원의 지헌철 박사도 "전체 에너지 측면에서 큰 변화가 없다"면서 "어디에서 발생하느냐에 따라 피해 규모가 다를 뿐"이라고 말했다.

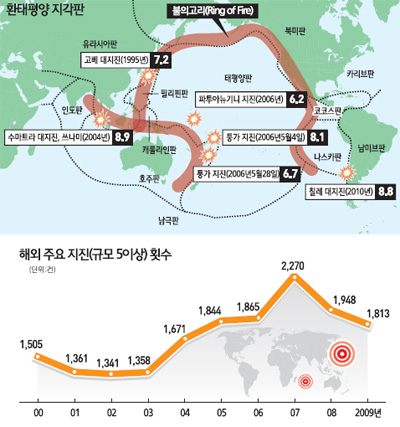

규모가 큰 지진은 지질학적으로 지각판이 충돌하는 경계에서 발생하는 경우가 많다. 칠레 해안지역은 밀도가 높은 해양판인 나스카판이 보다 가벼운 대륙 쪽의 남미판 아래로 밀려들어가는 경계여서 대지진이 잦다. 아이티 북미판과 카리브판이 맞물리는 경계에 있다. 일본과 대만에서 지진이 자주 발생하는 것도 대륙판인 유라시아판과 해양판인 필리핀판이 충돌하는 접점에 위치해 있기 때문이다. 태평양 주변에 이 같은 지진대가 고리처럼 배치돼 있어 '불의 고리(Ring of fire)'로 불리는 환태평양 지진대는 늘 대형 지진의 위험을 안고 있는 셈이다.

그렇다면 왜 최근 들어 대형 지진이 빈번하게 발생하는 것처럼 인식되는 것일까. 이는 피해 규모가 과거와 비교할 수 없을 정도로 크기 때문이다. 산업화와 도시화로 인구밀도가 높아지면서 대도시와 가까운 진앙에서 지진이 발생하면 엄청난 인명피해로 이어지고 있다.

지 박사는 "2005년 일본 후쿠오카 지진과 이번 아이티 지진은 규모가 7로 같지만 사망자는 1명과 30만여명으로 극명한 차이를 보였다"면서 "지진피해가 크기 때문에 상대적으로 대형 지진으로 인식하는 것"이라고 말했다.

◇한국도 안전지대 아니다=우리나라의 경우 근대적 지진 관측이 본격화된 1978년 이후 지난해까지 지진 발생 빈도가 증가하는 추세를 보이고 있다. 1978년부터 1998년까지 연평균 지진 수는 19회에 불과한 반면 1999년부터 지난해까지는 43회로 두 배 이상 증가했다.

하지만 기상청은 이 같은 숫자에 큰 의미를 부여하지 않고 있다. 국내 지진 발생 빈도가 늘었다기보다는 관측기술 향상에 따른 '착시효과'라는 게 기상청의 설명이다.

이덕기 기상청 지진정책과장은 "지난 30여년간 지진관측망이 대폭 확충되고 관측설비의 성능이 향상되면서 과거에는 관측할 수 없었던 미세한 지진까지 관측 가능하게 됨에 따라 지진 횟수가 늘었다"고 말했다.

실제 사람이 지축의 흔들림을 피부로 느낄 수 있는 규모 3.0 이상의 유감지진 발생 빈도는 지난 30여년간 연평균 9회로 큰 변화가 없다. 그러나 전문가들은 우리나라가 결코 지진의 안전지대는 아니라고 입을 모은다. 한반도는 지진이 자주 발생하는 판의 경계지역이 아닌 유라시아판 내부에 속해 있어 지진 발생 빈도가 적은 편이지만 역사적으로 판 내부에서도 대규모 지진이 발생한 사례가 적지 않다는 것이다.

가장 대표적인 사례가 24만여명의 사망자를 낸 1976년 중국 탕산 지진(규모 7.5)과 사망자 7만여명(부상 37만4,000여명)의 2008년 중국 쓰촨성 지진(규모 7.9)이다.

우리나라의 경우 규모 7.0 이상의 대규모 지진은 없었지만 규모 5.0 이상의 지진은 1980년 이후 다섯 차례 발생했다. 보다 먼 과거로 거슬러올라가면 신라 혜공왕 시절인 779년 경주 지역에서 발생한 지진으로 100여명이 죽고 조선시대인 1643년에도 경주에 지진이 일어나 봉화대가 무너지고 땅이 갈라졌다는 기록이 남아 있다. 이 과장은 "판 내부지역의 지진 발생 횟수가 적은 것은 사실이지만 그렇다고 대규모 지진이 발생하지 않는 것은 아니다"라고 설명했다.

홍태경 연세대 지구시스템과학과 교수는 "삼국사기나 조선왕조실록에 현재 측정기술로 볼 때 규모 6 이상의 강진이 다수 발생한 것으로 기록돼 있다"면서 "지난 30여년 동안 큰 지진이 나지 않았다고 해서 앞으로 일어나지 않는다는 보장은 없기 때문에 대비를 해야 한다"고 강조했다.

규모 6 이상의 강진 발생에 대비해 건물의 내진설계를 강화하고 지진 발생 가능지역을 예측하는 한편 지진 조기경보시스템을 도입할 필요가 있다. 기상청의 김승배 통보관은 "현재 기술로 지진을 미리 예측하는 것은 불가능한 만큼 건축물에 대한 내진설계를 강화하는 등의 대책이 필요하다"고 지적했다.

소방방재청에 따르면 2008년 현재 전국 건축물과 학교ㆍ병원ㆍ철도 등 시설물 107만8,000여곳 가운데 내진설계가 적용된 곳은 18.4%인 19만8,000여곳에 불과하다.

이 교수는 "내진 설계를 한 단계 높이는 데 건축비가 두 배가 들기 때문에 그냥 있다가 지진으로 무너지면 그 돈으로 다시 지으면 된다는 주장도 있는데 위험천만한 생각"이라면서 "수도권지역에 지진이 날 만한 활성단층이 있는지를 먼저 조사한 뒤 해당지역부터 내진설계를 강화하는 등 대비를 해야 한다"고 말했다.