|

|

|

친환경차에 불이 나고 사람이 다치는 큰 사고가 났다면 어떻게 해야 할까. 내 차가 친환경차와 크게 부딪혔다면 수습하는 방법은 뭘까.

휘발유나 경유차와 다를 게 있겠느냐고 생각하면 오산이다. 하이브리드나 전기차, 수소연료전지차 같은 친환경차에는 모터를 돌리기 위한 12볼트(V)의 배터리와 고전압 시스템이 들어 있다. 고전압 시스템은 30~1,500V에 이른다. 수소차에는 수소탱크도 있다. 사고가 있으면 안 되겠지만 만에 하나 비상 상황이 생겼을 때의 행동요령을 알아본다.

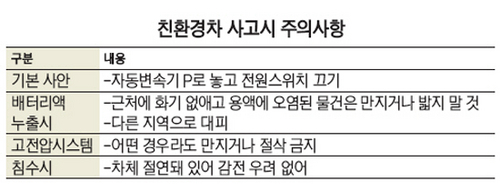

22일 국토교통부와 한국건설교통기술평가원 등의 말을 종합하면 친환경차의 경우 긴급상황이 생기면 우선 자동변속기를 '주차(P)'로 놓고 시동장치의 전원 스위치를 '오프(off)'로 해야 한다.

이후 보닛이나 짐칸에 있는 12V 배터리의 음극(-) 단자를 뺀다. 수소차는 시동이 걸린 상황에서도 소음이 나지 않아 시동이 꺼져 있는 것으로 판단할 수 있기 때문에 조심할 필요가 있다.

인명 피해가 없는 사고라도 전기 부분을 감안하면 귀금속 및 전도성이 높은 물건은 피하는 게 좋다. 수소차는 수소가 누출됐을 가능성도 대비해야 한다. 일반적으로는 수소 누출이 감지되면 수소저장시스템과 고전압 시스템이 자동 차단된다.

인명 피해가 생겼거나 차량 화재가 발생한 심각한 사고시에는 신속히 움직여야 한다. 자동차 배터리는 고온에 일정 시간 이상 노출되면 가스가 방출될 가능성이 있다.

특히 고전압 배터리 손상으로 내부 용액(전해액)이 흘러나오면 인접 지역에서 모든 화기를 치워야 한다. 전해액에 오염된 물건은 만지거나 밟지 말아야 한다. 또 신선한 공기가 있는 곳으로 이동해야 한다. 수소차의 경우 주변 사람들을 150m 정도 대피시켜야 한다는 게 전문가들의 의견이다.

고전압시스템과 수소저장통은 어떠한 경우에도 건드리지 말아야 한다. 자동차 업계 관계자는 "고전압 시스템은 차량 내에 경고표시와 함께 주황색으로 돼 있는데 어떤 경우에도 접촉하거나 절단하면 안 된다"며 "수소통도 자르면 곤란하다"고 했다.

특히 수소차는 '노 컷 존(NO CUT ZONE)'이 있다. 수소통이 아니더라도 차체에서 절단하면 안 되는 부분이다. 엔진이 있는 차 앞부분과 트렁크 하단, 사람이 타는 앞·뒤좌석 부분의 차체 가장 밑으로부터 4분의 1 부분까지는 절단 금지영역이다.

인명 피해가 생겼는데 차량문을 열 수 없을 때라도 이 부분은 손대면 위험하다는 게 전문가들의 지적이다. 해당 부위에 고전압 시스템과 수소저장시스템이 있는 탓이다. 이 때문에 사람을 꺼내기 위해서는 이 부분을 제외한 가운데 이상, 윗부분을 대상으로 해야 한다.

반면 침수는 상대적으로 걱정하지 않아도 된다. 차체가 절연돼 있어 고전압이 없기 때문이다. 주위에 물이 있어도 안전하다.

업계 관계자는 "배터리는 차량 차체로부터 독립적으로 절연돼 있어 침수시 차에 접촉한다고 해도 감전사고가 생기지는 않는다"고 설명했다.

완성차 업체 가운데에서는 한국GM이 하이브리드와 전기차, 수소연료전지 모델처럼 사고 처리에 위험요소가 있는 차에 대한 정보를 웹사이트(www.gmstc.com/firstresponder.aspx)에서 제공하고 있다.

전기차와 관련해서는 GM이 만든 동영상 교육자료(www.chevrolet.co.kr/chevy/care-emergency.gm)도 있다. 전기차 식별방법과 구동원리, 긴급구조를 위한 고전압 차단강좌, 절단 금지부위 같은 전기차 주요 취급 주의사항을 알려준다.

반면 현대자동차는 현재 고객에게 수소차 사고시 주의사항을 알리지 않고 있다. 자동차 업계의 한 관계자는 "하이브리드와 전기차, 수소차는 내부에 배터리가 있어 일반 휘발유차와는 사고시 대응방식이 달라야 한다"며 "친환경차 보급이 늘고 있는 만큼 운전자들도 해당 사안을 미리 숙지할 필요가 있다"고 설명했다.