|

누구나 한번은 죽는다. 아무리 과학과 의술이 발달해도 죽음은 생명체가 피할 수 없는 숙명이다. 100년을 넘게 산다 한들 흙으로 돌아간 뒤의 시간에 비하면 찰나의 순간일 뿐이다. 19세기 영국의 여류 시인 아델라이드 A.프록터는 "삶은 짧지만 죽음은 인생을 영원하고 신성하게 만든다"며 우리에게 어떻게 살 것인가가 아니라 어떻게 죽을 것인가라는 고민을 남겨줬다.

△'죽은 공명이 산 중달을 이겼다(死孔明走生仲達)'는 말이 있다. 나관중의 '삼국지연의' 제104편에 나오는 것으로 촉(蜀)과 오장원에서 대치하던 위(魏)의 군사 사마의가 제갈량이 사망했다는 소식을 듣고 공격에 나섰지만 그를 닮은 인형에 놀라 뒤도 안 돌아보고 도망갔다는 내용이다. 목숨이 다한 후에도 이름 하나만으로 적을 물리치는 공명의 모습은 살아도 사는 것 같지 않은 인생이 많은 요즘 세태와 뚜렷이 대비된다.

△죽은 자가 산 권력을 무너뜨리기도 한다. 1960년 4월 마산 앞바다에서 발견된 고교생 김주열의 차디찬 주검은 부패한 이승만 정권을 무너뜨리는 기폭제가 됐다. 체육관 선거를 외치던 전두환 정권에 맞서 대통령 직선제를 쟁취한 6·10 항쟁의 시발점 역시 1987년 '탁 치니 억하고 죽었다'는 명언(?)을 남긴 박종철 고문치사사건이었다. 어디 우리뿐이랴. 튀니지의 23년 철권통치와 30년간 이어진 이집트 독재정권을 무너뜨린 것도 평범하지만 분노에 찬 한 시민의 희생에서 출발했다.

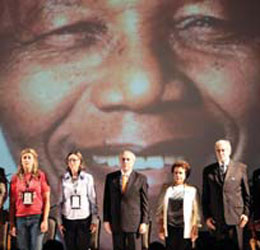

△생전에 전세계인에게 화해와 용서를 가르치고 영면의 길을 떠난 넬슨 만델라 전 남아프리카공화국 대통령. 그가 죽어서도 모든 이들을 위해 헌신했다. 원수처럼 지내던 미국과 쿠바의 대통령들이나 서로 다투던 종교 지도자들, 얼굴색이 다른 이들이 추모식장에 모여 한마음으로 고인의 명복을 빌었다. '진정한 화합이란 이런 것'이라 알려준 '마디바'를 보내는 이 순간에도 아직 갈등과 대립에서 벗어나지 못한 우리를 보면 너무도 부끄럽고 초라하다.