|

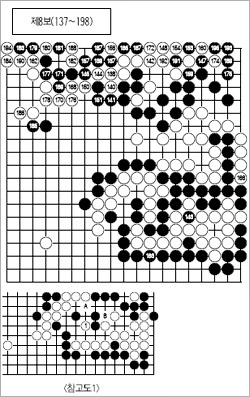

과연 박영훈은 상변의 백대마에 대하여 시비를 걸고 나섰다. 이판사판이니 돌을 던지기전에 마지막 떼를 써보겠다는 것이었다. 구리는 선선히 양보하지 않고 일일이 받아 주었다. 그리고 박영훈이 63으로 메워 단패를 만들자 그제서야 백66으로 패를 해소했다. 흑67로 눈을 없애며 잡으러 갔지만 구리는 68로 봉쇄하여 수상전을 만들었다. 이 순간이 박영훈으로서는 돌을 던질 또 한번의 기회였다. 수상전을 해보아도 어차피 흑이 안되는 상황이었기 때문이다. 그러나 박영훈은 돌을 덩지지 못했다. 걷잡을 수 없는 울분 속에서 고통의 수순을 밟아나갔다. 해설자 한철균은 말했다. “사형장으로 끌려가는 사형수와 같습니다. 어쨌든 제 발로 걸어갑니다.” 30수가 더 진행된 이후에야 박영훈은 돌을 던졌다. 파국은 훨씬 이전에 예정되어 있었다. 참고도의 백1을 당했을때 승부가 판가름났던 것이다. 그 수를 당하기 전에 흑이 A로 두어 백B를 응수시켜 두었더라면 바둑은 그대로 흑승이었다. 그 바늘끝만한 허점을 구리는 놓치자 않고 정확히 찔렀고 박영훈은 우수수 무너졌다. ‘균형의 달인’이라는 찬사를 듣던 그였으나 정확한 급소 일격에는 견디지 못했다. “3번기는 아직 끝나지 않았습니다. 하지만 구리는 다시 한번 한국 기사들에게 강한 충격을 주었습니다.” 한철균의 마지막 멘트였다.(46,52,58,64.43의 위. 49,55,61…43. 73…65. 96…80. 97…79. 98…83) 198수끝 백불계승