삼성·현대카드 업계 3위 놓고 각축<br>삼성 공격적 외형확대로 2년만에 현대카드 추월<br>기업 재산세 납부 유치등 현대도 반격 만만찮아<br>카드시장 과열 우려도

| | 최치훈 삼성카드 사장 |

|

| | 정태영 현대카드 사장 |

|

KB국민카드 임직원들은 최근 등줄기에 식은 땀이 흘렀다. 계열사인 국민은행을 주거래은행으로 두고 있는 통신회사 KT의 지방세 카드 납부를 삼성카드가 유치하겠다며 공격적으로 마케팅에 나선 것이다. KT가 내는 지방세만도 200억원 규모에 달했다. 수많은 계열사를 곁에 두고 있는 삼성카드와 달리 국민카드가 거래하는 대기업이래야 국민은행의 주거래 상대인 신세계ㆍKT가 전부다. 삼성이 이를 유치하려 하자 국민카드는 "상도에 어긋난다"면서 최기의 사장을 비롯한 고위층이 전방위로 방어작전에 나섰다. 그리고 이번주 초에야 간신히 재산세 납부를 계속 KB카드로 하는 것으로 결론을 냈다. KB카드의 핵심 관계자는 "어렵사리 지켜냈지만 현대카드를 앞지르기 위한 삼성의 움직임이 무서울 정도로 공격적"이라며 혀를 내둘렀다.

업계 3위의 지위를 놓고 삼성ㆍ현대카드의 각축전이 치열하다. 카드사의 한 최고경영자(CEO)는 "오랜 재계 라이벌인 삼성과 현대차가 카드 계열사를 통해 한판 붙고 있는 모습"이라고 촌평했다. 한마디로 진검 승부다.

선공을 날린 것은 삼성카드다. 삼성카드는 최치훈 사장이 취임한 후 외형확대 전략에 주력하며 현대카드 추월을 시도했다. 업계의 한 고위 관계자는 "이건희 삼성 회장이 현대카드에 뒤지는 것에 불편한 심기를 드러낸 것으로 알고 있다"고 전했다.

일단은 원하는 결과를 얻었다.

삼성카드는 지난 2ㆍ4분기에 18조2,938억원의 취급액(일시불+할부판매+현금서비스+카드론)을 기록했다. 현대카드(17조192억원)보다 1조2,746억원이 많았다.

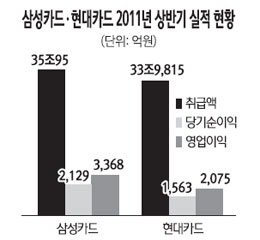

상반기 합산실적에서도 삼성카드는 35조95억원을 기록해 현대카드(33조9,815억원)를 앞질렀다. 삼성카드의 취급액이 현대카드를 추월한 것은 2009년 1ㆍ4분기 이후 2년 만이다.

삼성카드의 공세가 매섭지만 순위 싸움에서 밀린 현대카드로서는 당장 대응 전략을 짜기는 쉽지 않은 상황이다. 금융 당국은 지나친 외형확대를 규제하고 있고 정태영 사장마저 고객정보유출 사고로 징계를 받은 지 얼마 되지 않았다. 구체적인 플랜을 짜기에는 운신의 폭이 넓지 않다는 뜻이다. 그러나 재계 라이벌인 삼성그룹과 현대차그룹의 대리전 성격의 경쟁에서 밀렸다는 점은 부담이 될 수밖에 없다.

카드업계 한 전략 담당 임원은 "삼성으로서는 라이벌인 현대에 뒤처진다는 것을 용인하기 어려웠을 것"이라며 "그렇다고 현대가 이를 구경만 하고 있지는 않을 것이기 때문에 두 카드사 간 경쟁은 보다 치열해질 것"이라고 말했다. 실제로 현대카드도 최근 기업 재산세 납부 유치 등을 위해 점점 공격적 전략에 나서고 있는 것으로 알려졌다.

현재 카드업계 시장점유율(MS) 순위는 신한카드가 24%대로 압도적인 1위를 유지하고 있다. KB국민ㆍ삼성ㆍ현대카드 등이 13~14%대를 유지하며 2~4위권을 형성하고 있는 상황.

문제는 앞으로 삼성ㆍ현대카드의 경쟁이 치열해질수록 카드시장은 과열될 수밖에 없다는 점이다. 신규회원 모집이나 할부판매 시장은 이미 포화단계에 이르렀고 카드론이나 현금서비스 사업 부문 역시 금융 당국이 매섭게 지켜보고 있어 성장이 제한적이다.

여기에 우리금융지주가 우리카드를 우리은행에서 분사해 내년 초부터 새 회사가 출범할 예정이어서 시장점유율을 올릴 방법은 많지 않다.

결국 외형을 확대하기 위해서는 기업이나 법인과 관련된 지방세ㆍ공사대금 납부, 구매전용 카드사업 등에 집중해야 한다.

하지만 이는 내실 없는 경쟁으로 이어질 가능성이 크다. KT의 지방세 카드납부를 유치하려 했던 게 대표적이다. 지방세 납부라든지 구매전용 카드사업은 외형을 키우는 데는 효과적이지만 순익에 미치는 영향은 거의 없다. 실제 삼성카드의 당기순이익은 지난해 상반기 2,326억원에서 올 상반기 2,129억원으로 감소했다.

대형 카드사 고위 관계자는 "올 들어 삼성카드의 외형이 크게 확대된 데는 계열사들로부터 수주한 법인물량이 큰 영향을 미쳤을 것"이라며 "그러나 대부분의 법인물량은 수익성이 크지 않아 내실 있는 성장으로 이어질 가능성은 낮다"고 지적했다.