|

'2030년 최대 전력' 불구 투자·매출은 되레 줄어

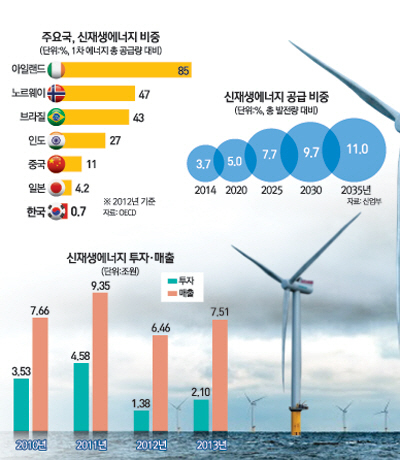

비중 0.7%로 OECD 꼴지

싼 전기료에 단가 더 격차… 수익 악화·인프라 망가져

'발전차액지원' 재도입 등 정책적 배려 뒷받침돼야

신재생에너지는 잠재력이 높다. 최근 국제에너지기구(IEA)는 앞으로 15년 뒤인 2030년만 되면 전 세계 발전량에서 신재생에너지가 차지하는 비중이 37.3%로 늘어 석탄을 제치고 세계 최대 전력원이 될 것이라는 보고서를 내기도 했다. 특히 우리는 온실가스와 97%에 이르는 에너지 수입을 줄일 수 있는 양수겸장의 카드로 신재생에너지를 키워야 하는 입장이다.

그러나 현실은 녹록하지 않다. 신재생에너지 투자 규모는 지난 2011년 4조5,800억원에서 2013년 2조1,000억원으로, 같은 기간 매출은 9조3,500억원에서 7조5,100억원으로 각각 감소했다. 하지만 관련 기업 수는 225개에서 245개로 늘었다. 업체들이 점점 영세화되고 있다는 의미다. 신재생에너지 산업이 위축된 데는 녹색성장을 기치로 내건 이명박(MB) 정권 교체 탓도 있지만 문제는 에너지 정책의 큰 그림 속에서 신재생에너지의 위상을 끌어

올리려는 지속적이고 체계적인 노력이 미흡하다는 데 있다. 화석연료와 신재생에너지 간의 발전단가 차이는 더 벌어지고 있는데 정부 지원은 줄고 규제 족쇄도 여전하다. 이렇다 보니 자원 빈국인 우리나라는 신재생에너지 경쟁에서도 뒤로 밀리는 상황이다. 김정인 중앙대 교수는 "신재생에너지가 미래 에너지 산업을 주도할 것이라는 데 이견을 다는 이는 없다"면서 "그런데도 우리는 안이한 인식과 법과 제도에 묶여 제자리걸음 중"이라고 꼬집었다.

◇수익성 갈수록 '악화', 규제 풀고 장벽 낮춰야=신재생에너지 육성을 구호처럼 부르짖고 있지만 현실은 참담하다. 한국의 1차 에너지 총 공급량 중 신재생에너지 비중은 2012년 현재 0.7%로 34개 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 꼴찌다. OECD 평균치인 8.5%의 12분의1에 불과하다. 우리 다음인 룩셈부르크(3.2%)도 한국보다 4배 넘게 높다. 일본도 4.2%에 이른다.

특히 수익성 악화는 풀어야 할 가장 큰 숙제다. 가령 태양광 발전 수익은 계통한계가격(SMP)과 신재생공급인증서(REC)라는 이원적인 구조로 이뤄진다. REC는 발전 물량을 사들이는 공공발전사와 생산자 간에 장기계약으로 맺어지는 가격이고 장기계약을 맺지 못한 사업자는 전력시장에서 SMP 가격을 적용받아 판매한다. 그런데 두 시장가격 모두 지난해 초 이후 계속 떨어지고 있다. 올 6월 기준으로 REC는 9만원대, SMP는 8만4,000원대다. 지난해 1월 19만5,571원, 14만3,160원과 비교하면 절반 수준이다. 권혁수 에너지경제연구원 선임연구위원은 "전기를 생산하는 비용은 크게 줄지 않고 있는데다 소규모 사업자가 급증하면서 공급과잉이 빚어진 게 가격하락 원인"이라며 "태양광 기술 개발은 더디고 계절별 일조량 차이로 효율이 높지 않은 것도 수익성 악화를 초래하고 있다"고 지적했다. 이 때문에 규제완화를 적극 검토해야 한다는 지적이 많다. 한국전력의 경우 에너지 자립섬을 제외한 내륙에서는 신재생에너지 사업을 할 수 없다. 돌파구 마련이 가능한 사업자가 나오지 못하는 이유다. 해상으로 가고 있는 풍력 발전도 발전사업자가 송배전선을 깔아야 하는데 모두 영세업체다 보니 사업 진척이 어렵다.

◇FIT 재도입 등 정책적 배려도=전문가들은 신재생에너지 산업이 자생력을 확보할 때까지 지원이 필요하다고 입을 모은다. 수익을 담보할 수 없는 현 구조로는 어떤 정책을 도입해도 산업 생태계가 자리 잡기 어렵기 때문이다. 태양광의 경우 화석연료 등 기존 에너지원으로 전력을 생산했을 때 생산단가와 비교해 차액만큼을 보전해주는 발전차액지원(FIT) 재도입을 고려해야 한다는 지적이다. 풍력은 환경규제를 지역 특성에 맞춰 풀고 소음을 감소시키는 기술개발이 시급하다. 김형진 녹색에너지연구원 원장은 "최소 300㎾ 이하 소규모 사업자에게는 FIT 재도입으로 지원을 재개하는 등 정책적 배려가 뒷받침돼야 산업이 자리 잡을 수 있다"고 말했다.

기술개발도 시급하다. 정부가 1988년 '대체에너지개발촉진법'을 제정한 후 발전시스템 여러 기술을 국산화했지만, 아직까지 선진국과 격차가 크다. 기술 수준을 보면 유럽연합(EU)을 100으로 봤을 때 85.9점 수준이다. 96점대인 미국과 일본에 크게 뒤져 있고 중국은 81.8점으로 우리 턱밑까지 추격 중이다. 이대로면 도태 가능성마저 제기된다. 강승진 한국산업기술대학교 교수는 "정부 지원은 줄고 발전단가는 높아져 신재생에너지 인프라는 더 망가지고 있다"며 "태양광 부품도 전부 중국에서 들여와 중국 좋은 일만 시켜주고 있다"고 꼬집었다. 그는 그러면서 "기본적으로 발전 비용을 줄이는 기술개발이 우선이며 에너지저장장치(ESS) 등으로 생산된 전기를 저장했다가 다시 쓰는 방식으로 신재생에너지 활용 방안을 확대해가야 한다"며 "그렇지 않으면 신재생 산업의 성장동력 자체가 사라질 수 있다"고 경고했다.