홈

사회

사회일반

"영화속 '터프한여성'에도 사회적 의미가…"

입력2008.07.11 17:30:36

수정

2008.07.11 17:30:36

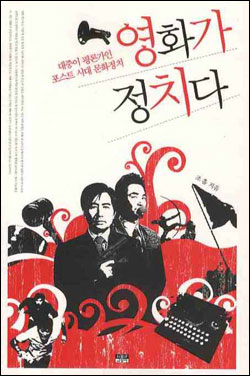

■ 영화가 정치다<br>조흡 지음, 인물과 사상 펴냄

아돌프 히틀러가 출연한 다큐멘터리 ‘의지의 승리’는 영화 역사상 가장 노골적이고 뻔뻔한 선전영화 중 하나로 기억되고 있다.

독일의 천재 여성감독 레니 리펜슈탈이 1934년 뉘른베르크의 쩌펠린펠트 스타디움에서 나찌의 전당대회를 스펙터클한 화면에 담아낸 작품으로 당시 뛰어난 촬영기술과 탁월한 편집으로 영화사에 기록되고 있다. 하지만 영화가 정치적 프로파간다(propagandaㆍ선전)로 어떻게 악용될 수 있는지 똑똑히 보여준 대표적 사례로 감독에겐 평생 오명으로 남았다.

거대한 스크린과 웅장한 사운드, 관객이 집단으로 관람하는 특성 때문에 영화는 초창기부터 오늘날까지 정치적으로 이용돼 왔다.

굳이 외국의 사정을 들지 않더라도 군사정권 치하에서 숱하게 제작된 충무로 반공 영화는 ‘정치의 시녀’로 전락한 영화의 처지를 단적으로 드러내준다. 동국대 영상대학원 교수로 재직중인 저자 조흡 교수는 “단순한 오락거리에 불과한 영화감상 행위를 어떻게 정치적 효과성과 연결시킬 수 있느냐”는 질문을 던진다.

그는 “영화는 재미를 우선적으로 추구하는 오락이지만, 그 재미가 사회적 관계를 다루는 과정에서 비롯되기 때문에 무척 사회적”이라며 “어느 특정한 의미를 가진 영화 텍스트가 선호되고 있다는 점에서 이데올로기적이고 정치적”이라고 설명한다.

일례로 저자는 한국영화에 등장하는 ‘터프한 여성들’에 대한 정치ㆍ사회적 의미를 독자에게 들려준다. 몇 해전 ‘조폭 마누라’ 시리즈와 ‘엽기적인 그녀’가 인기를 끌었다. 당시 혹평을 쏟아냈던 평론가들과 달리 일반 관객들은 재미있고 통쾌하다는 찬사를 던졌다.

저자는 한국 영화에서 터프한 여성들이 등장할 수 있었던 것은 영화의 주관객층이 젊어졌을 뿐 아니라, 가정에서 차지하는 위상이 예전처럼 종속적이지 않다는 정치ㆍ사회적 변화상을 이유로 들었다. 이외에도 한국영화계에서 논란이 일었던 심형래 감독과 평론가들의 ‘디워 논쟁’, 임상수 감독의 ‘그때 그 사람들’에 대한 검열문제 등 다양한 주제들이 심도 있게 논의된다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>