|

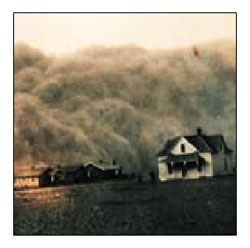

‘결국 들판도 비어갔다…거리에는 분노가 영글어갔다.’ 1930년대 미국 대공황을 배경으로 존 스타인벡이 쓴 소설 ‘분노의 포도’에 담긴 구절이다. 왜 들판이 비고 사람들이 거리를 헤맸을까. 더스트 볼(Dust Bowl) 탓이다. 직역하면 ‘먼지 그릇’이라는 뜻의 더스트 볼은 보다 광범위한 의미를 갖고 있다. 1932년부터 약 5년간 미국 중서부 대평원을 휩쓸었던 사막화 현상과 먼지폭풍, 이상기후와 자연재해를 통칭한다. 가장 확실한 것은 옥토가 불모 지대로 변했다는 점이다. ‘씨를 뿌리고 한 없이 나아가 돌아오면서 추수한다’던 대평원이 ‘죽음의 땅’으로 변한 이유는 식량증산을 위한 인간의 탐욕과 가뭄. 영농기계화 바람 속에 1차대전으로 일손이 부족해지자 대거 도입된 ‘들창코 괴물(트랙터)’은 야생 풀을 뿌리째 갈아 엎었다. 처음에는 소출이 늘어났지만 땅은 곧 지력을 잃었다. 재앙은 알곡을 잉태하지 못하는 토지의 사막화, 250만명의 이농에서 끝나지 않았다. ‘거대한 먼지 구덩이’로 변한 대평원에서 이는 모래폭풍이 뉴욕과 워싱턴까지 날아가 사람들의 질식시켰다. 다락에 먼지가 쌓여 천장이 무너지고 겨울이면 붉은 눈이 내렸다. 온도까지 올라갔다. 더스트 볼 지역에서 한참 떨어진 시카고의 1935년 7월24일 낮 온도가 관측 이래 최고치인 섭씨 44도까지 올라갔다. 사막화한 평원에 풀과 나무를 심은 덕분에 더스트 볼은 1940년대부터 사라졌다지만 과연 그럴까. 대평원 지역의 요즘 온도는 섭씨 49도를 웃돌고 작물이 말라간다. 강수량은 더스트 볼 시기의 절반 이하다. 문제는 미국산 밀의 절반, 쇠고기의 60%가 대평원 지역에서 나온다는 점. 국제 곡물 가격 인상이 괜한 게 아니다. 인간은 자연 앞에서 자유롭지 않다.