|

"환경부 자금 지원을 받아 신기술을 개발하는 데까지는 일사천리였습니다. 하지만 문제는 다음부터였습니다. 만든 기계를 가동해볼 현장이 없었어요. 검증이 안 된 기계라며 누구도 사려하지 않아요."

하수 슬러지(침전물) 처리를 전문으로 하는 환경기업 A는 환경부의 연구개발(R&D)지원사업을 통해 신기술을 개발해놓고도 수년간 물건을 팔지 못하고 있다. 기계를 팔기 위해서는 현장에 기계를 설치해두고 일정 기간 사용하는 '실증화'가 필요하지만 기계를 시험 삼아 돌릴 수 있는 곳이 없었기 때문이다.

완성된 기계를 들고 지방자치단체 문을 두드렸지만 지자체 역시 검증 안 된 기술을 쓸 수 없다며 퇴짜를 놓기 일쑤였다. 그는 "이렇게 사장되는 기술이 한둘이 아니다"라고 말했다.

또 다른 환경업계 관계자는 한 대학연구소와 공동으로 환경기술을 개발한 뒤 어처구니없는 일을 당했다. 공동으로 기술을 개발한 교수에게서 "기계를 한 대 팔 때마다 수백만원의 돈을 주지 않으면 상용화에 동의할 수 없다"는 말을 들은 것이다.

그는 "미리 계약서 다 쓰고 공동으로 환경부 지원을 받아 개발한 기술인데 제품을 팔 때마다 추가로 돈을 달라니 어이가 없었다"며 "기술 개발만 끝나면 환경부의 관리 감독도 끝"이라고 푸념했다.

2008년부터 지난해까지 환경부가 차세대핵심환경기술개발사업과 차세대에코이노베이션사업ㆍ환경융합신기술개발사업ㆍ미래유망녹색환경기술산업화촉진사업 등 다양한 이름으로 지원한 환경기술 R&D 과제는 1,411건으로 투입된 예산만 6,110억7,100만원이다.

환경부가 내놓는 R&D 지원사업의 수치는 화려하다. 먼저 1만7,455의 특허를 등록했고 상용화 실적 금액도 국내외를 통틀어 무려 2조8,992억원에 이른다. 그러나 자세히 뜯어보면 여전히 미흡한 점이 남아 있다. 1,411건의 과제 가운데 실제 '팔린' 기술은 3분의1에 불과한 491건에 머물고 있기 때문이다.

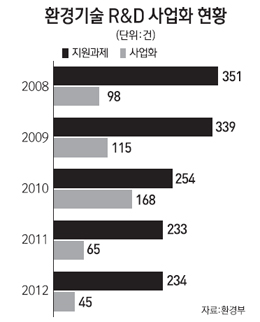

특히 사업화에 성공한 R&D 지원과제는 2008년 98건(지원과제 351건)에서 2009년 115건(339건), 2010년 168건(254건)으로 점차 늘다가 2011년 65건(233건), 2012년 45건(234건)으로 최근 들어 떨어지는 추세다.

기술 개발이 상용화로 이어지지 않는다는 지적에 환경부도 과거 원천기술개발을 주목적으로 해오던 것을 점차 산업화 쪽으로 초점을 돌려 지원해왔지만 이후에도 효과가 나타나지 않은 셈이다.

홍동곤 환경부 환경기술경제과장은 "상용화가 목적이 아니라 원천기술 확보 등을 목표로 하는 과제들이 있어 상용화로 바로 연결되지 않는 부분이 있다"고 말했다.