|

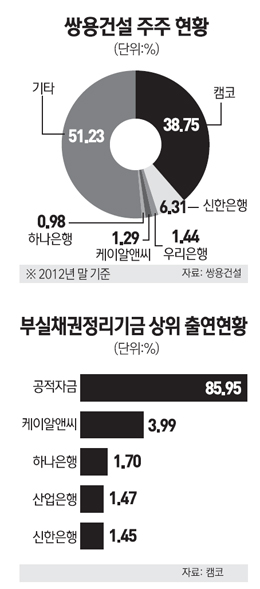

자산관리공사(캠코)가 갖고 있는 쌍용건설 지분을 채권은행 등에 넘기는 방안이 검토되고 있는 것은 현 상황에서 가장 현실적인 방법이기 때문이다.

금융 당국은 부실채권정리기금 청산 후 쌍용건설의 국유화(공적자금관리위원회에 현물로 상환)는 불가능하다는 입장이다. 캠코도 쌍용건설 주식을 취득할 수 없다.

계산도 들어맞는다. 부실채권정리기금은 공적자금이 약 86%, 은행을 포함한 금융사가 14%의 지분을 갖고 있다. 공적자금 회수율이 100%를 넘어 22일 청산되는데 지난해 기준으로 잔여 자산이 1조원가량 된다.

기금 청산시 금융사들에는 출연비율에 따라 금액만 맞춰주면 되는데 이때 주요 은행들에 쌍용건설 주식을 현물로 주겠다는 뜻이다. 지난해 9월 말 현재 쌍용건설의 차입금은 5,040억원으로 우리ㆍ신한ㆍ하나ㆍ국민ㆍ산업 등 5개 은행이 주요 채권은행이다. 이들 5개사만도 부실채권정리기금 출연비율 총합이 약 6.65%에 달한다. 13일 장 마감 기준으로 쌍용건설의 시가총액은 814억원에 불과해 캠코 지분의 전량 이전은 가능할 것으로 보인다.

캠코 입장에서는 골칫거리를 덜 수도 있다. 쌍용건설의 부실화와 매각지연에 대한 비판이 쏟아지는 상황에서 은행에 지분을 떠넘긴 뒤 손을 털면 되기 때문이다.

캠코의 고위관계자는 이와 관련해 "오해가 있는 듯한데 캠코는 쌍용건설 지분을 위탁 받아 운영한 것이지 실질 소유주는 기금"이라고 못박았다. 일각에서 나오는 캠코의 쌍용건설 추가 유동성 지원론을 일축하고 향후 책임론에서 벗어나겠다는 의미다.

은행들은 반발하고 있다. 지금의 상황은 이해하면서도 쌍용건설 주식 자체는 의미가 없다는 입장이다. 시중은행의 한 고위관계자는 "지금 상황에서 쌍용건설의 주식은 은행이 받을 수밖에 없을 것으로 보인다"면서도 "쌍용건설 주식 자체는 의미가 없다"고 했다. 시중은행의 또 다른 관계자도 "자본잠식이라는 기업의 주식이 큰 매력이 있겠느냐"며 "캠코가 쌍용건설 지분을 은행에 넘기고 빠지려는 것은 매우 무책임한 행동"이라고 지적했다.

캠코 지분마저 금융권으로 넘어오게 되면 쌍용건설의 은행권 의존도는 더 높아진다. 특히 유상증자를 하겠다는 뜻을 밝힌 홍콩계 펀드인 VVL 등은 채권단의 출자전환으로 자본잠식 상태가 벗어나야 증자를 할 수 있다는 입장이다. 채권은행들이 출자전환을 해주지 않으면 쌍용건설의 앞날도 불투명해지는 셈이다. 채권단 일각에서는 상황이 더 나빠질 경우 워크아웃보다는 법정관리를 선호하는 것으로 알려졌다. 추가 자금지원 부담 탓이다.

건설업계에서는 이와 관련해 채권단이 쌍용건설 지원에 힘을 더 써줄 것을 요청하고 있다. 건설업계의 관계자는 "쌍용건설은 싱가포르 마리나베이샌즈호텔 등 토목과 건축 분야에서 경쟁력을 갖추고 있는 곳"이라며 "협력사 연쇄부도와 국내 경기를 감안하면 채권단의 적극적인 지원이 필요하다"고 했다.