정부, 금융위기로 시장에 적극 개입 ‘큰 정부’ 모색<br>대선 승리 유력한 오바마도 공공 지원 확대등 약속<br>개인중시 가치관·내년 1조弗달할 재정적자가 변수

미국식 자본주의 모델에 일대 수정이 가해지고 있다.

전세계 경제를 쑥대밭으로 만든 금융위기를 계기로 미국 정부가 시장에 적극적으로 개입하면서 '큰 정부'로의 변화를 모색하고 있기 때문이다.

미국 정부가 총 7,000억달러의 구제금융중 우선 2,500억 달러를 투입해 은행의 지분을 인수, 부분 국유화에 나선 것이 단적인 예다. 헨리 폴슨 재무 장관은 한 술 더 떠 은행들을 향해 "돈을 쌓아두지 말고 대출에 나서라"는 이전 같으면 있을 수 없는 압력(?)까지 행사했다.

지난 1997년 한국이 국제통화기금(IMF)으로부터 구제금융을 받을 때 "정부가 부실기업을 살리면 자본주의의 근간을 훼손하는 것"이라며 날선 비판을 하던 미 정부 관계자들을 떠 올리면 천양지차가 아닐 수 없다. 그간 '보이지 않는 손'을 과신했던 미국 정부가 대공황 이래 최대의 위기라는 금융위기를 맞아 관치에 가까운 시장 개입에 나선 것이다.

전문가들은 금융위기로 향후 수년간 실물경제의 타격이 불가피한 상황에서 '경제위기의 해결사'로서 미국 정부의 입김이 강화될 수밖에 없을 것이라고 전망한다. 파이낸셜타임스(FT)는 최근 분석기사를 통해 자유주의 시장 경제에 대한 비판이 목소리가 대두되면서 '빅 브라더'로서 미국 정부의 역할에도 큰 변화가 일고 있다고 보도했다.

FT는 "미국의 차기 정부는 시장에서 제 목소리를 관철시키는 큰 정부가 될 것"이라며 "현재 대선 정국에서도 이런 경향이 감지된다"고 진단했다.

11월 대선에서 승리가 유력시되고 있는 버락 오바마 민주당 대선후보 진영은 과거 빌 클린턴 전 대통령이 신봉한 시장친화적인 자유주의에 회의적이다. 오바마의 최근 발언을 보면 미국식 자본주의의 근간인 경쟁과 인센티브의 필요성보다는 성장주의 경제운용의 실패에 대해서 자주 거론하고 있다.

오바마는 집권할 경우 공공분야 등에 대한 재정 지출을 늘릴 것임을 약속하고 있다. 대학 학비에 대한 보조, 전력 등 기반시설에 대한 투자 확대, 대체 연료 개발 투자, 의료 부문 정부 지원 확대 등이 대표적이다.

비판론자들은 금융위기가 심각한 상황에서 이 같은 계획들은 보류돼야 한다고 말하고 있지만, 오바마 진영에서는 대외 원조를 줄여서라도 공약을 이행한다는 방침이다.

오바마의 경제 참모인 자레드 번스타인은 "전쟁 중 참호 안에서는 무신론자가 없는 것처럼 현재와 같은 위기 상황에서는 시장 근본주의자도 없다"며 "지금 재정 고삐를 옥죄면 대공황을 되풀이하는 실수를 저지르게 된다"고 주장했다.

작은 정부를 지향한다는 공화당도 과거의 모습과는 사뭇 거리가 있다. 공화당의 매케인 대선후보는 3,000억 달러를 투입해 주택담보 모기지를 인수할 것을 핵심공약으로 내세우고 있다. 1,100만 가구의 대출 상환 조건을 조정해 주택 압류를 막아야 금융위기를 수습할 수 있다는 주장이다. 누가 대선에서 이기든 정부의 시장 개입이 늘어날 것임을 자명해 보인다.

FT는 최근 부자들에 대한 세금 부과, 의료 비용의 공공 부담 비중 확대 등에 찬성하는 국민들이 크게 늘고 있다고 지적했다.

여론조사전문 기관인 퓨 리서치센터에 따르면 지난해 미국인의 48%는 미국을 부유층과 빈곤층으로 양극화된 사회라고 응답했다. 불과 10년전인 1988년에는 고작 26%만이 이렇게 답했다. 또 자신이 중산층에 속해있다고 생각하는 국민 비율은 1988년 59%에서 지난해 45%로 14%포인트나 줄었다.

반면 자신이 가난하다고 보는 사람의 비율은 17%에서 34%로 늘었다. 이는 달리 보면 미국 사회에서 '아메리칸 드림'을 꿈꾸기가 점점 어려워지고 있음을 의미한다. 11월4일 동시에 실시되는 대선과 상원의원 선거에서 오바마와 민주당이 압승할 것이라는 분석이 나오는 것도 이와 무관치 않다.

오바마도 이 같은 여론의 흐름을 간파하고 노동자 계층의 95%에게 감세 혜택이 돌아가도록 힘쓰겠다고 공언했다. 이와 관련, FT는 "1930년대 대공황을 겪었으면서도 유럽식 사회주의 모델이 미국에 자리잡지 못한 것은 전후 미국 경제의 팽창으로 경제적 이동성이 커지면서 미국인들에게 충분한 부와 신분 상승의 기회가 주어졌기 때문"이라며 "오늘날 미국의 경제적 이동성은 유럽보다도 낮은 수준"이라고 꼬집었다.

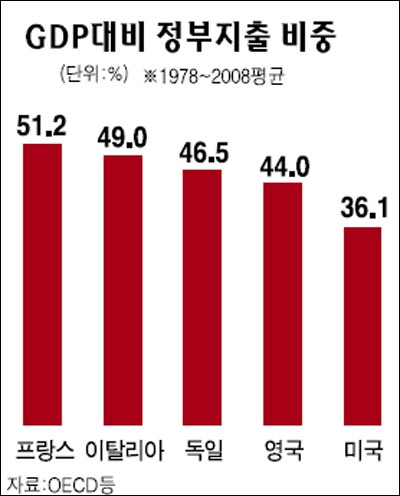

그간 미국 정부의 역할이 미약했음은 통계로도 확인되고 있다. 지난 1978에서 2008년 사이 미국 정부의 평균 지출은 국내총생산(GDP)의 36.1%로, 프랑스 51.2%, 독일 46.5%은 물론 영국 44.0%에 비해서도 크게 낮았다. 의료 부문의 공공 지출 비중도 미국의 경우 절반에 못 미치지만, 유럽 각국은 70~80%를 차지한다.

이는 미국 정부가 점점 커지고 있는 국민의 시장 개입 지지 여론을 등에 업고 금융위기의 파급 효과 차단을 위해 나설 여지가 크다는 것을 시사한다.

하지만 미국 국민들이 유럽에 비해 공동체보다는 개인 책임을 중시하는 가치관을 갖고 있고, 정부 재정 역시 튼튼하지 못하다는 점은 난관으로 작용할 것이라고 FT는 지적했다. 특히 2008회계연도의 미국 재정적자가 4,548억달러로 사상 최대를 기록한 데 이어 내년에는 1조 달러로 늘어날 것으로 보여 차기 정부의 발목을 잡을 수 있다고 우려했다.

FT는 그럼에도 불구하고 금융위기가 전통적으로 시장 개입에 보다 우호적인 민주당 정권의 등장 가능성을 높이고 있으며, 이는 금융위기로 인해 확대될 것으로 보이는 빈부 격차를 해소하고, 사회 안전 망을 구축하려는 시도로 연결될 것이라고 분석했다.