전산업 균형성장 '오케스트라식 정책' 펴야<br>과거 경공업-중공업-IT順 단계별 집중육성 탈피<br>지식서비스산업 강화·산업간 융합 추세에 합류를

[한국경제 '퀀텀 점프' 기회다] 산업정책 혁신이 필요하다

전산업 균형성장 '오케스트라식 정책' 펴야과거 경공업-중공업-IT順 단계별 집중육성 탈피지식서비스산업 강화·산업간 융합 추세에 합류를

한국은 2차 세계대전 이후 독립한 국가 중 유일하게 중공업 중심의 산업화를 이룬 나라다. 지난해에는 1인당 국민소득 2만 달러를 넘어서기도 했다. 일부 업종은 세계1위의 자리를 차지할 정도로 비약적인 산업발전을 이룩했다.

선진국에서도 보기 힘들 정도로 철강ㆍ석유화학 등 기초소재에서 전자ㆍ자동차 등 완제품에 이르는 산업구조도 갖고 있다. 그러나 ㈜대한민국은 여전히 ‘2%가 부족하다’는 게 정부나 전문가들의 공통적인 평가다.

90년대 이후 신성장동력으로 육성했던 정보통신기술(ICT)만을 놓고 봐도 한국 산업이 지닌 2% 부족의 모습은 확연해진다. 정부의 집중적인 ICT 육성책으로 정보사회 건설에 필요한 인프라 구축에 성공했고, 제조ㆍ기기 중심의 ICT산업발전 전략은 정보통신강국으로 부상하는 계기가 된다.

기술개발도 짧은 기간에 대기업을 중심으로 기술개발체제를 구축하는 데는 성공했다. 그러나 취약한 원천기술로 인해 핵심기술의 대외의존도가 높다. 콘텐츠ㆍ소프트웨어 부문의 더딘 발달이라는 내부적 취약점 갖고 있고 연구개발(R&D)비용 급증에 따른 투자효율성이 떨어진다는 문제에도 직면해 있다.

◇반세기의 산업정책, SWOT로 평가해 보니= 1950년대의 수입대체전략을 탈피, 경공업위주의 수출주도형 성장전략으로 전환하기 시작한 게 1962년부터다. 본격적인 산업정책이 시작된 시점이다. 지난 반세기 산업정책은 시대적 상황에 따라 변화를 거듭하면서 산업구조의 고도화를 이뤘다.

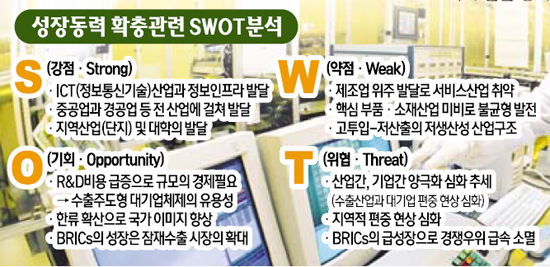

산업정책을 통해 이룬 현재의 한국경제를 SWOT, 즉 강점(SㆍStrong)ㆍ약점(WㆍWeak)ㆍ기회(OㆍOpportunity)ㆍ위협(TㆍThreat)의 모형으로 분석하면 부닥쳐 있는 현실은 좀 더 명쾌해진다. S로는 ▲ICT산업과 정보인프라 발달 ▲중공업과 경공업 등 전 산업에 걸친 발전 ▲지역산업(단지) 및 대학의 발달 등이 꼽힌다. 반면 W는 ▲제조업 위주 발달로 서비스산업 취약 ▲핵심 부품ㆍ소재산업 미비로 불균형 발전 ▲고투입-저산출의 저생산성 산업구조의 모습도 나타나고 있다.

이런 상황에서 O로는 ▲R&D비용 급증으로 규모의 경제필요 ▲한류 확산으로 국가 이미지 향상 ▲BRICs의 성장은 잠재수출 시장의 확대 등이 제기되고 있다. 동시에 T는 ▲산업간, 기업간 양극화 심화 추세 ▲지역적 편중 현상 심화 BRICs의 급성장으로 경쟁우위 급속 소멸 등이다.

◇W와 T의 해결방안 찾는 게 열쇠= SWOT의 모형을 진단하면 앞으로 산업정책 방향은 분명하다. W와 T, 즉 약점과 위협의 요인을 최소화하는 데 정책의 방향이 집중돼야 한다.

가격경쟁력에 기초한 요소투입형, 선진국 따라잡기(Catch-up) 중심의 산업발전전략은 단시간의 성장은 달성했지만, 한계점에 다다른 것도 사실. 특히 97년 외환위기 이후부터는 설비투자의 부진, 중소기업ㆍ서비스 산업의 생산성취약, 노동력 감소를 비롯해서 핵심ㆍ원천기술의 의존도 심화의 모습을 보이고 있다.

전문가들은 때문에 앞으로 산업정책의 방향은 ‘오케스트라’식이 돼야 한다고 지적한다. 과거 경공업-중공업-IT 순으로 이어지는 핵심 업종에 대한 단계별 집중육성을 뛰어넘어 산업 전분야의 균형 있는 성장이 필요하다는 이야기다.

제조업의 경우 핵심 부품ㆍ소재의 산업 경쟁력 강화, 녹색기술(GT) 등 신산업의 성장동력 확충, 섬유ㆍ신발 등 과거의 성장주력산업의 고부가가치화, 주요 주력상품의 글로벌 R&D네트워크 구축은 물론 첨단기술 개발 등을 비롯해서 고질적인 한계로 지적되는 서비스산업의 경쟁력 강화 등 모든 분야가 고른 발전이 이뤄져야 한다고 조언하고 있다.

◇글로벌 경제위기…산업구조 패러다임 전환에 합류해야= 미국의 금융위기로 촉발된 세계경제의 위기는 산업구조의 패러다임 전환도 가속화 시킬 것으로 전망되고 있다. 70년대나 90년대와 같은 대전환기의 시대가 도래하고 있는 것. 물론 90년대 이후 주요 선진국들은 빠른 속도로 지식기반경제로의 이행을 시작하고 있다.

지식을 집약적으로 활용하는 지식서비스산업의 전략적 육성을 통해 산업구조의 고화를 추진하고 있다. 동시에 정보통신기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT) 등 이종기술이나 산업간 융합을 통해 신기술이나 새로운 산업을 창출하는 움직임도 전개되고 있다.

최근에는 자원고갈, 지구온난화 등으로 인해 에너지와 환경문제가 각국 경제의 미래를 결정하는 주요 변수가 됐다. 저탄소형 산업구조의 전환이 최대 현안과제로 부각하고 있어 바뀐 산업환경에 적응하고 선도하지 못한 기업이나 국가는 전락할 수밖에 없는 실정이다.

산업구조의 패러다임 전환을 앞둔 상황에서 정부 역시 저탄소 녹색성장의 산업전략을 갖고 정책을 추진 중이지만, 6가지의 선결과제를 우선 해결해야 한다는 지적도 나온다. 유병규 현대경제연구소 경제연구본부장은 “GT가 90년대의 IT처럼 붐을 이루고, 산업동력화가 되기 위해서는 6가지의 문제 해결이 필요하다”고 말했다.

▲GT가 고용 창출과 연계될 수 있는 방안을 찾고 ▲높은 수입 의존도 해결 방안 마련 ▲현실과 동떨어진 규제 문제 ▲인프라 구축 ▲제품 수요에 대한 인센티브 등이 필요하다는 것이다. 유 본부장은 특히 “90년대 IT붐이 성공할 수 있는 가장 큰 요인 중 하나가 바로 충분한 인력이었다”면서 “GT중심의 산업구조 재편을 위해서는 인력양성에 대한 구체적인 계획도 필요하다”고 조언했다.

ImageView('','GisaImgNum_1','default','550');

▶▶▶ 관련기사 ◀◀◀

▶ [한국경제 '퀀텀 점프' 기회다] "한국경제는 도전과 응전의 역정"

혼자 웃는 김대리~알고보니[2585+무선인터넷키]