|

은행은 부실징후기업을 솎아내기 위해 매년 한 차례 정도 기업에 대한 신용위험평가를 하고 있다. 자금난을 겪거나 업황부진을 겪는 기업은 정기평가 외에 수시평가를 받기 때문에 이들 기업은 3~4차례의 신용위험평가를 받기도 한다. 등급에 따라 대응 방식도 바뀌는데 부실징후기업 기미가 보이는 기업은 C등급을 받아 워크아웃 신청 대상이 되고 D등급은 법정관리 대상이다. 금융당국과 채권은행이 집중하는 것은 구조조정의 대상이 되는 C·D등급. 기업개선작업(워크아웃)이나 기업회생절차(법정관리)를 밟도록 하고 있다.

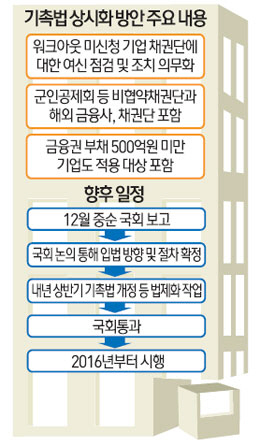

문제는 기업 실적이 엔저와 불황 등으로 갈수록 나빠지고 있음에도 워크아웃 신청률은 갈수록 떨어지고 있다는 사실이다. 부실징후가 뚜렷한데도 채권은행을 통해 연명하기도 한다. 환부를 수술해서 도려내야 하는데 진통제만 처방하면서 병을 키우고 있는 것이다. 금융당국이 기업구조조정촉진법을 상시화하는 이유다. '정상화' 혹은 '도태'의 기로에 선 기업에 대한 옥석 가리기를 하겠다는 것이다.

금융연구원의 구정한 박사는 "경기회복 지연 등으로 실적과 자금조달 여력 등에서 기업 간 양극화가 뚜렷해지고 있어 한계기업은 계속 늘어날 것"이라며 "이런 상황에서 구조조정 지연으로 한계기업이 연명하게 되면 자원배분의 비효율성이 커지게 돼 결국 회복이 급한 우리 경제의 발목을 잡을 수 있다"고 지적했다.

◇채권단 통해 연명하는 좀비기업 압박=2000년대 중반 100%에 달했던 워크아웃 신청률은 올해 33%까지 떨어졌다. 저금리로 부실징후기업의 연명 가능성은 더욱 커진다. 금융당국은 결국 기촉법 상시화 방안에 '워크아웃 미개시기업' 채권단에 대한 여신점검 강화조치를 넣었다. 금융위 관계자는 "은행들이 내부평가를 우려해 부실징후기업의 연명을 방치하는 경향이 있다"며 "앞으로 당국의 여신점검 및 조치가 법제화되면 은행의 대출관리가 한층 깐깐해져 기업도 연쇄적인 영향이 불가피할 것"이라고 말했다. 채권단을 압박해 구조조정을 선제적으로 하겠다는 얘기다.

정부는 '채권단에 대한 압박→워크아웃 신청률 제고→한계기업의 신속한 정리→산업 생태계 강화→경제활성화'의 선순환을 기대하고 있다.

이런 강수를 들고온 배경에는 워크아웃의 효과가 크다는 자신감도 한몫하고 있다. 금융연구원이 44개 워크아웃 기업을 조사한 결과 워크아웃 체결 시점 대비 졸업 시점에 영업이익률은 12.4%포인트 상승했고 부채비율은 354.9%포인트 감소했다. 은행의 무담보채권 회수율도 졸업 시점에 23.2%포인트 증가하는 등 금융기관·채무기업에 모두 긍정적 효과가 큰 것으로 드러났다.

반면 워크아웃을 개시하지 않은 기업의 생존율은 낮았다. 2009~2013년 C등급을 받고도 워크아웃을 개시하지 않은 42개사 가운데 35개사가 폐업·영업중단 등으로 결국 부실화했다. 나머지 7개사도 금융회사가 생존을 위해 뒤를 봐준 공이 컸다고 당국은 보고 있다. 오수근 이화여대 교수는 "앞으로 채권단 압박으로 은행을 바꾸는 등 생존 방안을 찾아야 하는 기업이 많아지겠지만 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

◇'금융회사에 과도한 부담 지운다' 비판도=다양한 환경에 처한 기업을 법률적으로 너무 구속하는 데 따른 부작용을 염려하는 견해도 있다. 한 시중은행 부행장은 "워크아웃 신청률이 급감한 데는 2010년 전후로 봇물 터지듯 했던 해운·조선·건설업체 부실이 어느 정도 정리되면서 굳이 워크아웃행을 택하지 않아도 생존을 자신하는 기업이 많아진 이유도 있다"고 말했다. 그는 "현재 방안이라면 결국 C등급을 받은 기업은 워크아웃을 신청하도록 만들겠다는 것인데 일률적으로 강제하기는 어렵다"고 말했다. 기업 입장에서는 담보가 있고 일시적인 불황으로 경영이 힘든 경우가 많아 워크아웃 신청을 유인한다고 다 끌려오는 것은 아니라는 얘기다. 한 대형 은행 여신담당 부행장은 "정부로서는 은행의 팔을 비틀어 구조조정을 유인하려는 것"이라며 "은행에 너무 많은 책임을 묻는 셈"이라고 꼬집었다.