근로소득보전세제 2008년 도입 검토<br>"양극화 해소 중요 수단" 우리당도 본격 입법작업<br>재경부등 재원마련 난색…과세인프라 구축도 과제

정책토론회에서 공개된 근로소득보전세제(EITC) 제도는 ‘근로 빈곤층(Working Poor)’에 초점이 맞춰져 있다.

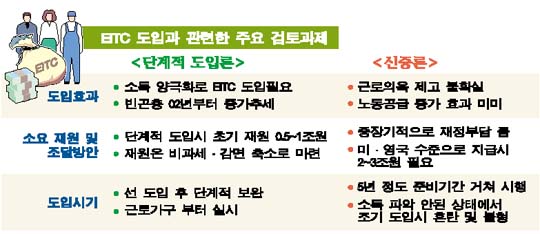

지원대상을 모든 빈곤층으로 하지 않고 근로소득이 있는 저소득층으로 한정, 모럴해저드를 막고 근로의욕을 고취시키겠다는 포석이다. 실제 근로 빈곤층은 지난 2002년부터 증가세를 그리고 있다.

청와대는 오래 전부터 EITC 제도 도입의 필요성을 제기해왔다. 이런 가운데 토론회를 계기로 열린우리당이 본격적으로 입법작업에 들어갈 계획임을 밝힘에 따라 EITC 제도 도입논의가 수면 위로 부상할 것으로 보인다.

하지만 EITC 제도 도입에 신중해야 한다는 지적도 만만치 않다. 12일 열린 토론회에서도 당국자간 입장차이가 뚜렷하게 갈렸다. 신영철 보건복지부 기초생활보장심의관은 “EITC는 기존 조세제도에 비해 큰 소득 재분배 효과를 갖고 있기 때문에 시급하게 도입해야 할 과제”라고 설명했다.

반면 정책 시행을 담당하게 될 재정경제부는 이와 다르다. 허용석 세제총괄심의관은 “획기적인 제도인 만큼 경우에 따라서는 사회적 충격이 될 수 있어 적응기간이 필요하다”며 신중한 입장을 제시했다. 그는 또 “이미 EITC를 도입한 선진국의 예를 보면 미국은 소요재원이 30년 만에 30배, 벨기에는 해마다 8배씩 뛰었다”면서 “보고서에 따르면 우리나라는 소요재원이 5,000억∼1조5,000억원 가량으로 추계됐는데 이게 해마다 배로 뛸 경우 3년 안에 연간 예산이 4조인 기초생활보장제보다 더 큰 사회 안전망이 되기 때문에 우선 양자간 관계설정을 신중히 해야 한다“고 덧붙였다.

아울러 선진국 사례를 볼 때 EITC가 시행돼도 그에 따른 노동공급의 증가가 미미해 자칫 재정만 낭비하고 소득이 없는 제도로 전락할 수 있다는 우려도 제기되고 있는 상황이다. EITC에 소요되는 재정은 아동 없는 가구와 자영자를 포함할 경우 GDP의 0.3~0.4% 수준인 2조~3조원에 이른다. 정치적 이유로 수급 대상자가 확대될 경우 재원은 더 늘 수밖에 없다.

재원마련 방법도 문제다. 적극 도입을 주장하는 보건복지부 등은 비과세와 감면제도를 축소해 자금을 마련할 수 있다는 입장이다. 하지만 현행 비과세ㆍ감면은 근로자ㆍ농어민 등 중산층 지원에 집중되고 있어 축소가 쉽지 않은 게 현실이다.

덧붙여 낮은 소득파악률은 조기 시행시 부작용을 예견하고 있다. 국세청이 신뢰성 있는 소득파악장치를 보유하고 있는 대상은 임금근로자가 74%, 자영업자가 29∼49%이고 자영농어민은 아예 소득을 파악하지 못하고 있다.

즉 과세 인프라가 구축되지 않으면 소득 불성실 신고 등으로 부정수급 문제가 초래될 수 있다는 것. EITC를 실시한 지 30년이 된 미국도 부정수급액이 전체 지급액의 30% 수준인 90억달러에 달할 정도다.

부작용을 우려하는 신중론에도 불구하고 청와대, 여당, 정부 일부 부처 등이 EITC 제도의 조기 도입에 적극적이라는 점을 감안해볼 때 2008년 도입을 목표로 올 하반기부터 법률마련 작업에 들어갈 것으로 보인다.

이목희 우리당 제4정조위원장은 12일 고위정책회의에서 “양극화 해소를 위한 중요한 정책수단”이라며 “이 문제는 당론으로 확정하고 적극 추진할 계획”이라고 강조했다. 하지만 정확한 소득을 파악할 수 있는 세제 인프라가 구축되지 않은 상태에서 시행하게 되면 정책 부실로 이어질 수 있다고 전문가들은 충고하고 있다.