|

|

|

|

|

한 세대의 생이 저물어간다. 일제의 지배 아래서 갖은 설움을 당하고, 민족상잔의 비극 한국 전쟁을 체험했으며, 개발 독재 시절의 엄동설한을 온몸으로 맞아야 했던 지금의 할아버지·할머니들 말이다.

이들의 경험 하나하나가 우리나라의 산역사지만 오늘날 이들의 말은 철 지난 노인들의 푸념으로 폄하되기 일쑤다. 점점 높아만 가는 세대간 벽에 가로막혀 그 존재 의미마저 퇴색돼 가는 이 시대 노인들의 삶을 이해해 보고자 내 할아버지·할머니를 인터뷰했다. 대한민국사(史)에서 가장 파란만장한 삶을 살았던 내 할아버지와 할머니, 당신은 나의 대한민국이다.

◇ “무조건 배워야 남한테 이용당하지 않는다. 알것제?”

일제 말기 한민족 말살 정책이 한창이던 1940년, 할아버지가 초등학교 때의 일이다. 밖을 나갔다 돌아온 형이 자신의 어깨를 붙잡고 다음과 같이 말했다고 한다. “무조건 배워야 한다. 그래야 남한테 이용당하지 않는다. 알것제?”

이는 나라 뺏긴 한에 배우지 못한 한까지 더해진 형이 동생에게 전하는 절규 같은 것이었다. 동생을 향한 형의 집념과 노력 덕분에 할아버지는 그 시절 고향인 전라남도 나주 다시면에서 유일하게 고등학교를 졸업할 수 있었다.

모국어가 아닌 일본어 사용을 강요하고, 국화인 무궁화를 ‘눈의 피꽃’이라 부르게 했던 일제의 민족 말살 시절을 회상하며 할아버지는 “모르고 살면 세상을 밝게 못 본다는 걸 깨달았다”고 말했다.

할아버지 인생의 첫 번째 터닝 포인트는 광복이었다. 해방은 벼락 같이 찾아왔고, 대한민국은 전과는 비교할 수 없이 빨라졌다. 할아버지가 역동적으로 변해가던 서울에 터를 잡아야겠다고 마음 먹었던 때도 그 즈음이었다.

광복의 기쁨은 오래가지 않았다. 1950년 한국전쟁이 발발했고, 대한민국은 또 다시 혼란에 빠졌다. 할아버지가 나주로 다시 내려가야 했던 이유도 이 때문이다. 다시 찾은 고향에서 지금의 할머니를 만나 결혼을 했다.

◇ 기회의 땅 ‘서울’로 다시 가다

할머니·할아버지에게 전쟁은 끔찍했다. 이념을 무기로 똑같은 말을 쓰는 사람을 죽이기도, 다른 생각을 강요하기도 하는 세상이 무서웠다. 할아버지는 “북한정치공작대원이라는 사람들이 김일성을 찬양하는 노래를 가르치기도 하고 ‘인민공화국 만세’를 강요하기도 했다”며 “전쟁을 생각하면 진저리가 난다”고 말했다.

낮엔 산으로 피난을 가고 밤엔 집에 내려와 잠을 자는, 서릿발 같은 생활에 지쳐갈 무렵 휴전 소식이 들려왔다. 해방 때와 마찬가지로 벼락처럼 삶은 변화했다. 미국을 비롯한 서방국의 본격적 원조가 시작됐고 텔레비전, 전화기, 한글 타자기 등 ‘신문물’이 본격적으로 대중화되기 시작했다. 당시 일반인들에게 광범위하게 알려지기 시작한 카메라를 할아버지가 손에 쥔 것도 이때다. 할아버지는 기회의 땅 서울에서 사진사가 됐다.

1956년 할아버지는 이후 쿠데타를 일으킨 박정희 대통령의 신당동 가옥 부근에 집을 마련, 발품을 팔며 사진사 영업을 했다. 하루는 대통령의 아들 박지만씨의 초등학교 소풍을 사진으로 찍을 일이 있었는데 “경호원 2명 사이에 혼자 바나나를 들고 서 있던 어린 박지만씨가 참 인상적이었다”고 전했다.

박정희 정권 시절 우리 경제는 전환점을 맞는다. 원조 경제에서 벗어나 수출주도 경제로의 탈바꿈이 이뤄졌다. 서울 곳곳에 공장들이 세워졌고, 경제 개발이 시작됐다.

할머니가 돈을 벌겠다고 뛰어든 것도 이 때다. 사람들의 손에 점점 돈이 많아지기 시작했고, 뭐든 만든 족족 팔려나가는 시대에 할머니도 장사를 하겠다고 결심한 것이다. 아는 약장수의 말만 믿고 참새구이 장사를 해보기도 하고, 언제가부터는 집에 재봉틀을 들여와 직접 짠 모자와 스웨터 등을 내다 팔았다고 한다. 할머니의 말처럼 “아이들이 어떻게 크는 줄도 모르고 정신없이 일했던 시절”인 1980년대 대한민국 경제 성장이 그렇게 본격화됐다.

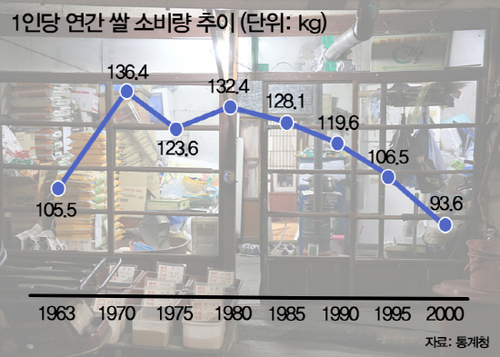

◇ “사람들이 이제 쌀을 먹네요. 우리 쌀을 팔아보는 건 어때요?”

1960~70년대 서울은 보릿고개를 넘기고 있었다. 쌀 보급률이 조금씩 늘기 시작했다.

“여보, 사람들이 이제 쌀을 먹네요, 그 귀한 쌀을 말이죠. 우리 쌀을 팔아보는 건 어때요” 한 군데에 자리를 잡고 안정된 장사를 하고 싶었던 할머니가 할아버지에게 이런 제안을 한 것도 이 때다.

할머니·할아버지는 지금껏 모아뒀던 돈을 투자해 왕십리에 ‘여주 쌀 상회’라는 쌀 가게를 열었다. 쌀 가게는 손님이 북적거렸다. 다만 쌀을 사러 온 손님보다 ‘백색전화’를 찾으러 온 이들이 많았다. 하왕십리 2동에 제일 먼저 전화를 들여온 덕분에 할아버지의 쌀 가게는 본의 아니게 ‘왕십리 통신원’이 됐다.

그리고 또 하나. 할머니·할아버지가 선택한 건 복덕방이었다. 강북·강남을 가리지 않고 땅값이 올랐고, 이런 부동산 붐에 복덕방도 쏠쏠한 벌이가 됐다고 두 분은 전했다.

◇ 재개발 지역된 삶의 터전, “옛 사람들은 사라지는거야”

내 할아버지·할머니의 터전 왕십리는 서울시에서 관리하는 재개발 대상이 됐다. 청춘을 다 바친 지역이 노쇠화된 것에 맞춰 두분도 나이를 먹었다.

사람들은 이제 대형마트에서 쌀을 구매했고, 이 때문에 두 분의 ‘여주 쌀 상회’는 더 이상 운영하기 어려워졌다. 필름 카메라보다 더 성능이 좋은 카메라가 달린 휴대폰을 모두가 들고다니는 세상에서 ‘발로 뛰는 사진사’도 더 이상 필요치 않게 됐다. “디지털 시대가 되니 날 찾는 사람이 사라지더라. 원래 옛 사람들은 다 사라지는 것 아니겠니. 뭐든 억지로는 살 수 없는 것이니까”

인터뷰를 마치고 외가댁을 나오는 길. 할머니·할아버지께서 살아온 길, 그 굴곡진 역사를 단단히 견뎌오신 노고에 나는 두 분을 꼭 끌어안았다. 내 할머니·할아버지, 당신은 나의 자랑스런 대한민국이다.

[추석 기획]가족, 당신은 대한민국입니다. 이전 편을 보고 싶으시면

<예고편(클릭)><1> 전업주부, 엄마의 이야기(클릭)

<2>철근공 아버지와 철덜든 딸의 이야기(클릭)<3>어른이 된 소년, 내 동생(클릭)