|

중소기업청이 중소기업 범위를 대대적으로 개편하는 것은 규모가 작고 성장 중인 기업을 선별해 집중 지원하기 위한 포석으로 풀이된다. 반면 상위 중소기업은 중소기업 범위에서 제외시켜 신설되는 중견기업 지원제도를 통해 기업을 키우는 방식을 취할 것으로 예상된다.

이처럼 현행 제도하에서 지원을 받고 있는 중소기업들을 규모나 성장성 등으로 나눠 규모가 큰 업체들을 지원에서 제외시키는 것은 ‘피터팬 신드롬’을 최소화하기 위한 정책 방향으로 풀이된다. 동시에 신설되는 중견기업 지원제도를 통해 이들을 맞춤형으로 돕는 것이 더 효율적이라는 판단이 깔려 있다. 중소업계 안팎에서는 세금 감면, 정책자금 수혜 등 중소기업 지원을 그대로 받기 위해 기업을 더 키우지 않는 피터팬 증훈군이 한국의 중소기업 발전을 저해하고 있다는 지적이 높았다.

중기청 관계자는 “현재 중소기업 범위 기준으로는 규모가 작은 기업과 큰 기업이 같은 그룹으로 묶여 있는 문제점이 있다”며 “이번 조정은 성장한 기업을 중소기업 범위에서 제외시키는 데 1차적 목표가 있다”고 밝혔다. 이어 “성장한 기업과 성장하지 않은 기업을 구분하는 데 어떤 지표가 적합한지, 그 지표가 적합하다면 어느 정도 기준에서 이를 설정해야 하는지 고민 중”이라고 덧붙였다.

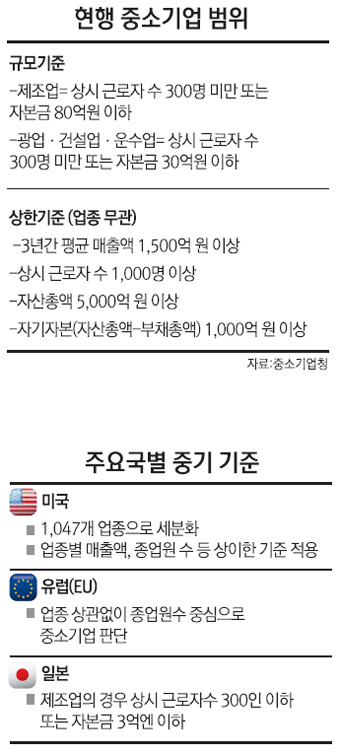

현행 중소기업 기준을 보면 지난 2001년 마련된 중소기업기본법상 제조업의 경우 ‘상시근로자 300명 미만이거나 자본금 80억원 이하’인 기업이다. 여기에 ‘3년간 평균 매출액 1,500억원 이상’ ‘상시근로자 수 1,000명 이상’ ‘자산 총액 5,000억원 이상’ 등의 상한기준을 둬 하나라도 이에 해당하면 중소기업을 졸업하게끔 규정하고 있다.

또 독립성 기준에 따라 ‘상호출자 제한 기업집단 소속기업’이거나 ‘자산 5,000억원 이상 기업이 30% 이상 출자하고 최대 출자자인 기업’ ‘관계기업과 합산한 매출액 등이 일반 상한기준을 초과한 기업’은 즉시 중소기업 범위를 벗어나게 된다.

중기청은 이 중 그동안 기업 매출 규모가 작은데도 자본금, 종업원 수 기준을 초과해 중소기업 지원을 받지 못하는 문제점을 먼저 고칠 방침이다. 중소기업 범위 판정의 1차 기준인 자본금 대신 매출액과 종업원 수 기준을 더 중요하게 고려하려는 것.

제조업의 경우 80억원, 광업ㆍ건설업ㆍ운수업 30억원 등으로 돼 있는 현재 자본금 기준이 달라진 경제현실과 맞지 않다는 지적은 이미 수차례 제기돼왔기 때문이다. 실제로 학계는 중소기업 졸업 기준을 매출액으로 단일화할 것을 주장해왔다. 매출액은 수백억원대에 그쳐 사실상 중소기업임에도 자본금 기준에 걸려 중견기업으로 분류되는 경우가 많았던 게 사실이다.

동시에 업종에 따라 일괄적으로 규정된 종업원 수 기준이 사업장 특성에 따라 유연하게 바뀔 것으로 예상된다. 이는 서비스업 경쟁력 강화 방안과도 맞물려 있다. 서비스업의 경우 매출액은 적지만 상시종업원 수가 많아 중소기업 지원을 받지 못하는 지원의 사각지대에 놓여 있기 때문이다.

이와 함께 중기청은 이제까지 일본식 중소기업 기준을 원용해온 데서 벗어나 미국과 유럽 등 선진국의 기준을 적극 반영하는 방안을 연구 중이다. 지금까지 기준으로 삼았던 일본의 경우 제조업 기준 ‘상시근로자 수 300인 이하 또는 자본금 3억엔 이하’를 중소기업으로 정하고 있다.

이에 비해 미국은 1,047개 업종을 나눠 업종별로 세부적인 기준을 마련해 놓고 있다. 이에 비해 유럽은 업종 상관없이 매출액 하나의 잣대만으로 중소기업 범위를 단순화시키고 있다. 중기청은 미국식 기준을 이상적으로 삼으면서 유럽식 기준을 함께 적용할 수 있는지를 들여다보고 있다.

중기청 관계자는 “미국은 수년간에 걸친 조사로 업종별로 근로자 수를 기준으로 하거나 매출액을 기준으로 하는 등 세분화하고 있지만 우리의 경우 짧은 시간 내에 정확한 잣대를 제시하기 어렵다”며 “미국ㆍ유럽 양쪽의 경우를 모두 고려해 이를 적용할 수 있도록 고민 중이라 단순히 범위 기준을 세분화하거나 단순화한다고 일률적으로 말할 수 없다”고 말했다.

다만 2011년부터 시행에 들어간 3년간 평균 매출액 1,500억원 기준은 과거에 비해 국가 경제와 기업 규모가 커졌음에도 불구, 상향되지 않을 것으로 예상된다. 매출액 1,500억원 기준을 2,000억원 등으로 올리게 되면 이미 국내 전체 기업의 99.99%를 차지하고 있는 중소기업 수가 더 늘어나게 되기 때문이다. 이는 기업을 선별지원해 정책의 실효성을 확보하려는 의도와 상충된다.