|

작년 5월 대서양에서 건져올려진 보물섬, SS센트럴 아메리카호. ‘19세기 타이타닉’으로 불린 이 배는 지난 1857년 당시 돈으로 76만 달러, 현재 가치로 수백만 달러의 값어치를 가진 금괴 21톤을 싣고 가던 중 허리케인을 만나 침몰했다. 때마침 인류 최초의 국제적 공황에 직면해 있던 미국 경제는 이 배의 침몰로 상황이 더 악화됐다. 금융대란에 대응할 자금이 바다 밑으로 사라진 셈이 됐기 때문이다.

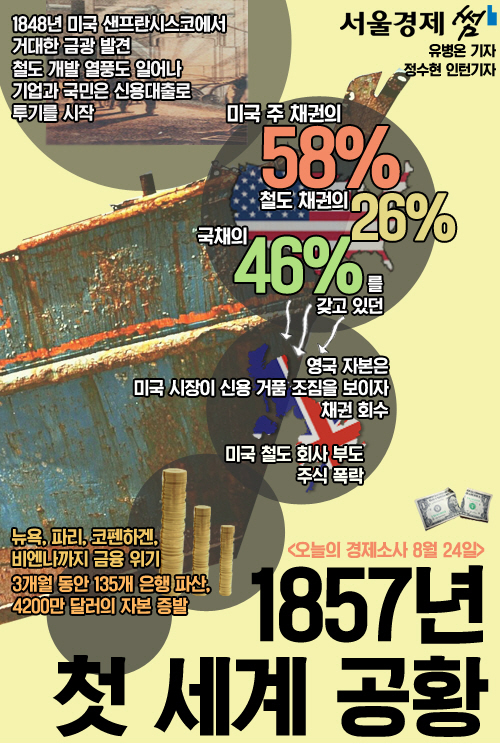

공황 발생 불과 9년 전인 1848년 미국 샌프란시스코에서 거대한 금광이 발견됐다. 이를 기점으로 미국 경제는 승승장구했다. 철도 개발 열풍이 일었고, 기업과 국민들은 신용대출로 투기를 시작했다. ‘은행’이란 개념이 처음 나온 것도 이 때다.

당시 영국은 미국 연방 국채의 46%, 주 채권의 58%, 미국 철도 채권의 26%를 갖고 있었다. 그러나 과도한 대출로 거품이 형성되자 영국 자본은 미국을 떠났고, 미국 철도회사들은 부도를 맞거나 주식 폭락을 경험해야 했다.

미국 중서부에서 시작된 기업 파산은 한 국가에서 끝나지 않고 전세계로 퍼져나갔다. 미국 뉴욕과 프랑스, 덴마크, 오스트리아 등에 금융위기가 전이됐다. 때마침 크림전쟁을 끝낸 러시아가 곡물 수출을 재개함에 따라 유럽 식료품 가격이 급락했고, 곧 철도부지 주변의 부동산 가격 하락, 소비둔화, 생산격감 등의 악순환에 빠졌다. 그 해 마지막 3개월 동안 전세계적으로 135개 은행이 파산했고, 4,200만 달러의 자본이 허공에 사라졌다. 실업자도 급증했다.

미국 정부는 영국 자본을 다시 불러들이기 위해 수입관세를 내리는 등 안간힘을 썼지만 공황은 남북전쟁이 시작된 1861년에서야 완전히 끝났다. 유럽 각국은 사상 최초의 중앙은행 간 대부와 금융위기시 공동대응 방안을 마련하고서야 공황의 터널에서 빠져나올 수 있었다.

당시 전례 없던 세계 공황을 만든 건 무리한 신용 대출과 원칙 없는 은행 운용이었다. 158년이 지난 지금도 상황은 비슷하다. 오히려 세계화로 전세계 자본이 국경없는 이동을 하는 이 시대에 한 나라의 위기에 따른 전이 속도와 파괴력은 더 거세졌다. 제로 금리 시대, 부분별한 대출과 투기가 언제 공황을 다시 야기할 지 모를 일이다. , 정수현인턴기자