獨·日式 결합 '하이브리드 방식' 유력<br>공청회 열어 3가지중 1가지 선택해 본격연구<br>5분의 1 크기 축소모델·5㎞ 궤도 건설 나서<br>경제·기술타당성 검토후 2018년께 시험운행

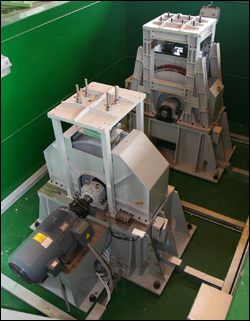

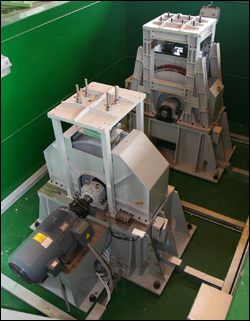

| | 한국기계연구원의 자기부상열차 부상ㆍ추진 연구시설은 긴 선로를 원형으로 축소해놓은 형태다. 독일ㆍ일본식 자기부상 방식과 다양한 추진방식을 테스트할 수 있다. |

|

| | 독일이 개발한 초고속 자기부상열차 ‘트랜스래피드(Transrapid).’ |

|

| | 일본의 초고속 자기부상열차 ‘MLX01’. 일본은 이 열차 시험운행에서 최고시속 580㎞를 냈다. |

|

우리나라가 개발 중인 초고속 자기부상열차의 기술방식이 올 가을께 가닥이 잡힐 것으로 전망된다.

국내 초고속 자기부상열차 개발을 주도하고 있는 한국기계연구원은 지난 2005년부터 시작된 ‘초고속 자기부상열차 부상ㆍ추진 핵심기술’ 연구개발 결과를 토대로 올 9월께 기술 공청회를 열어 3가지 형태의 기술방식을 발표할 것으로 알려졌다.

아직 세부 기술방식이 공개되지 않았지만 다양한 실험을 통해 어떤 방식으로 열차를 부상시키고 추진할 것인지 등을 연구해온 기계연 자기부상연구팀은 초고속 자기부상열차 연구의 선발주자인 독일ㆍ일본 방식을 결합한 하이브리드 방식을 유력하게 검토 중인 것으로 알려졌다. 선로에 전자석을 부착하지 않아 경제성이 높기 때문이다.

독일ㆍ일본ㆍ하이브리드 방식 중 하나가 채택되면 내년부터 본격적인 초고속 자기부상열차 연구가 이어진다. 공청회를 거쳐 기술방식이 결정되면 우선 5분의1 크기의 축소 모델을 개발, 추가 연구를 진행하는 한편 초고속 실험에 필요한 5㎞ 안팎의 궤도를 건설하게 된다. 다만 3가지 방식 모두 경제성, 기술적 타당성이 부족하다고 판단될 경우 내년부터 1년간 보완연구가 진행된다. 시험차량 운행시기는 오는 2018년께 이뤄질 것으로 예상된다.

◇독일ㆍ일본식 기술 뭐가 다른가

초고속 자기부상열차는 바퀴 없이 자석의 힘을 이용해 열차 차량을 약 1㎝ 정도 공중에 띄워 시속 약 500㎞로 달리는 미래형 교통수단. 현재 독일과 일본이 기술개발을 주도하고 있다.

독일의 초고속 자기부상열차 ‘트랜스래피드(Transrapid)’는 서로 다른 극성의 자석이 달라붙는 힘을 이용한 ‘상전도 흡인식’으로 기술개발이 이뤄졌다. 독일식 자기부상열차에는 바퀴 대신 레일을 감싸는 ㄷ자형 전자석이 달려 있으며 레일 하단의 금속 부분과 달라붙는 힘을 이용해 열차를 부상시킨다.

열차를 전진 또는 후진시키는 추진력은 열차에 장착된 선형 동기식 전동기에서 나온다. 회전운동을 하는 일반 모터를 열차 바닥에 평평하게 펴놓은 형태로 모터가 직선운동을 한다. 직선운동을 유도하기 위해 선로에는 전자석이 부착된다.

독일은 이 기술을 중국에 공급해 약 30㎞ 길이의 중국 상하이 노선(푸둥공항~상하이 시내)에서 최고시속 430㎞로 달리는 데 성공했다. 독일이 개발한 ‘상전도 흡인식’은 현재 국내에서 개발한 중ㆍ저속용 도시형 자기부상열차에 채택됐다. 다만 중ㆍ저속용에서는 레일에 전자석 대신 금속판만 부착한다.

일본의 ‘초전도반발식(MLXㆍMagnetic Levitation X)’ 자기부상열차 시리즈는 같은 극성의 자석이 서로 밀어내는 힘을 이용했다. 열차의 바닥에 있는 자석과 레일에 있는 자석이 같은 N극일 경우 서로 밀어내는 힘으로 인해 열차가 부상한다. 다만 일반적인 전자석으로 열차를 들어 올리기에는 효율성이 떨어져 초전도 전자석을 활용했다.

열차가 움직이는 추진력은 레일 측면에 일정한 간격으로 부착된 전자석을 통해 얻는다. 열차가 N극일 경우 앞쪽 레일은 S극이 돼 열차를 끌어당기고 뒤쪽 레일은 N극이 돼 열차를 앞쪽으로 밀어내는 방식. 이를 반복함으로써 전진한다. 일본은 MLX01 모델을 이용해 최고시속 580㎞를 달성했다.

◇기술방식이 왜 중요한가

초고속 자기부상열차에 어떤 기술방식을 채택하느냐가 중요한 이유는 열차ㆍ선로 등의 개발이 함께 이뤄져야 하는 대규모 건설사업이기 때문. 기술방식의 경제성은 향후 상용화의 성패를 좌우하는 핵심 요소다.

독일의 초고속 자기부상열차인 ‘트랜스래피드’는 지난 1960년대부터 기술 개발을 시작해 1977년 결정된 기술방식이다. 일본도 1970년대부터 기술 개발을 시작했으며 독일과 차별화하기 위해 처음부터 반발식을 채택했다. 선발주자인 독일ㆍ일본의 경우 초기에 선택한 기술방식을 지속적으로 업그레이드하는 형태로 기술 개발이 이뤄져왔다. 중도에 기술방식을 변경할 경우 기존 투자를 모두 포기해야 하기 때문이다. 양국이 처음 채택한 기술이 당시에는 최고였지만 지금은 최선의 기술이 아니더라도 기술방식의 기본 틀을 바꾸지 못하는 이유다.

독일과 일본은 자국에서 상용노선을 운영하지 못하고 있다. 선로 건설비가 비싸고 고속운행에 따른 안정성을 확보하지 못했기 때문이다. 기존에 선택한 기술방식을 아무리 업그레이드해도 경제성을 확보하기 어렵다는 의미이기도 하다. 상용노선을 운영 중인 국가는 독일로부터 기술 지원을 받은 중국이 유일하다.

◇대륙 간 노선 등에 적합

초고속 자기부상열차는 장거리 운송에 적합하다. 중국ㆍ러시아처럼 광대한 국토를 가진 나라의 자국 내 횡단열차나 중국ㆍ러시아 등을 경유해 아시아ㆍ유럽을 연결하는 대륙 간 노선 등에 적합하다. 시속 500㎞ 정도로 달리는 초고속 자기부상열차를 이용한 대륙 간 운송이 이뤄지면 고비용 항공운송과 저비용 선박운송 양쪽을 상당 부분 잠식할 가능성이 높다.

우리나라의 초고속 자기부상열차 기술 개발은 해외시장 공략을 목표로 하고 있다. 이를 달성하기 위한 핵심 과제는 경제성 실현. 기계연구원 자기부상연구팀 성호경 박사는 “중국 등 해외시장을 목표로 기술을 개발해야 하며 건설비용 등의 경제성만 확보된다면 독일ㆍ일본과 경쟁하는 것도 가능하다. 국내의 경우 역 간, 도시 간 거리 등을 고려할 때 KTX를 대체하기 어려울 것”이라고 말했다.