산업·주거단지로 개발…보금자리주택용은 80㎢<br>예정지역 땅값 급등·부동산투기등 부작용 우려도

| | 대표적인 그린벨트 해제지역으로 거론되고 있는 서울 강남구 세곡동 일대 비닐하우스촌. 위쪽은 수서지역 아파트 촌. |

|

오는 2020년까지 전국적으로 분당신도시 면적의 16배에 해당하는 308㎢의 개발제한구역(그린벨트)이 해제된다. 해제 지역은 산업단지와 서민주거단지(보금자리주택) 등으로 개발된다.

국토해양부는 산업단지와 서민주택 공급을 위해 이런 내용의 ‘개발제한구역 조정 및 관리계획’이 30일 국무회의를 통과했다고 밝혔다.

그린벨트가 해제되는 308㎢는 ▦기존 해제예정지 중 미해제된 120.2㎢ ▦서민주택건설부지 80㎢ ▦국정과제 추진 지역(부산 강서구) 6㎢ ▦추가 해제 34~102㎢를 합친 것이다.

서민주택건설부지는 9ㆍ19대책에서 발표된 보금자리주택 건설용지이며 추가 해제 34~102㎢는 2020광역도시계획상 해제 예정 총량(342㎢)의 10~30%로 국토부가 2020년까지의 수요 등을 고려해 설정했다. 그린벨트에서 풀릴 최대 예상면적인 308㎢는 분당신도시(19.6㎢)의 15.7배로 현재 그린벨트 총량(3,940㎢)의 7.8%에 해당한다.

수도권은 기존 해제예정지 26.4㎢와 서민주택공급부지 80㎢, 추가 해제 12~37㎢ 등 최대 143.4㎢가 해제된다.

◇어디가 얼마나 풀리나=이번 발표에서 보금자리주택용(80㎢)과 부산 강서(8㎢) 지역을 제외한 추가 해제면적 222㎢의 세부내용을 살펴보면 수도권이 가장 많다.

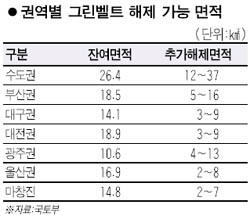

120㎢의 잔여면적을 7대 광역계획권역별로 보면 수도권이 26.4㎢로 가장 많고 부산권이 18.5㎢, 대구권 14.1㎢, 대전권 18.9㎢, 광주권 10.6㎢, 울산권 16.9㎢, 마창진(마산ㆍ창원ㆍ진해)이 14.8㎡ 등이다.

또 7대 대도시권별 광역도시계획에 반영된 해제 예정 총량의 10~30% 범위 내에서 중앙도시계획위원회(중도위)의 심의를 거쳐 추가로 지정되는 10~30% 범위 내의 면적도 수도권이 12~37㎢로 가장 많다.

부산권은 5~16㎢이며 대구와 대전도 각각 3~9㎢, 광주권 4~13㎢, 울산권 2~8㎢, 마창진은 2~7㎢ 등으로 결정된다.

국토부의 한 관계자는 “2020년까지 추가 해제 가능 한도는 서민주택 공급 지역을 포함해 188㎢에 달한다”며 “그러나 각 지방자치단체별 수요 등을 감안하게 되면 전국에서 실제로 추가 해제될 면적은 다소 줄어들 수도 있다”고 설명했다.

◇해제 착수에서 승인까지 최대 2년 걸려=국토부가 그린벨트 해지를 위한 마스터플랜을 발표했지만 실제 그린벨트 해제는 일러야 2009년 10월께 마무리될 것으로 보인다. 이는 지자체별로 광역도시계획 수립 과정을 거친 후 중도위의 심의를 받아야 하기 때문이다. 국토부는 부산과 울산 등 그린벨트 해제 건의가 잇따른 지역의 경우 2009년 3월까지 광역도시계획을 수립한 뒤 4월에 개발ㆍ해제계획안에 대해 주민 공람을 거쳐 10월께 해제가 가능할 것으로 내다보고 있다. 이들 지역은 지자체별로 사업계획 검토와 함께 그린벨트 해제를 위한 실무적인 작업이 완료된 만큼 내년 2009년 10월께 가능하다는 설명이다.

국토부 관계자는 “부산과 울산 등을 제외한 나머지 지역은 구체적인 해제까지 2년 정도의 시간이 필요할 것”이라고 강조했다.

◇지가 급등 우려도=국토부가 이처럼 그린벨트를 해제해 주택과 산업단지 용도로 활용할 계획이지만 그린벨트 해제에 따른 부작용 우려도 제기되고 있다. 땅값이 올라 주택을 짓기 어려운 상황에서 그린벨트를 해제해 주택용으로 공급하면 주택난을 해소할 수 있지만 부차적인 부작용이 만만치 않을 것이라는 지적이다. 이는 그린벨트가 무분별하게 훼손될 가능성뿐만 아니라 그린벨트 해제 구역의 토지 값이 덩달아 올라 기존 그린벨트 토지의 잇따른 가격 상승으로 이어질 수 있기 때문이다.

한 부동산연구소 관계자는 “택지 등으로 활용하기 위해 그린벨트를 해제하는 것은 정부로서도 어쩔 수 없는 마지막 선택”이라며 “그러나 그린벨트마저 택지로 공급하게 되면 기존 그린벨트 토지 가격 상승과 함께 보상을 노린 투기꾼들의 투기판으로 전락할 수 있다”고 우려했다.