|

'문화ㆍ디지털 육성 '제2의 한류열풍' 노린다.'

최근 기사가 아니다. 정확히 5년 전인 지난 2007년 12월11일 서울경제신문 5면에 실린 기사 제목이다. 당시 정부는 세 차례에 걸쳐 대대적인 서비스 산업 육성책을 내놓았다. 당시도 정권 말, 대선정국이었다. 서비스 산업의 경쟁력을 높여야 선진국에 진입하고 일자리도 창출된다는 데 모든 대선후보가 동의했다. 하지만 여기까지였다.

5년이 흐른 지금 서비스 산업은 별로 달라진 것이 없다. 정부가 지난해 국회에 제출한 서비스산업발전기본법에는 먼지가 쌓여 있다. 9월 정부가 발표한 '서비스 산업 차별 완화방안'은 부처 이기주의와 이해관계에 막혀 있다. 가수 싸이는 한류열풍을 일으키고 있지만 서비스 정책은 5년 전 '도돌이표'를 그리는 모양새다.

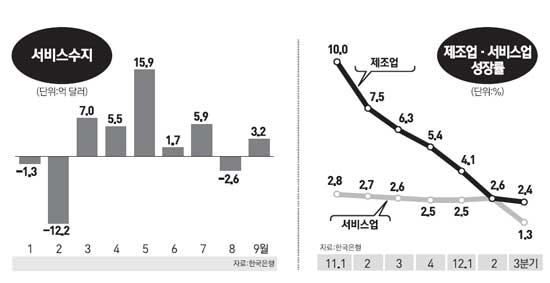

최근 기획재정부의 한 간부는 지난 3ㆍ4분기 서비스업의 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 제조업에 39개월 만에 역전 당했다는 뉴스에 실소를 터뜨렸다. 제조업 성장률은 1.3%, 서비스업 성장률은 2.4%다. 이 과장은 "제조업이 얼마나 부진하면 서비스업에 추월을 당했겠냐. 서비스업도 결코 좋은 상황이 아니다"라고 우려했다.

이처럼 제조업이 워낙 어렵다 보니 서비스업의 선전(?)은 본의 아니게 눈에 띈다. 올 들어 서비스수지는 14년 만에 흑자를 기대하고 있다. 서비스수지는 1~9월까지 23억2,000만달러 흑자다. 서비스수지가 플러스 전환된 것은 중국인 관광객이 부쩍 늘어난 덕이다. 수출입 감소로 무역규모가 불어나지 않으면서 서비스업수지는 경상수지에 보탬(?)이 되고 있다.

하지만 이는 해외여행 수요에 따라 언제든 다시 적자전환이 가능한 불안한 숫자라는 게 전문가들의 공통된 지적이다.

정작 서비스업 환경을 들여다보면 문제는 더 간단치 않다. 서비스업은 정부의 정책적 지원을 받기 어렵다. 지난해 중소기업 재정지원은 제조업(53.8%)에 절반 이상이 쏠렸고 서비스업은 10.8%에 그쳤다. 세제지원은 제조업과 달리 일부 업종만 해당되고 금융지원은 평가실력이 부족하다는 점에서 서비스업에 인색하다.

지난해 18대 국회에 제출된 서비스산업발전기본법은 19대에 다시 제출됐지만 논의조차 안 되고 있다. 서비스산업발전기본법은 정부가 중점 육성할 서비스산업을 선정해 자금과 인력, 조세감면 등을 지원하는 법안이다. 한마디로 정부가 서비스업 선진화를 추진할 수 있는 초석인 셈이다. 하지만 의료ㆍ교육 등 해묵은 논란으로 진전이 없다.

정부가 9월 발표한 '서비스 산업 차별화 완화방안'도 큰 소득이 없기는 마찬가지다. 정부는 중소기업 분류체계를 바꿔 서비스업도 제조업 기준(상시 근로자 수 300인 미만, 자본금 80억원 이하)과 비슷한 수준으로 중소기업 지정기준을 완화하기로 했다. 하지만 관련 연구용역 발주는 내년으로 미뤄졌다. 서비스업 창업기업의 부담금을 제조업 수준으로 낮춰주겠다는 계획도 늦춰졌다. 관련부처가 수입감소를 이유로 난색을 표했기 때문이다. 현재 제조업 창업 중소기업은 3년간 11개 부담금이 면제된다.

이런 가운데 서비스산업총연합회가 오는 15일 대선후보들이 참여하는 토론회를 열어 어떤 청사진을 제시할지 주목된다. 연합회는 최근 고용창출과 내수확충을 위해 서비스업 경쟁력 강화를 촉구했다. 박병원 연합회장은 "국민소득 1만달러에서 2만달러로 갔던 전략으로는 3만ㆍ4만달러를 갈 수 없다"며 "양이 아닌 질적 도약을 위해서는 서비스업을 반드시 키워야 한다"고 강조했다.