|

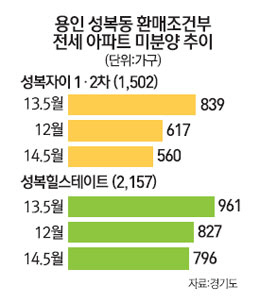

2010년 6월을 전후해서 용인 성복동에 들어선 '성복 자이'와 '성복 힐스테이트' 아파트. 입주를 시작한 지 3년여가 지난 2013년 당시만 해도 2가구 중 1가구가 미분양이었다. 부동산 거품의 막바지 바람을 타고 개발이 시작되면서 대부분 전용 100㎡가 넘는 대형으로 지어졌던 게 원인이었다. 결국 시행사 측이 고육지책으로 선택한 게 환매조건부 전세 분양인 이른바 '애프터리빙(After Living)'이었다. 전세 판매가 시작된 지난해 5월 이후 팔려나간 아파트 500여가구는 국토교통부 미분양 통계에 그대로 반영됐다.

국토부가 집계하는 미분양 통계의 문제점은 비단 신뢰도만이 아니다. 분양 물량으로 잡히지 말아야 할 물량이 통계치에 합산되거나 대단위로 공급되는 공공 아파트는 오히려 미분양에 포함되지 않는 등 주먹구구 식으로 운영되면서 오히려 통계의 공신력을 떨어트리고 있다는 게 전문가들의 지적이다.

지난해부터 미입주 문제를 해소하기 위해 건설사들이 잇따라 도입했던 이른바 '애프터리빙'을 통해 계약된 아파트도 미분양 주택 통계치의 오류에 한몫한다. '애프터리빙'이란 분양조건부 전세로 소비자에게 매입을 전제로 일단 전세로 살아본 뒤 최종적으로 구매 여부를 결정할 수 있도록 하는 계약방식이다. 계약자는 전셋값 수준의 금액이나 계약금만 치르고 전세처럼 살다가 2~3년 뒤 분양을 받기 싫으면 보증금을 돌려받고 나갈 수 있다.

자금난을 겪는 건설업체는 전셋값 수준을 받고서라도 미분양 주택을 해소하고 분양계약을 근거로 금융권으로부터 집단대출을 일으켜 유동성을 확보할 수 있다. 계약조건을 꼼꼼히 살펴야 한다는 점을 제외한다면 이 같은 마케팅 기법은 건설사와 소비자 모두에게 이득이다.

문제는 계약이 끝나는 2~3년 뒤 소비자가 구매를 포기하면 다시 미분양 상태가 된다는 점이다. 결국 애프터리빙이 미분양 주택이 줄어든 것처럼 보이는 착시현상을 일으키는 셈이다. 지난해 10월 김태원 새누리당 의원은 자체 현장조사를 통해 전국 25개 단지 3만2,541가구 규모의 단지가 애프터리빙으로 입주자를 모집한 것으로 파악된다고 밝히기도 했다.

이에 대해 국토부 관계자는 "애프터리빙의 경우 소유권이 이전되는 계약이기 때문에 원칙적으로는 미분양 해소로 보는 게 맞다"며 "미분양 신고를 법적으로 강제하지 않는 이상 이 애프터리빙으로 계약된 물량을 파악하는 것도 불가능하다"고 말했다.

미분양 주택 통계에 한국토지주택공사(LH)나 서울시 SH공사 등이 공급하는 공공 아파트 물량은 제외된다는 점도 문제다. 가장 많은 아파트를 공급하는 LH의 경우 2013년 말 기준 5,766가구, 5월 말 기준으로는 2,690가구가 각각 미분양으로 남아 있다. LH의 물량만 놓고 봐도 지난해 말엔 전체 미분양의 9.4%, 5월 말은 5.5%에 달한다.

국토부 관계자는 "미분양 주택 통계는 민간주택 시장의 흐름을 파악하려는 것"이라며 "또 공공주택은 서민이라는 타깃이 정해져 있어 민간 주택의 성격과 다르다"고 말했다.

하지만 전문가들은 정부 차원에서 매달 내놓는 공식적인 통계수치인 만큼 객관성을 높이는 노력이 필요하다고 지적하고 있다.

변창흠 세종대 교수는 "미분양이 줄었다고 하면 민간 시장에서는 경기가 좋아진다는 시그널로 받아들일 수밖에 없다"며 "이 수치가 각 경제주체의 활동의 판단 근거가 되는 만큼 정부도 객관성을 담보하는 방안을 마련해야 한다"고 말했다.