홈

국제

국제일반

美 구원 손길, 글로벌 금융시장에 단비… 공은 유로존으로

입력2011.12.01 17:49:10

수정

2011.12.01 17:49:10

■ 6개 중앙銀 달러공급 공조<br>"추가 공조 조치 나올것" 시장에 긍정적 시그널<br>"유럽, 시간 벌었지만 유동성만으론 해결못해 경제·재정개혁 나서야"<br>8~9일 EU정상회의 해법 도출 고비될듯

선진국 중앙은행들이 본격적인 공조체제를 가동함에 따라 유로존을 비롯한 글로벌 금융시장의 극심한 자금경색에는 일단 숨통이 트일 것으로 보인다. 하지만 유럽이 문제를 해결할 수 있도록 단지 시간만 벌어줄 뿐 근본적인 해결책이 되지 못할 것이라는 전망이 지배적이다.

아울러 미국 입장에서는 달러를 앞세운 통화스와프 거래를 통해 위기에 몰린 유로존에 구원의 손길을 뻗침으로써 국제사회의 주도권을 확보하고 선진국 중앙은행들의 과감하고 신속한 정책대응을 압박하는 효과도 노리고 있다. 벌써부터 공은 유로존으로 넘어갔다는 얘기도 나오고 있다.

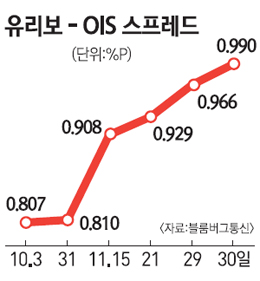

사실 유럽계 은행들은 최근 들어 극심한 달러 가뭄에 시달려왔다. 유로-달러스와프(CRS) 금리는 리먼브러더스 사태 이후 최저수준까지 떨어졌는데 이는 유로화를 빌려주고 달러화를 조달하는 데 드는 비용이 그만큼 비싸졌다는 의미다.

또 유럽은행들 간에 달러거래가 위축되면서 달러조달을 거의 유럽중앙은행(ECB)에 의존하는 상황에까지 이르렀다. 은행들은 ECB로부터 달러를 빌리는 것에 대해 자금사정이 나쁘다는 것을 보여주는 것이기 때문에 극도로 꺼려하지만 이제는 어쩔 수 없는 상황까지 몰린 것이다. 이 같은 달러 기근현상은 무엇보다 달러공급이 줄면서 빚어졌다는 점에서 '가뭄의 단비'로 받아들여질 수밖에 없다. 국제신용평가사인 피치에 따르면 주요 달러 공급원이었던 미국의 머니마켓펀드(MMF)들은 지난 5월부터 10월 사이에 투자를 42%나 줄였다.

연방준비제도이사회(FRB)의 입장에서는 각국의 중앙은행이 거래 상대방인 만큼 달러스와프에 따른 위험은 전혀 없다. 오히려 유럽은행들이 역내 기업뿐 아니라 미국 기업과 가계에도 대출을 해주고 있다는 점에서 이들의 숨통을 터주는 역할을 하는 효과도 누릴 수 있다.

FRB는 9ㆍ11테러 직후였던 2001년에 이어 금융위기 즈음인 2007년 말 각국 중앙은행과 달러스와프를 실시한 데 이어 2007년 말에도 ECBㆍ스위스중앙은행(SNB)과 처음으로 달러스와프를 체결했다. 2008년 10월에는 한국을 비롯해 뉴질랜드ㆍ싱가포르ㆍ브라질ㆍ멕시코 등 신흥국으로 체결 대상을 넓히기도 했다. 지난달 23일 현재 달러스와프 규모는 24억달러에 달한다.

유럽ㆍ뉴욕ㆍ아시아 주식시장이 순차적으로 급등한 것은 중앙은행들이 공조함으로써 더 큰 혼란을 막을 수 있게 됐다는 안도와 함께 추가적인 조치를 취할 것이라는 기대가 작용했다는 분석이다.

시장에서는 달러스와프에 이어 중앙은행들의 추가적인 공조체제가 가동될 가능성이 높은 것으로 전망하고 있다. FRB는 3차 양적완화 정책을 저울질하고 있으며 시장에 단기신용을 확대하는 방안도 검토하고 있다. ECB도 은행권을 대상으로 3년 이상의 장기 대출을 허용하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 9월 루이스 베이컨 무어캐피털 설립자 등 월가 유명인사들은 FRB의 고위당국자들을 만나 채권매입 등을 통한 유동성 공급 확대를 제안했다. 이번 조치는 형태는 다르지만 투자자들에게 중앙은행들이 본격적으로 움직이기 시작했다는 신호를 줬다는 것이다.

그러나 근본적인 문제해결은 여전히 유럽의 몫으로 남겨져 있다. 일차적인 고비는 오는 8~9일 브뤼셀에서 열리는 유럽연합(EU) 정상회담이다. 시라카와 마사아키 일본은행(BOJ) 총재는 "유럽국가들의 채무문제는 유동성만으로 해결할 수 있는 성질이 아니다"라며 "경제ㆍ재정적으로 철저한 개혁을 해야 한다"고 촉구했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>