홈

산업

산업일반

'100㎞ 장거리 양자통신' 기초 마련

입력2010.03.03 16:34:58

수정

2010.03.03 16:34:58

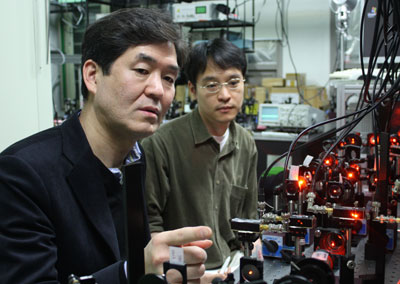

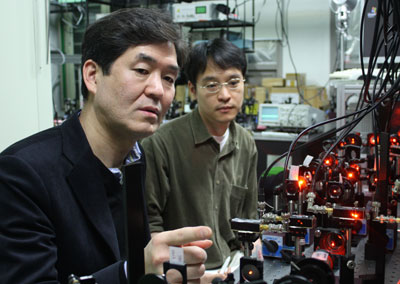

[이달의 과학기술자상] 함병승 인하대 정보통신대학원 교수<br>1,000분의1초 그친 양자메모리 저장시간<br>100만배이상 늘린 프로토콜 세계 첫 개발

| | 함병승(왼쪽) 인하대 교수가 연구실에서 양자메모리 연구방법과 관련해 연구원과 대화를 나누고 있다.

|

|

양자(量子ㆍquantum)기술은 디지털컴퓨터보다 처리속도가 빠른 양자 컴퓨터와 도청ㆍ해킹이 불가능한 양자암호를 제공할 수 있는 기술로 2000년대 들어 주목받고 있다. 많은 과학자들이 나노기술을 뛰어넘을 기술로 양자기술을 지목했지만 빛을 매개로 하는 양자정보를 저장하는 메모리의 저장시간이 짧다는 결정적 한계가 있었다.

양자메모리의 저장시간이 짧으면 전송거리도 제한될 수밖에 없다. 함병승(46) 인하대 정보통신대학원 교수는 양자메모리 분야에서 한계로 인식되던 1,000분의1초(밀리초) 정도의 저장시간을 100만배 이상 늘린 프로토콜을 세계 최초로 개발, 양자메모리 연구의 신기원을 열었다.

양자메모리는 빛을 이용한 양자 컴퓨터의 핵심요소다. 양자정보처리의 기본단위인 큐빗을 구성하는 빛은 광소자들로 이뤄진 광네트워크에서 양자정보를 전달하는 기능을 수행한다. 빛을 이용한 양자메모리는 정보처리의 타이밍을 조절해 각 처리단계가 성공적으로 완료될 수 있도록 하는데 핵심적인 역할을 담당한다. 도청이나 해킹이 불가능한 양자암호는 양자메모리 없이는 전송거리가 수 십km에 불과하다.

함 교수는 "지금까지 가장 성공적인 빛과 매질 간 정보전달 구성은 원자증기나 이온도핑된 크리스털을 이용하는 방법이었는데 대륙 간 양자암호 구현을 위해서는 최소한 수초의 저장시간을 갖는 양자메모리가 필요하다"면서 "하지만 현재까지 구현된 양자메모리 방식의 한계는 수 밀리초에 불과했다"고 설명했다.

함 교수는 동일한 매질을 이용해 수 밀리초의 저장시간을 수 분으로 늘리는 새로운 양자메모리 프로토콜을 개발, 양자정보ㆍ통신 분야의 핵심난제를 풀었다. 지난 1998년 자체 개발한 라만에코방식의 양자메모리 프로토콜에 '광잠금' 방식을 추가해 밀리초에 불과하던 양자신호 빛의 저장시간을 최대 10시간까지 저장할 수 있는 획기적 양자메모리 방식을 개발한 것.

광잠금 방식이란 양자정보의 유실을 막기 위해 들뜬 상태의 원자들을 독립적 상태에 있는 바닥상태 수준으로 옮겨놓는 방법으로 양자메모리 저장시간을 획기적으로 늘릴 수 있는 핵심 원리다. 함 교수는 지금까지의 양자메모리 방식인 스핀위상 전이시간을 스핀밀도 전이시간으로 대체하는 원리를 찾아내는 데 성공했다. 또 양자메모리 방식의 하나인 광전이를 안정적인 스핀전이로 치환해 저장시간을 100만 배 이상으로 늘리는 데도 성공했다. 이 연구결과는 지난해 8월 세계적 과학저널 '네이처 포토닉스'에 발표됐다.

함 교수의 연구는 현재의 양자정보 기술로는 불가능한 100㎞ 이상의 장거리 양자통신을 가능하게 하는 기초를 마련한 것으로 평가된다. 그는 "1995년 양자컴퓨터에 대한 논문이 처음 발표된 뒤 15년이 지나면서 이론이 발전하고 실험적인 결과가 뒷받침돼왔지만 기존의 고전적 컴퓨터와 정보통신을 따라잡기는커녕 비교할 만한 능력을 보여주는 결과물이 적었다"면서 "저장시간을 획기적으로 늘린 양자메모리 프로토콜을 개발함으로써 양자정보통신의 실용화 가능성을 높인 셈"이라고 설명했다.

특히 함 교수의 이번 양자메모리 연구는 국내 연구진 단독으로 이뤄낸 것이라는 점에서 더욱 주목받고 있다. 현재 전세계 양자메모리 연구는 스웨덴ㆍ스위스ㆍ호주 등 3개 그룹이 주도하고 있다. 최근에는 미국과 캐나다에서도 연구가 활발하지만 국내에서는 연구자가 20여명에 불과하고 실증적인 연구결과를 내놓은 그룹은 함 교수 연구팀이 유일하다.

매사추세츠공과대학(MIT)에서 박사 후 연구원을 지내고 1999년 귀국해 전자통신연구원(ETRI)에서 본격적으로 양자정보ㆍ통신 분야 연구를 시작한 함 교수는 2003년부터 인하대에서 교수로 재직하고 있다. 그는 "연구하면서 항상 비주류였고 남들이 알아주지 않는 분야여서 각광을 받지 못했다"면서도 "독자적으로 연구하면서 힘든 점도 많았지만 주목할 만한 연구결과가 계속 나오고 있어 내심 희망을 갖고 있다"고 말했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>