[가계부채 대란 오나]<br>유가 급등·유로존 재정위기등 성장 저해 우려<br>집값 하락도 빚 상환 압박·가계부실 심화 불러<br>가계대출 변동금리 대부분…금리인상 큰부담

"가계부채는 언제 터질지 모르는 시한폭탄입니다. 미국 등 선진국은 글로벌 금융위기를 거치면서 디레버리징이라는 고통을 감수했지만 우리는 이 과정을 거치지 못했습니다. 만에 하나 경제가 고꾸라지면 우리도 예외가 될 수 없습니다."(한국은행 고위 관계자)

가계부채는 우리 경제를 한순간에 무너뜨릴 수 있는 치명적인 복병이다. 불행인지 다행인지 우리 경제는 글로벌 금융위기라는 파고를 선진국에 비해 상대적으로 빨리 벗어나면서 가계부채 문제가 아직 수면위로 떠오르지 않았다.

하지만 물 위로 떠오르려는 물체를 언제까지나 힘으로 억누를 수는 없는 법. 어떤 요인이든 우리 경제에 이상신호가 발생하면 가계부채 문제가 일순간에 터지면서 나라 전체가 휘청거릴 수 있다는 경고음이 곳곳에서 나오고 있다. 근근히 생명을 유지하던 중환자가 작은 감기에만 걸려도 잠복해있던 치명적인 병이 온 몸으로 도지면서 사망에 이르는 것과 같이 이치다.

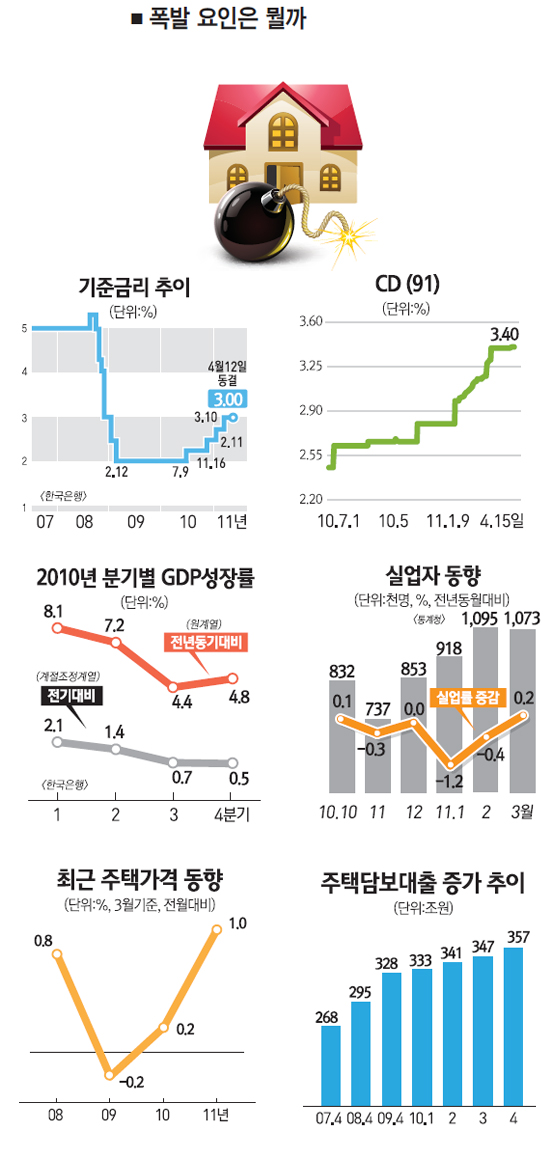

◇불확실성의 시대…성장률 낮아지면 가계부채 폭발=가계부채와 관련해 정부가 가장 우려하는 부분은 무엇보다 성장률 둔화다. 우리 경제는 지난 2009년 말부터 본격적인 경제회복기에 들어가면서 지난해 6%가 넘는 고성장을 달성했다. 비록 2009년 제로성장에 따른 기저효과 탓이 크기는 했지만 가계부채 문제를 잠재우는 데 적지 않은 역할을 했다. 정부와 경제전문가들은 올해 우리 경제가 최소 4% 이상의 성장세를 유지할 것으로 내다보고 있다.

하지만 성장을 깎아먹을 지뢰는 곳곳에 널려 있다. 중동 지역 정정불안에 따른 국제유가 급등, 유로존 재정위기, 일본 대지진의 여파가 어느 한순간 폭발할 경우 세계경제는 글로벌 금융위기 못지 않은 고통을 또다시 겪을 수 있다. 이는 대외의존도가 높은 우리 경제에 치명타로 작용할 수 있다. 문제는 우리 경제의 성장동력이 떨어지면 고용감소로 이어져 가계의 채무상환능력이 감소할 수 있다는 점이다. 이는 금융권의 대출회수율 하락→채무상환 압박 가중→가계부실 확대라는 악순환을 초래할 수 있다. 대표적인 예가 서브프라임 모기지 사태로 홍역을 치른 미국이다. 미국은 2008년 하반기 리먼브러더스 파산 이후 대규모 구조조정을 거치는 과정에서 고용률이 급격히 떨어졌고 과도한 금융부채를 견디지 못한 실업자들이 보유 주택을 대거 내다 팔아 부동산 가격이 급락하면서 금융회사 부실이 걷잡을 수 없이 악화되는 최악의 상황을 맞았다.

정부가 치솟는 물가를 잡겠다며 온갖 정책수단을 총동원하면서도 고성장이라는 미련을 버리지 못하는 것은 가계부채라는 시한폭탄을 우려해서다.

◇부동산시장도 가계부채 뇌관=경제 상황과 별도로 부동산 경기 회복의 불씨가 꺼질 경우에도 가계부채 문제가 폭발할 수 있다. 정부가 총부채상환비율(DTI)규제 부활과 취득ㆍ등록세 인하, 분양가 상한제 폐지라는 모순적 정책을 들고 나온 것도 이런 고민의 산물로 볼 수 있다. 주택가격 하락(주택담보가치 하락)이 가계의 부채 상환 압박으로 이어져 가계부실이 심화되는 최악의 상황을 방지하기 위한 것이다. 실제 금융권 주택담보대출(은행+비은행) 규모는 2008년 1ㆍ4분기 272조4,000억여원에서 지난해 말 357조6,000억여원으로 증가하는 추세를 이어가고 있다. 전체 가계대출에서 차지하는 비중도 2006년 50%초반에서 지난해 말 60%로 급등한 상태다.

◇가계부채 덫에 빠진 금리정상화=물가 불안을 억제하기 위한 금리인상도 가계부채 문제를 심화시킬 요인으로 꼽힌다. 특히 우리나라는 가계대출의 대부분이 변동금리 대출이어서 더욱 심각한 상황이다. 삼성경제연구소는 대출금리가 2%포인트 오를 경우 가계의 이자부담이 분기당 4조5,000억원 늘어날 것으로 전망하기도 했다.

정부와 한은은 "경제 전체적으로 볼 때 고소득층이 가계부채를 많이 부담하고 있어 금리인상에 따른 부담이 적다"는 입장이지만 금리인상에 따른 부담은 저소득층와 고연령층에 치명적이다. 현대경제연구원에 따르면 소득 1분위(소득 하위 20%) 부채보유가구 가운데 가처분 소득 대비 금융부채 비율이 2배가 넘는 가구는 41.6%, 4배 이상은 27.9%에 이른다. 이들 계층은 쉽게 유동화가 가능한 금융자산의 보유 비율도 상대적으로 적어 금리인상에 취약한 것으로 평가된다. 또 소득이 없는 고연령층의 경우에도 가처분소득 대비 금융부채 비율이 2배 이상인 가구가 30.2%, 4개 넘는 가구가 19.9%에 달한다.

물론 금리인상은 이자소득을 늘리는 긍정적인 효과도 있다. 하지만 경제전체적으로 볼 때 금리인상으로 가처분소득이 감소될 것으로 예상되는 순금융부채 보유 가구가 전체 부채보유 가구의 52.4%로 절반을 넘어 금리인상에 따른 부작용이 더 큰 실정이다.