|

지친 현대인에게 짐을 싸서 훌쩍 떠나는 해외 여행은 가뭄에 단비와 같다. 특히 직장인들에게 여행은 과중한 업무와 복잡한 인간관계로 인한 스트레스를 훌훌 털어버리고 빨간불이 들어온 생체 에너지 창고를 신선한 기운으로 채울 수 있는 절호의 찬스다.

그러나 일상을 벗어나 잠시 쉬었다 오는 여행이 아니라 그곳에서 살아야 한다면 이야기는 달라진다. 어린시절부터 키워온 달콤한 결혼생활에 대한 로망이 결혼식과 함께 사라지듯이 다른 나라의 일상에 대한 환상은 현지에 도착해서 그리 오래지 않아 복잡한 문제에 부딪치면서 깨지게 된다. 집을 구하고 은행 계좌를 만들고, 각종 세금을 내고, 아이들 학교를 알아보느라 혼줄이 난다. 언어 핸디캡은 물론 보이지 않는 인종차별까지 겪어야 하니 스트레스는 쌓이게 마련이다.

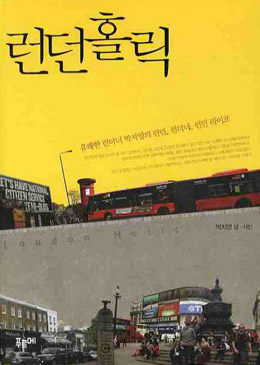

신문사 기자 생활 10년을 접고 남편을 따라 런던의 생활자(런더너ㆍLondoner)가 된 저자는 다인종ㆍ다민족ㆍ다언어가 한데 어우러진 코스모폴리탄의 도시 런던을 좌충우돌하면서 겪은 에피소드를 톡톡튀는 감각적인 문체로 풀어냈다.

저자는 남들이 흔히 상상하는 ‘환상적인 런던’이 될 것 같던 기대는 일주일 만에 깨져버리고 엄연히 존재하는 인종차별과 모순에 빠져버린 사회정책을 마주하게 된다.

책의 제목처럼 저자는 런더너가 되면서 런던에 푹 빠진 자신을 발견하게 된다. 책은 문화의 다양성 속에서 소박함과 실용성 그리고 약자에 대한 배려가 하나의 코드로 자리잡고 있는 성숙한 런던 사회의 모습을 통해 런던의 진정한 매력을 전한다.

저자는 남의 눈에 띄는 걸 극도로 싫어하며 차를 마시고 정원을 가꾸는 등 소박한 데서 행복을 찾는 평범한 영국의 소시민들을 통해 런던의 일상을 들여다본다. 또 재규어, 레인지 로버 등 영국의 대표적인 자동차들이 해외에 팔려나갈 정도로 쇠퇴하고 있는 경제의 현실을 조망하고 살인적인 물가와 엄청난 세금으로 악명높은 런던의 살림살이를 짚어낸다.

느린듯 천천히 그러나 한걸음씩 철저하게 진화하고 있는 영국의 모습을 통해 저자는 “자율성과 이성의 두바퀴로 굴러가는 수레 바퀴속에서 선진국의 진면모를 봤다”고 말한다. 런던을 스치듯 지나가는 짧은 여행길에 필요한 각종 팁이 아니라 그 나라 사람들의 살림살이가 우리와 어떻게 다른지 그리고 또 어떤 점이 비슷한지가 궁금하다면 일독을 권한다.