누적적자 5,000억 천덕꾸러기 신세<BR>채널선정 특혜의혹등잇단 스캔들에 이미지 실추<BR>지상파 재전송 문제 못풀어 초기 가입자 유치 차질<BR>"IPTV 도입앞두고 콘텐츠정책등 반면교사 삼아야"

IPTV(인터넷TV)라는 또다른 뉴미디어의 국내도입을 앞두고 ‘스카이라이프 탄생 5주년’이 각별한 주목을 받고 있다.

‘디지털 방송시대’를 열었던 위성방송 스카이라이프가 오는 3월 1일로 개국 5주년을 맞는다. 첫 전파를 쏠때만 해도 지상파, 케이블에 이어 21세기형 제3세대 방송매체로 주목 받았다. 하지만 현재는 안팎의 어려움을 제대로 극복하지 못한 천덕꾸러기 신세라는 평가를 면치 못하고 있다. IPTV의 반면교사로 활용해야 된다는 목소리가 나오는 것도 이 때문이다.

◇고난의 5년, 빛바랜 영광=개국 전부터 스카이라이프를 둘러싼 상황은 고난의 연속이었다. 95년 무궁화위성 발사를 계기로 위성방송 사업이 구체화됐지만 대기업, 지상파 방송사 참여 여부를 둘러싼 진통을 겪으며 5년 여를 허송세월한 끝에 2000년에야 겨우 사업자 선정이 이뤄졌다.

2002년 3월 1일 첫 전파을 쐈지만 개국 5개월만에 강현두 초대 사장이 물러나며 경영 난맥상을 노출시켰다. 이후 가입자 무단 유치, 스톡옵션 파문, 채널선정 특혜 의혹, e-메일 불법 감청, 대주주간 갈등 등 조직에서 불거질 수 있는 모든 스캔들이 잇따라 터지며 이미지를 추락시켰다.

주변 여건도 녹록치 않았다. 개국 후 2년 넘게 MBC, SBS와 지상파 재전송 문제를 풀지 못한 건 초기 가입자 유치에 가장 큰 걸림돌이었다. 우여곡절 끝에 지상파 재전송(2005년 2월)이 이뤄진 후에는 주요 콘텐츠 공급사인 온미디어와 CJ미디어가 돌연 인기채널을 철수시키며 마찰을 빚었다.

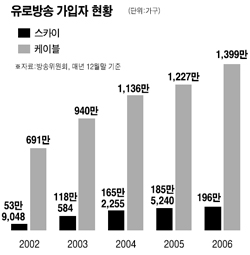

당연히 성적표도 초라하다. 지난해 긴축 경영 노력으로 창사 이래 첫 흑자(30억원)을 기록했지만 사업 개시 후 쌓인 5,000여억원의 누적적자를 해소할 길은 여전히 요원하다. 지난해 순증 가입자는 11만명에 불과하고, 당초 2004년 목표였던 200만 가입자 확보는 2년을 넘겨 올해나 달성될 것으로 보인다. 황 근 선문대 신문방송학과 교수는 “새 미디어에 대한 환상에만 빠진 나머지 정부나 사업자 모두 시장을 파고 들 수 있는 정책과 마케팅에 대해 고민하지 않았다”고 평가했다.

◇대수술로 개척해야 될 미래=스카이라이프의 초기 위기가 방만한 경영에서 비롯됐다면 지난 2~3년간 계속된 어려움은 콘텐츠 경쟁력의 약화라는 근본적 문제에서 출발한다.

현재 스카이라이프로 볼 수 있는 채널은 100여개 안팎. 양적으로야 80여개 채널을 제공하는 케이블TV보다 많지만 온미디어의 투니버스, 온게임넷, CJ미디어의 Mnet, 홈CGV 등 주요 핵심 채널은 스카이라이프에서는 볼 수 없다. 그나마 위성 전용 채널들도 해외 합작 채널이거나 군소 채널들이어서 시청자들의 눈길을 사로잡기 힘들다. HD급 수상기 보급이 본격화됐지만 스카이라이프에서는 지상파 프로그램도 HD로 볼 수 없다. 위성방송의 콘텐츠 정책 전반에 대한 근본적인 처방이 필요하다는 지적이 나오는 배경이다.

1대주주인 KT의 향후 행보는 스카이라이프의 진로를 뒤흔들 사안이다. IPTV를 미래 주력사업으로 추진중인 KT로서는 위성방송인 스카이라이프를 어떻게 활용할 지에 대해 새로운 고민이 필요한 시점. 케이블과 위성이 그랬듯, 위성방송과 IPTV 역시 시청자 입장에선 차별성을 느끼기 어려운 서비스다. 특히 스카이라이프가 내세워 온 ‘프리미엄 다채널 방송’은 IPTV와 많은 부분 겹친다는 게 전문가들의 지적이다.

결국 스카이라이프가 KT에게 ‘계륵’으로 전락되는 것 아니냐는 분석이 나온다. 방송계의 한 관계자는 “KT가 위성에서 쌓은 방송노하우를 IPTV에 접목시킬 수 있을 것”이라면서도 “KT의 과거 행보를 감안하면 위성방송에 대한 추가투자 없이 그냥 방치할 가능성도 배제할 수 없다”고 내다봤다.

변동현 서강대 영상대학원 교수는 “신중하고 전문적인 검토 없이 정치적 이해관계에 따라 매체정책이 짜여지다 보니 새 매체를 도입할 때마다 이런 문제들이 불거지고 있다”며 “IPTV 도입과정에서도 스카이라이프를 깊이 연구해볼 필요가 있다”고 말했다. 과대평가된 장밋빛 전망이 결코 현실을 보장해 주지 못한다는 ‘값비싼 교훈’을 스카이라이프는 지난 5년간 증명했다는 것이다.