대학-출연硏 통합 잇단 무산, 그 이유는?<br>KAIST-한국생명공학硏 통합 생명硏 연구원들 반발로 무산 해양과기원 설립도 지지부진<br>교수 정년 65세·연구원 61세 연봉도 교수가 더 많이 받아<br>대학-출연硏 통합하려면 연봉 등 처우부터 해결돼야

완벽한 데자뷰(dejavu)다. 2008년 4월 서남표 한국과학기술원(KAIST) 총장은 한국생명공학연구원(생명연)을 방문해 양기관 통합을 전격 제안했다. 미래 성장동력으로 바이오를 지목, 통합을 통해 외형을 키워야 한다는 명분을 내세웠으나 사실상 생명연을 흡수하겠다는 선언이나 다름없었다.

양 기관의 통합 논의에 대해 "개입하지 않고 자율에 맡기겠다"던 교육과학기술부는 생명연이 미온적인 태도를 보이자 적극 중재에 나섰다. 내심 통합을 바랐던 교과부는 '바이오메디컬 융합연구센터'를 공동으로 설치하자는 생명연 협력안 보다 'KAIST 한국생명공학연구원'으로 개편하자는 KAIST의 통합안을 지지했다. 그러나 생명연 연구원들의 완강한 저항에 부딪혀 통합은 없던 일이 됐다.

3년이 지난 올해 교과부는 다시 두 기관의 통폐합을 추진했다. 이주호 교과부장관이 직접 양 기관의 통합 논의를 주도했다. 교과부는 대학과 출연연간 단절로 학연 협력이 미약한 상태에서 생명연과 KAIST를 통합, 융합 시너지 효과를 낸다는 계획이었으나 결과는 역시 마찬가지. 생명연 연구원들이 당사자의 의견이 배제된 통합 추진은 있을 수 없다며 반발하자 교과부는 "스스로 효율을 높일 수 있는 방안을 찾아보라"며 한발 물러섰다. 출연연의 한 관계자는 "정부가 과학계와 소통하지 않고 일방적으로 정책을 추진하면서 예견됐던 결과"라며 "3년 전이나 지금이나 출연연을 대하는 정부의 인식과 정책 추진 방식이 달라진게 없는 것 같다"고 꼬집었다.

◇설명회 한 차례 갖고 해양과기원 설립 추진=정부가 연구현장과의 소통을 도외시한채 통폐합을 추진한 사례는 이번만이 아니다. 교과부는 한국해양연구원(해양연)과 한국해양대학교(해양대), 한국해양수산개발원(해양수산개발원)을 통합, 한국해양과학기술원(해양과기원ㆍKIOST)를 설립하는 방안도 추진했다가 당사자들의 반발에 밀려 철회했다. 결국 해양대와 해양수산개발원은 현재 그대로 두고 해양연만 해양과기원으로 확대 개편하되 해양대와 해양과기원 간 상호 겸직을 허용하는 선에서 논의를 마무리했다. 해양과기원 설립 추진 과정에서도 교과부는 현장과 소통에 지나치게 소극적이었다. 지난 8월말 해양연에서 한 차례 설명회를 열었던 게 고작이다. 해양연의 한 연구원은 "40년이 넘는 역사를 지닌 연구기관의 지배구조와 운영체계를 바꾸는 일을 이렇게 졸속으로 처리해도 되느냐"며 분통을 터뜨렸다.

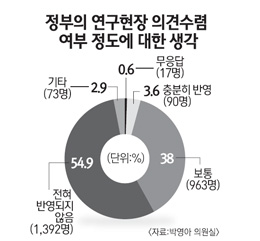

정부와 출연연간 소통 결여 문제가 개선되지 않으면서 연구원들 사이에서 정부에 대한 불신감이 팽배해 있는 상태다. 국회 교육과학기술위원회 박영아 한나라당 의원이 지난 8월 교과부 산하 기초기술연구회 소속 13개 출연연 직원을 대상으로 실시한 설문조사에서 '정부가 그동안 과학기술 정책을 추진하면서 연구현장과 소통하면서 충분히 의견수렴을 하고 있다고 생각하느냐'는 질문에 '전혀 반영되지 않는다'는 응답이 54.9%에 달한 반면 '충분히 반영된다'는 응답은 3.6%에 불과했다.

정권이 바뀔 때마다 출연연을 개혁 대상으로 삼아 지배구조(거버넌스)를 흔들고 무능한 집단으로 매도하는데 대해 불안감과 불만도 높다. 손광희 생명연 연구발전협의회장은 "정부는 출연연이 대학과 차별화하지 못한다고 비판하지만 사실 대학이 출연연과의 차별화에 실패한 것"이라며 "출연연이 먼저 한 연구를 대학이 따라하는 경우가 많다"고 지적했다.

과학계의 한 관계자는 "연구 효율성을 높이기 위해 출연연과 대학 간 경쟁을 붙이는 것은 좋지만 단순히 단기 성과만을 바라보고 두 기관을 통폐합하려는 것은 근시안적 사고"라고 비판했다.

◇대학-출연연 통합하려면 정년ㆍ연봉 등 지위 동등해야=출연연들은 학연 협력을 강화해 연구 효율성을 높여야 한다는 지적에 동의하지만 반드시 통폐합이 될 필요는 없다는 입장이다. 출연연과 대학 간 협력을 가로막는 칸막이를 제거하고 공동연구를 통한 융합 시너지를 강화하는 것이 우선돼야한다는 것이다.

미국, 일본, 독일 등 과학기술 선진국들도 대학과 연구기관을 통합하기 것 보다는 각 기관들을 독립시켜 놓고 경쟁시키는 체제로 가고 있다. 일례로 미국의 세계적인 해양연구기관인 우즈홀 해양연구소의 경우 지리적으로 가까운 매사추세츠공대(MIT)와 공동박사학위 과정을 운영하는 등 긴밀한 협력관계를 유지하면서 독자적인 경쟁력을 확보하고 있다.

여건만 조성된다면 대학과 연구소가 합쳐 더 큰 성과를 낼 수도 있다. 외국에도 대학과 연구소가 서로간의 필요에 의해 통합한 사례가 있다. 독일의 카를스루에공대가 대표적이다. 이질적인 문화와 운영체계를 가진 두 기관이 통합하기 위해서는 서로 조건이 맞아야 한다. 무엇보다 정년이나 연봉체계 등을 처우 문제가 중요하다.

우리나라의 경우 대학 교수의 정년은 65세, 연구원은 61세다. 물론 연봉도 대학 교수가 더 많이 받는다. 연금도 비교가 불가능할 정도로 연구원들이 열악하다. 이는 출연연구기관 연구원들이 기회만 되면 대학으로 자리를 옮기는 이유이기도 하다. 이런 구조에서 두 기관의 통합할 경우 상대적 주도권을 대학이 쥘 수 밖에 없다. 1980년대에 한국과학기술연구원(KIST)와 한국과학원(KAIS)이 KAIST로 통합됐다 다시 분리된 것도 이런 이유 때문이다.

김철구 연세대 물리학과 교수는 "국내 대학과 연구기관이 지금과 같은 정년과 연봉체계에서 통합하면 대학 교수는 1등 구성원이고 연구원은 2등 구성원일 수 밖에 없다"면서 "이러한 문제 해결 없이 막연한 시너지만을 내세우며 통합할 경우 불협화음만 나고 효과도 거두기 어렵다"라고 말했다.