거래·청약 실종, 업계 자금줄은 말라붙고…<br>미분양 쌓이며 대형 건설사까지 경영 압박<br>집값안정 해치지 않는 선에서 시장정상화 절실

부동산시장 '3無시대' 도래

거래·청약 실종, 업계 자금줄은 말라붙고…미분양 쌓이며 대형 건설사까지 경영 압박집값안정 해치지 않는 선에서 시장정상화 절실

정두환 기자 dhchung@sed.co.kr

#1. 고양 화정지구 아파트에 사는 정모(39)씨는 1년이 넘도록 매달 60만원 가까운 대출이자가 통장에서 꼬박꼬박 나가고 있다. 부모님을 모시게 되면서 서울 옥수동에 지난해 초 새 집을 마련했지만 살던 집이 팔리지 않아 은행에서 1억원을 대출, 잔금을 치렀기 때문이다.

정씨가 더욱 걱정되는 것은 살던 집의 양도세 문제다. 새 집을 취득한 지 1년 이내에 기존 주택을 처분하지 못하면 2주택자 양도세 중과세 대상이 되기 때문이다.

정씨는 “가격을 낮춰봤지만 아예 집을 보겠다는 사람이 없다”며 “2주택 문제를 해결하기 위해 자산관리공사에 매각처분을 의뢰하는 것을 고려 중”이라고 말했다.

#2. 2년 전부터 지방에서 아파트 사업을 추진해오던 한 시행사 사장은 요즘 사실상 사업에서 손을 놓았다. 그동안 시공사를 찾기 위해 백방으로 뛰어다녀봤지만 돌아온 대답은 모두 ‘노(No)’였다.

“한 건설사는 사업제안서 표지만 보더니 그냥 돌아가라고 하더군요. 지방은 아예 사업을 안 하기로 했다는 겁니다. 이제는 더 뛰어다닐 힘도 없습니다.”

부동산시장이 실종됐다. 아파트 매매 거래가 1년 넘도록 자취를 감추고 신규분양시장의 청약이 사라졌다. 여기에 쌓이는 미분양으로 주택업계의 자금이 말라가는 등 줄도산 우려가 가시화하고 있다. 부동산 시장의 3무(無) 시대가 도래한 것이다.

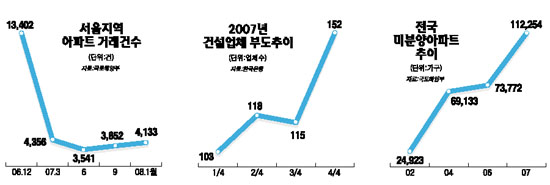

국토해양부에 따르면 지난 2006년 12월 6만4,250건을 기점으로 이후 전국의 아파트 거래건수는 절반 수준으로 뚝 떨어졌다. 지난해 4ㆍ4분기에 잠시 월평균 거래건수가 4만건을 넘은 것을 제외하곤 내내 3만7,000건을 넘은 달이 없다. 서울의 경우 사정이 더욱 심각하다. 2006년 12월 1만3,000건이었던 아파트 거래가 올 1월 말에는 4,100건으로 3분의1 수준으로 급감했다.

서울 대치동 A공인의 한 관계자는 “이명박 대통령 당선 이후 거래가 살아날 것이라는 기대감조차 지금은 없다”며 “사무실 유지비도 벌지 못하는 달이 많다”고 말했다.

신규분양시장 역시 분양가상한제를 피하기 위한 밀어내기 분양은 계속되고 있지만 정작 청약자들은 움직이지 않고 있다. 올 들어 신규 분양된 아파트 가운데 청약률 ‘0’ 단지가 4,000가구에 육박할 정도다. 서울ㆍ수도권의 요지가 아니고서는 업체들이 아예 미분양을 기정사실화하고 분양전략을 세우는 분위기다.

정부 공식통계만으로도 11만가구가 넘는 미분양 아파트가 주인을 찾지 못하고 업체들이 미분양 물량을 축소 신고한다는 점을 고려하면 실질 미분양 아파트는 20만가구를 훌쩍 넘길 것으로 추산된다.

여기에 기존 집을 팔지 못해 입주하지 못한 채 비어 있는 집이 속출하면서 주택건설 업계의 자금난도 가중되고 있다.

실제로 업계와 금융권에 따르면 지난해 4ㆍ4분기 부도 건설업체 수는 152개사에 달한다. 1~3분기 동안 분기별로 103~118개사였던 것과 비교하면 50% 가까운 부도 증가율을 보이고 있는 셈이다. 이 과정에서 우정건설ㆍ㈜신일 등 나름대로 이름있는 주택 업체들이 자금난을 이기지 못하고 쓰러졌다.

부도와는 무관하지만 대형 건설사 역시 미분양 적체가 경영을 압박하고 있다. 내로라 하는 대형 업체들까지 잇따라 미분양에 따른 자금부담으로 회사채를 발행하고 나선 것.

대한건설협회의 한 관계자는 “주택건설 업체 부도는 업체별로 수십개에 달하는 협력업체의 줄도산으로 이어질 수밖에 없다”며 “집값 안정을 해치지 않는 범위 내에서 시장 기능을 정상화할 수 있는 대책이 마련돼야 할 것”이라고 지적했다.

• [MB정부 부동산정책 성공하려면] 지속적 주택공급 필요