|

|

노무현 정부는 각 부처에 대해 개인별·부서별로 혁신점수를 매겼다. 높은 점수를 받기 위해 공직사회에는 때아닌 혁신 관련 학습동아리 열풍마저 불었다. 지금은 고위공직자가 된 A씨는 "혁신에 노이로제가 걸릴 정도였다"고 당시를 회고했다. 10년이 지난 2014년. 관료사회는 이제 '규제개혁'의 바람이 불고 있다. 대통령이 직접 주재한 규제개혁 끝장토론을 계기로 부처는 경쟁적으로 '암덩어리(규제)'를 찾아 나섰다. 고위관료 B씨는 "대통령이 의지를 갖고 있는 만큼 평가가 뒤따르는 것은 당연하다. 평가를 받는 장·차관이 안을 가져오라고 몰아치는데 있는 것 없는 것 모두 꺼내서 검토하고 있다"고 하소연했다.

관료사회는 정권의 손과 발이다. 대통령이 어젠다를 설정하면 불도저처럼 밀어붙인다. 문제는 그 과정에서 앞뒤를 잴 겨를이 없다는 것이다. B씨는 "과거에는 사무관이나 과장을 중심으로 무리한 정책을 추진하라는 지시가 내려오면 반발하는 문화가 있었다"면서 "현재는 꿈도 못 꾼다"고 말했다. A씨 역시 비슷하다. 그는 "점심이나 저녁 식사 자리에서도 가슴을 터놓고 말을 못한다. 며칠 뒤 기관에서 '그런 이야기를 한 적이 있느냐'고 바로 연락이 온다고 한다"고 말했다. 관료들이 입을 다물어버린 이유다.

그 결과 관료들은 자연스럽게 5년마다 영혼에 정권 코드와 맞는 색을 입히고 있다. 이 때문에 핵심정책들은 5년 만에 폐기되거나 언제 그랬냐는 듯 반대의 측면에서 추진되는 일도 비일비재하다. 경제관료 출신의 여당의원은 "정권의 코드에 맞지 않는 관료들은 고위직에 '절대' 오를 수 없는데 소신을 지키는 관료가 몇이나 되겠느냐"면서 "관료들이 팔색조가 될 수밖에 없는 게 현실"이라고 말했다.

◇영혼을 팔도록 하는 정권, 영혼을 바꾸는 관료=정권은 의도했든 의도하지 않았든 '자리'를 매개로 관료들에게 영혼을 바꿀 것을 종용한다. 정부의 조직개편과 직제개편은 관료들을 흔들어 공직사회를 장악하는 핵심 수단이다.

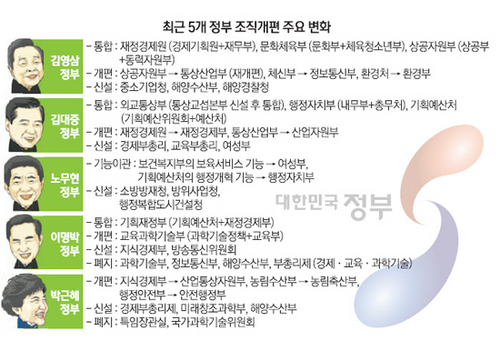

그래서인지 역대 정권은 한번도 거르지 않고 정부조직을 개편했다. 일본이 태평양전쟁 직후 개편한 행정조직의 틀을 2001년 개편한 뒤 거의 변화 없이 유지하고 미국이 9·11 테러 이후 22개의 관련 기구를 국토안보부로 묶는 것과는 대조적이다.

1948년 11부4처3위원회로 출발했던 정부조직은 9번의 대통령을 배출하는 동안 9번 바뀌었다. 명분은 같았다. 시대의 환경 변화에 유연하게 대응할 정부조직을 만들자는 것이다. 그러나 속내는 다르다. 이전 정권이 강조한 어젠다를 소멸하고 현재 정권의 입맛에 맞는 조직을 둬 '실적'을 만들겠다는 목적이 강했다. 나라 안팎의 혼란은 5년 단위로 반복됐다. 집을 잃은 관료들은 유독 방황했다. 개편 과정에서 '코드가 맞지 않은 관료'들은 외곽으로 밀려나고는 했기 때문이다. 가장 많은 부침을 겪었던 게 현재의 산업통상자원부다. 김영삼 정부 때 상공자원부에서 통상산업부로 바뀌더니 김대중 정부 때는 통상이 분리돼 산업자원부가 된다. 이명박 정부에 와서는 지식경제부라는, 이름만 들어서는 알 수 없는 '정체불명'의 부처로 바뀌더니 박근혜 정부 때는 통상기능이 다시 이관돼 현재의 산업통상자원부로 재편됐다. 해양수산부는 신설과 폐지가 반복됐고 과학기술 역시 개편과 폐지, 신설 등의 전철을 밟는다.

홍성걸 국민대 행정학과 교수는 "5년마다 정부조직이 바뀌면서 공무원들 역시 5년마다 자리는 물론 업무와 기능을 유지하기 위해 전방위 노력을 기울일 수밖에 없다"면서 "막대한 비용과 혼란이 반복되는 꼴"이라고 말했다.

◇정책 일관성-책임-신뢰가 없는 '3무(無)' 초래=관료들이 정권 코드 맞추기에 익숙해지면서 나타나는 문제는 많다. 잦은 조직과 직제 개편 등으로 관료들의 전문성은 급격히 떨어졌다. 화려한 페이퍼워크(문서작업)와 언변으로 전문성을 치장해 문제를 키웠다.

정책의 일관성도 현저하게 떨어졌다. 5년 단위로 대못을 박았다 빼는 게 반복되는 부동산정책은 시장은 물론 국가경제를 혼란의 도가니로 몰아넣었다. 에너지정책 역시 마찬가지. 이명박 정부 때 에너지공기업 등은 경쟁적으로 해외자원 개발에 앞장섰다. 할당된 신재생에너지 목표비율을 맞추기 위해 태양광부터 풍력 등을 앞다퉈 개발했다. 5년이 지난 뒤 그들은 감사원의 감사에서 최하점의 점수를 받았다. 그런 뒤 확보한 해외광구를 경쟁적으로 팔고 있다.

청와대의 눈치만 보다 보니 책임행정도 없다. 정부의 한 관료는 "장관은 청와대의 눈치를 보고 국실장은 장관의 지시만을 기다릴 뿐 알아서 미리 하는 것은 없다"고 말했다. 행정면책을 강조해도 굳어버린 관행은 쉽게 깨지기 힘들 것이라는 게 관가의 분석이다. 정책의 신뢰 역시 낮다. 5년 단위로 정책의 앞뒤가 바뀐 데 따른 결과다. 심지어 정권의 눈치를 보느라 올해도 부동산정책은 물론 연말정산환급제도 등은 갈팡질팡했다. 국책연구소의 연구위원은 "관료들의 영혼을 지배하려고 하지 말고 그들이 쉽게 직언을 할 수 있도록 하는 문화가 절실하다"면서 "세종시 문제나 대운하 강행에 따른 비용 등도 막을 수 있었을 것"이라고 말했다./특별취재팀