|

가임 교수, 개구리 공중부양 실험 '괴짜 과학자상'

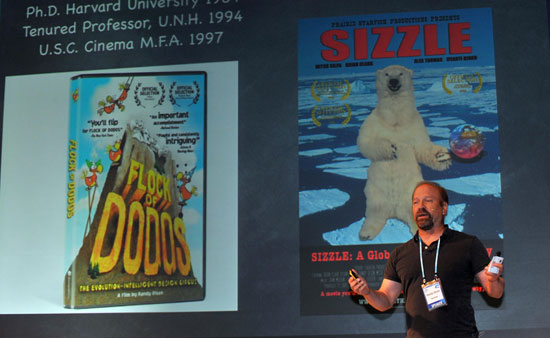

올슨은 정년 보장 교수직 떠나 영화 제작자 변신

시모무라 교수 "힘든일도 꾸준히 노력을" 충고도

이번 ‘서울포럼 2011’에 참여한 해외 석학 가운데 지난해 노벨물리학상 수상자인 안드레 가임 영국 맨체스터대 교수는 사실 지난 2000년에 반자성(反磁性)을 이용한 개구리 공중부양 실험으로 ‘괴짜 과학자 상’으로 불리는 이그노벨상을 수상했던 인물이다. 그에게 노벨물리학상을 안겨준 것은 흑연에서 추출한 꿈의 신소재 ‘그래핀’이었지만, 이를 추출하게 된 과정은 사실 개구리 공중부양 실험처럼 엉뚱한 것이었다. 그래핀이 겹겹이 쌓여 있는 흑연에서 그래핀만 따로 추출해낸 것은 첨단 실험도구가 아니고 누구나 집에 하나씩은 가지고 있는 ‘스카치 테이프’였다. 서울포럼 2011에 참석한 세계적인 석학들은 한국의 젊은이들에게도 가임 교수처럼 발상을 전환하고 가끔은 대세를 거스르는 ‘청개구리’가 될 것을 주문했다. 가임 교수는 “과학자가 하라는 일은 물론 해야 하지만 때로는 다른 방향으로 가 보고 눈을 돌려봐야 과학을 연구하는 생활이 흥미로워질 것”이라고 말했다. 국내 석학 가운데 김용민 포스텍 총장도 젊은이들에게 ‘역발상’의 중요성을 강조했다. 김 총장은 “만약 경험 있는 사람들이 ‘노(no)’라고 말한다면 아마도 90%는 그쪽이 맞겠지만 나머지 10%에 사실 기회가 있다”며 “젊은이들이 그 10%를 파고 드는 노력을 한다면 개척자ㆍ혁신가가 되는 것”이라고 말했다. 가끔 강의 흐름을 거슬러 올라가는 연어가 되라는 주문이었다. 서울포럼에서 유머러스한 강연으로 인기를 끌었던 랜디 올슨 영화제작자는 살아온 과정 자체가 청개구리 같은 삶이었다. 하버드대에서 찰스 다윈 이래 가장 유명한 진화생물학자로 평가 받았던 스티븐 제이 굴드 교수(2002년 작고)의 촉망 받는 제자였다가 뉴햄프셔대 해양생물학 교수로 정년 보장(테뉴어)까지 받았지만 나이 서른 여덟에 교수직을 내던지고 영화제작자로 변신했다. 그는 이번 포럼에서 “과학도 이제 대중의 흥미를 유발해야 한다”고 강조했다. 이번 서울포럼에서는 이처럼 젊은이들의 도전정신을 자극하는 석학들의 발언이 주를 이뤘지만 요즘 세태를 꾸짖는 따끔한 지적도 있었다. 시모무라 오사무 미국 해양생물학연구소 석좌교수는 자신이 과학자의 길을 걷게 된 계기를 소개하며 “요즘 젊은이들은 편한 일만 하고 싶어하는데 어려운 난관일수록 이를 해결했을 때 얻는 즐거움과 자신감은 훨씬 커진다”고 강조했다. 자신이 32년의 연구 끝에 해파리로부터 녹색형광단백질(GFP)을 추출하는 데 성공했듯이 꾸준한 노력과 성실하고 낮은 자세가 중요하다는 것이다. 석학들은 진학 문제로 고민하는 과학 꿈나무들에게도 “좋은 대학에 가는 것이 무조건 훌륭한 연구로 이어지는 것은 아니다”라며 우리 사회의 과도한 학벌주의를 경계했다. 가임 교수는 “러시아에서 태어난 독일인이라는 이유로 원하던 대학의 입학을 거부당하고 취업에서도 차별대우를 받았지만 어떤 것도 과학자의 꿈을 꺾지는 못했다”고 말했다. 시모무라 교수는 “세계 최고의 대학을 나오지 않아도 얼마든지 위대한 과학자가 될 수 있다”며 “전쟁의 폐허 속에서 세계에서 가장 열악한 대학을 졸업하고 노벨상을 수상한 본인이 그 증거”라고 말했다. @sed.co,kr