|

|

|

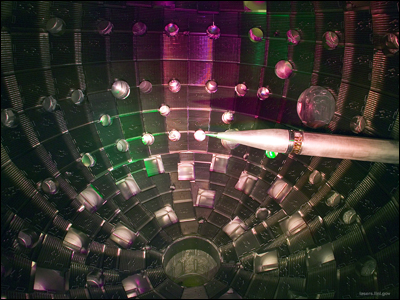

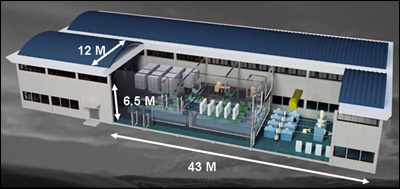

지난 7월 국가핵융합연구소에서 첫 플라즈마 발생에 성공한 후 핵융합에 대한 관심이 높아지는 가운데 또 다른 핵융합 방식인 레이저 핵융합에 대한 국내 연구의 필요성이 제기되고 있다. 한국원자력연구원은 7월 중순 1kJ(킬로주울)의 광자에너지를 발생시킬 수 있는 고에너지 레이저 시설을 구축했다. 고에너지 밀도 플라즈마 과학연구 시설이지만 내용적으로는 레이저 핵융합 연구를 할 수 있다. 그러나 현재 연간 3억원 규모의 기초연구 예산만 배정돼 본격적인 레이저 핵융합 연구를 시행하지 못하고 있다. 반면 미국ㆍ프랑스ㆍ일본 등 주요 선진국들은 우리나라 국가핵융합연구소가 운영 중인 '차세대 초전도 핵융합 장치(KSTAR)'나 다자 간 공동연구인 '국제 핵융합실험로(ITER)'와 같은 토카막 방식과 함께 고에너지 레이저를 이용한 핵융합 연구를 병행하고 있다. 엄청난 전기가 소모되는 고출력 레이저 연구의 단점을 개선, 소규모 레이저로 핵융합을 일으키는 고속점화(Fast Ignition) 기술 연구가 빠르게 진전되고 있기 때문이다. 토카막 방식의 핵융합 연구에만 매달려 연구개발 리스크를 분산시키지 못하고 있는 우리나라와 대조적인 모습이다. ◇레이저 핵융합이란=태양이 에너지를 발생시키는 원리와 같은 핵융합은 플라즈마 상태의 원자핵을 융합시킨 뒤 남게 되는 중성자를 이용해 에너지를 얻는 기술이다. 우라늄의 원자핵를 분열시켜 남게 되는 중성자를 에너지로 이용하는 원자력발전과 정반대 방식이다. 현재 연구실 차원에서 핵융합을 실현하는 대표적인 기술로는 토카막(자기밀폐) 방식과 레이저 핵융합(관성밀폐) 방식이 있다. 토카막 방식은 현재 국내에서 연구되는 국가핵융합연구소의 KSTAR와 유럽연합(EU)ㆍ일본ㆍ프랑스ㆍ한국 등이 참여한 ITER 등이 모두 해당된다. 이 방식은 초전도 자석 등의 자기장을 이용해 1억도 안팎의 플라즈마를 가둬두고 이를 통해 지속적인 핵융합이 발생하도록 한다. 반면 레이저 핵융합은 100마이크로미터(㎛ㆍ1㎛=100만분의1m) 크기의 핵융합 연료에 고에너지 레이저를 집중시켜 플라즈마 상태를 만들어내 여기서 방출되는 중성자를 이용, 에너지를 발생시키는 방식이다. 최근에는 핵융합을 일으키기 위해 2MJ(메가주울) 이상의 막대한 레이저 에너지가 필요했던 중심점화(Central Spark) 방식에서 200kJ 이하의 소규모의 레이저 에너지로 핵융합을 일으키는 고속점화(Fast Ignition) 기술이 빠르게 발전하고 있다. ◇선진국의 레이저 핵융합 연구=선진국들은 토카막 방식과 레이저 핵융합 방식 두 가지 연구를 병행하고 있다. 미국은 내년 가동을 목표로 레이저 핵융합 연구시설인 국가점화시설(NIFㆍNational Ignition Facility)을 건설했다. 약 4조원을 투입한 이 연구시설은 직경 10m 크기의 구형 진공용기 내부에서 핵융합연료(㎜크기)에 총 192개의 고에너지 레이저를 집중시켜 핵융합 반응을 얻어낸다. 미국은 1990년대 초반에는 토카막 방식의 ITER 연구를 주도했지만 1999년 ITER를 탈퇴했다가 2003년 주도국이 아닌 단순 연구 참여국으로 재가입했다. 레이저 핵융합 연구에 주력하고 있다는 얘기다. ITER 시설이 건설되는 국가인 프랑스 역시 오는 2011년 완공을 목표로 레이저 핵융합 연구시설인 LMJ(Laser Mega Joule)를 건설 중이다. 레이저 핵융합 분야에 상당한 투자를 해온 일본도 GEKKO 시리즈로 불리는 연구시설을 가동해왔으며 2009년 완공되는 FIREX-1 시설을 이용해 2011년 고속점화를 실현한다는 목표다. 이후 FIREX-2 등의 단계를 거쳐 2025년께 레이저 핵융합을 이용한 전력생산 실증실험을 할 계획이다. 영국은 스페인ㆍ프랑스ㆍ독일 등 유럽 7개국과 공동으로 내년부터 HiPER라는 레이저 핵융합 연구시설을 건설, 고속점화를 실현한다는 계획이다. 중국도 60kJ 규모의 레이저 시설을 구축해 2020년 미국 NIF 수준의 연구시설을 갖출 예정이다. 이처럼 토카막 방식의 핵융합 연구시설인 ITER에 참여하고 있는 국가 대부분이 레이저 핵융합 연구를 병행하고 있지만 우리나라는 토카막 방식의 연구만 하고 있다. ◇국내 핵융합 연구의 현주소=초보 수준의 레이저 핵융합 연구를 위해서는 고에너지 레이저 시설이 필수적이다. 현재 국내에 고에너지 레이저 연구시설을 갖춘 곳은 한국원자력연구원이 거의 유일하다. 광주 고등광기술연구소와 KAIST 등에 레이저 연구시설이 있지만 핵융합 연구를 하기에는 규모가 다소 작은 것으로 알려졌다. 원자력연 양자광학연구실이 보유한 레이저 시설은 일본 오사카대학 GEKKO-4의 연구시설 일부를 넘겨받아 구축된 것으로 250J의 레이저빔 4개를 이용해 1kJ의 레이저를 발생시킬 수 있다. 이 레이저를 지름 1m 크기의 구형 진공용기 내부로 집중시켜 고에너지 밀도 플라즈마 연구를 한다. 이 시설을 독자적으로 구축할 경우 300억원 정도가 들지만 원자력연은 일본장비 일부를 사용해 36억원에 구축했다. 이 시설은 수중에서 레이저를 이용해 금속의 형질을 변화시키는 '레이저 단조', 우주의 초신성 폭발을 소규모로 재현해 우주의 생성 초기 연구 등을 수행할 수 있다.