"코드 부총리 한계 여전" 비판도<br>기업환경개선대책·한미FTA 타결등 현안 해결 돋보여<br>일자리 창출·GDP성장률등 '성적표'는 기대 못미쳐<br>내년 2월까지 재직땐 참여정부 최장수 경제수장 기록

권오규 부총리 겸 재정경제부 장관이 오는 18일 취임 1주년을 맞는다. 권 부총리는 취임 이후 1ㆍ2단계 기업환경개선대책을 내놓고 한미 자유무역협정(FTA) 협상을 마무리 짓는 등 굵직한 현안을 무난히 해결해왔다.

대선을 코앞에 앞둔 현재도 그는 보험업법 개정 등 금융산업 육성을 새로운 화두로 제시하며 쉼 없는 행진을 이어가고 있다.

하지만 권 부총리는 취임 1년을 맞으면서 ‘코드 부총리’의 한계를 여전히 벗어나지 못했다는 지적에서 자유롭지 못하다. 분양원가공개ㆍ이자제한법 등에 대해 반대 입장에서 찬성으로 돌아선 것이 대표적인 예. 이런 가운데 특정 인사를 중요시하는 권 부총리의 인사 스타일에 대해 내부에서 반감도 적지않은 것이 현실이다.

한편 권 부총리가 참여정부 임기 말인 내년 2월까지 재직하게 되면 1년7개월로 참여정부 최장수 경제 수장이자 지난 94년 재정경제원 출범 이후 역대 경제부총리 중 진념 전 부총리(20개월8일) 이어 두 번째로 긴 재임기간을 기록하게 된다.

◇권 부총리 경제 성적표는=부총리로 취임한 2006년 7월부터 올 6월에 새롭게 만들어진 신규 일자리는 평균 27만9,000개로 30만개에 미치지 못한다. 재임 기간 중 30만개를 웃돈 때는 지난해 8월(31만7,000개)과 올 6월(31만4,000개) 단 두 차례에 불과하다.

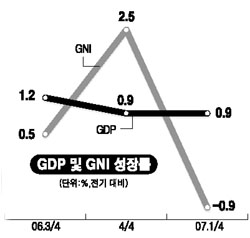

실질 경제성장률(GDP)이나 국민총소득(GNI)도 성적은 그리 좋지 못하다. 전기 대비 기준으로 실질 GDP 성장률은 2006년 3ㆍ4분기 1.2%, 4ㆍ4분기 0.9%, 올 1ㆍ4분기 0.9% 등이다. GNI는 지난해 3ㆍ4 및 4ㆍ4분기에 각각 0.5%, 2.5% 증가했으나 올 1ㆍ4분기에는 –0.9%를 기록했다. 이렇다 보니 체감경기는 여전히 풀리지 않는 상태가 지속되고 있다.

단 최근 들어 우리 경제가 지난해 ‘상고하저’에 이은 ‘상저하고’에 따라 하반기부터 경기회복 기운이 살아나고 있는 상태다.

◇코드 한계 벗지 못한 경제정책=각 부처간 협의를 통해 1ㆍ2단계 기업환경개선대책과 1단계 서비스산업경쟁력대책을 내놓은 것은 높이 평가할 만하다는 것이 전문가들의 설명이다. 특히 대외경제장관회의 수장으로 각 부처로부터 합의를 이끌어내 한미 FTA를 타결 짓는 데 적잖은 공로를 세운 것도 인정받고 있다.

권 부총리가 현장과 밀착한 정책을 중시하면서 과거와 같은 개인적인 힘이나 카리스마, 예산권 등에 뒷받침되는 리더십보다는 정책 대안의 선제적 제시를 통한 합리적 리더십을 강조해오고 있는 것도 그만의 장점 중 하나로 평가받고 있다.

그는 하지만 취임 이후 반대 소신을 밝혀왔던 이자제한법 도입, 분양원가 공개, 신용카드 가맹점 수수료율 인하 등 몇 사안에 대해서는 찬성으로 선회, 취임 초기 따라붙었던 ‘코드 부총리’의 한계에서 벗어나지 못하고 있다는 지적도 있다.

산업자원부 등 다른 부처의 시각도 썩 좋지 못하다. 산자부의 한 관계자는 “정책 조율을 할 때 재경부가 논리로 설득하기보다는 힘으로 밀어붙이는 경향이 부쩍 강해졌다”며 “반대로 다른 부처 요구 사안에 대해서는 무시하는 경우가 많다”고 말했다.

◇참여정부 최장수 부총리, 관리에 힘써야=현재로서는 교체 없이 권 부총리가 참여정부와 임기를 같이할 것으로 보인다. 이렇게 되면 재임기간 1년7개월로 참여정부 최장수 부총리가 된다. 재경부의 한 고위 관계자는 “권 부총리도 끝까지 가지 않겠느냐고 생각하는 것 같다”며 “교체 가능성을 전혀 배제할 수 없지만 노 대통령으로부터 두터운 신임을 받고 있어 현재로서 (교체 가능성은) 낮은 것 같다”고 설명했다.

대선 정국 하에 경제 부총리 역할에 대해 전문가들은 정치적 이슈에 흔들리지 말고 경제 정책의 ‘관제탑’이라는 역할에 충실하고 규제 개혁에 더욱 매진해줄 것을 당부했다.

나성린 한양대 교수는 “남은 기간 투자를 활성화하고 기업과 서민의 애로를 해소하는 데 중점을 둬야 할 것”이라며 “정치논리에 휘말려서 임기 말 정부 지출을 늘리는 인기영합적 정책을 펴 다음 정부에 부담을 줘서는 안 된다”고 조언했다.

별다른 일이 없으면 오후6시를 갓 넘긴 시간에 퇴근, ‘칼퇴근 부총리’라는 별명이 붙은 권 부총리. 그가 본격적인 대선 국면 하에서 경제수장으로 한국경제를 어떤 방향으로 이끌지 관심이 모아지고 있다.