■ 10월 산업활동 지표 일제 부진<br>車·반도체 등 수출업종 부진 건설도 회복 기미 안보여<br>北·유럽 리스크등 악재 산재 경기상승 국면 장담 어려워

| | '본격적인 경기둔화 신호(?)' 10월 광공업 생산은 반도체·자동차 등의 생산 조정으로 전월 대비 4.2% 감소했다. 경기도 이천 하이닉스반도체의 D램 반도체 생산라인. /서울경제DB |

|

본격적인 경기둔화의 시작일까. 잠시 숨을 고르는 걸까.

지난 10월 산업활동 지표들이 일제히 부진한 모습을 보이면서 경기둔화에 대한 우려감이 점차 커지고 있다. 무엇보다 수출로 먹고 사는 형편에 자동차와 반도체의 부진이 뼈아프다. 재정으로 떠받치던 건설 부문도 추락했고 내수도 도통 살아날 기미가 보이지 않는다.

정부는 겉으로는 내년에 5% 안팎의 성장률을 달성하겠다고 밝히지만 내부적으로는 이미 성장률 하향을 본격 검토하기 시작했다. 여기에 유럽발 재정위기와 미국의 경기둔화 우려, 북한 리스크 등 안팎으로 악재들만 쌓여 있어 우리 경제에 드리워진 먹구름은 좀처럼 걷히지 않고 있다.

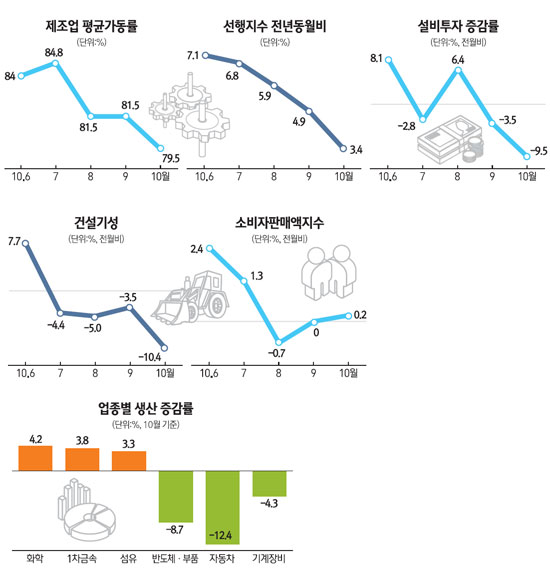

◇반도체ㆍ자동차 수출부진 직격탄=10월 광공업 생산이 전월 대비로 3개월 연속 하락세를 보인 가장 큰 이유는 반도체와 자동차의 부진에 있다. 반도체 및 부품(-8.7%), 자동차(-12.4%), 기계장비(-4.3%) 등이 큰 폭의 생산 감소를 나타냈다. 10월 광공업 생산 4.2% 감소 가운데 반도체와 자동차의 기여도가 3.4%포인트로 전체 광공업 생산 감소의 81%를 차지했다.

선진국 경기가 좀처럼 살아날 기미를 보이지 않는 가운데 전세계 PC시장의 침체로 D램 등 반도체 소비가 줄었고 자동차 역시 재고소진이 쉽게 이뤄지지 않아 내년 상반기까지 이들의 생산량 조절은 불가피하다.

생산 감소로 생산자제품 출하도 전월보다 3.4% 줄어 3개월 연속 감소세를 보였고 재고도 전월 대비 1.2% 줄었다. 제조업 평균가동률 역시 전월 대비 2%포인트 하락한 79.5%로 산업생산 부문의 연쇄적인 하락 사이클이 발생했다.

기획재정부는 "광공업과 자동차 생산이 계절조정으로는 전월 대비 큰 폭으로 감소했지만 원계열 기준으로는 역대 최고 수준"이라며 "그동안 빠르게 증가했던 반도체와 자동차 생산이 차츰 정상 흐름을 찾아가는 과정"이라고 평가했다.

내수 부문도 건설의 부진이 두드러졌으며 소비와 서비스업 생산 역시 소폭 개선에 그쳤다. 건설경기가 얼어붙으면서 건설 수주는 전월보다 56.7% 급감했고 건설기성도 10.4% 감소했다. 서비스업 생산은 주식시장 호조 등으로 전월보다 0.5% 증가했고 소매판매는 전월 대비 0.2% 늘었다.

◇경기둔화 현실로 나타날까=경기상황을 나타내는 경기지표들도 나쁘다. 현 경기를 보여주는 동행지수 순환변동치는 전월보다 1.3포인트 하락하면서 8월(-0.1)과 9월(-0.9)에 이어 3개월 연속 떨어졌고 향후 경기국면을 예고하는 선행지수 전년 동월비 역시 전월보다 1.5%포인트 하락해 10개월째 하락세를 이어갔다.

미국의 경기침체, 유럽발 재정위기, 북한 리스크 등 대외악재가 곳곳에 도사리고 있는 상황에 지표마저 좋지 않게 나오다 보니 내년 경제성장에 대한 우려도 점차 커지고 있다. 윤종원 재정부 경제정책국장은 최근 경제연구원장들과의 간담회에서 "현재로서는 내년도 성장률을 5% 내외로 보고 있지만 대외여건이 악화될 경우 다소 낮아질 가능성이 있다"며 "지정학적 리스크가 큰 영향을 미치지는 않겠지만 장기화될 경우를 일단 생각해야 한다"고 말했다.

익명을 요구한 한 경제연구소 연구원은 "1~2개월 지표로 판단하기에는 섣부르지만 기저효과를 기대하기 힘든 상황에서 곳곳에서 악재가 터지고 있어 향후 경기국면을 장담하기 힘들게 됐다"며 "대외 리스크 중 한두 개만 안 좋게 흘러갈 경우 본격적인 경기둔화가 불가피할 것"이라고 전했다.

그러나 현재 나타나고 있는 경제지표의 하락세가 바로 경기침체로 이어진다는 섣부른 판단에 대해서는 경계의 목소리도 나온다. 김현욱 한국개발연구원(KDI) 거시금융경제 연구부장은 "빠른 확장국면을 지속해온 우리 경제의 회복속도가 둔화되고 있지만 침체에 빠진다고 보기는 어렵다"며 "지금은 확장적 정책들을 정상화시키는 데 주력해야 할 때"라고 지적했다.