수명 다한 인공위성 '자살기술'등 개발<br>"3,500만개 잔해물 우주 비행사등에 큰위협"<br>레이저빔 발사 궤도이탈시키는 '레이저 빗자루'서<br>고탄성 반사막 펼쳐 튕겨내는 기술등 잇단 연구

| | 전자기 사슬은 전기력 와이어와 지구 자기장의 상호작용으로 수명이 다한 인공위성이 스스로 지구 대기권에 돌입, 마찰열에 의해 소멸되도록 하는 우주 쓰레기 청소방법이다. |

|

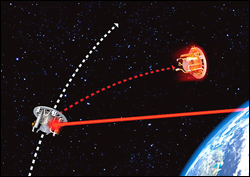

| | 레이저 빗자루는 우주 쓰레기에 레이저를 쏘아 일부 부위를 태워버림으로써 균형을 잃은 우주 쓰레기가 궤도를 이탈하도록 하는 방법이다. |

|

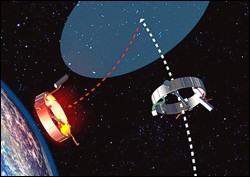

| | 우주 플라이페이퍼는 탄성이 강한 소재로 만든 거대한 막을 궤도상에 띄운 후 이에 부딪힌 우주 쓰레기가 대기권으로 튕겨나가도록 하는 방법이다. |

|

지구 궤도를 돌고 있는 것은 인공위성만이 아니다. 지난 수십년간 계속된 우주개발의 잔해인 크고 작은 우주 쓰레기들도 함께 궤도를 떠돌고 있다. 초속 8㎞의 엄청난 속도로 비행하는 이 우주 쓰레기들은 우주탐사선, 인공위성, 우주유영을 하는 우주비행사에게 더없이 큰 위협이다. 이에 따라 각국의 우주기구들은 수명이 다한 인공위성이 스스로 소멸하도록 하는 '전자기 사슬(electromagnetic tether)

'에서부터 지상에서 레이저빔을 발사, 우주 쓰레기의 궤도 이탈을 유도하는 '레이저 빗자루(laser broom)

'의 기술 개발에 나서고 있다. 또한 직경 1.6㎞의 고탄성 반사막을 우주 공간에 펼쳐 우주 쓰레기를 청소하는 '우주 플라이페이퍼(space flypaper)

', 우주 쓰레기를 잡아 대기권으로 집어던져 불태우는 '청소로봇' 등의 기술도 개발하고 있다.

▲ 우주 쓰레기의 가공할 위협

지구 밖 우주공간은 한없이 평화로워 보인다. 하지만 지구 궤도상에는 우주 쓰레기라는 엄청난 위험이 숨어 있다. 수명이 다한 인공위성ㆍ로켓의 구성품 등 지난 수십년간 이어진 인류의 우주개발이 남긴 각종 잔해물이 그것이다.

캐나다 우주항공지수(ISS)연구소의 지난해 발표에 따르면 이 우주 쓰레기들의 개수는 무려 3,500만개로 추산된다. 이들 우주 쓰레기는 초속 8㎞라는 가공할 속도로 지구 궤도를 돌고 있어 우주탐사선이나 국제우주정거장, 인공위성, 우주유영을 하는 우주비행사들에게 큰 위협이 되고 있다.

그 중에서도 정말 무서운 것은 로켓이나 인공위성에서 떨어져 나간 작은 부품, 페인트 부스러기 등 작은 우주 쓰레기다. 커다란 잔해물은 레이더 등으로 탐지가 가능해 비교적 손쉽게 피할 수 있는 반면 이들은 언제 어디서 출현할지 예측조차 불가능하기 때문이다.

실제 지난 2003년에 있었던 우주왕복선 컬럼비아호의 추락 사고도 이 같은 소형 우주 쓰레기가 원인이었다는 설이 제기되고 있다.

각국의 우주기구들이 우주탐사선을 발사할 때마다 반드시 인공위성과 우주선에 방호 뚜껑을 씌우고 우주 쓰레기와 충돌을 피할 수 있는 코스로 비행경로를 잡는 것도 이 때문이다.

하지만 인간이 우주에 인공위성과 우주선을 쏘아보내기만 하고 기존의 쓰레기에 대해서는 아무 대책도 취하지 않는다면 우주 쓰레기의 위험성은 더욱 커질 수밖에 없다. 이에 따라 많은 우주공학자들이 현재 지구 궤도를 떠돌고 있는 크고 작은 우주 쓰레기들을 제거할 수 있는 기술개발에 나서고 있다.

▲ 노후 위성 자살시키는 전자기 사슬

미 항공우주국(NASA)은 민간기업의 과학자들과 함께 다양한 우주 쓰레기를 청소하는 방안을 고안해냈다. 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 존슨우주센터의 우주 쓰레기 담당 수석과학자인 니컬러스 존슨 박사는 "지금까지 제안된 청소방법 중 몇 가지는 현재의 기술로도 충분히 구현이 가능하다"고 말한다.

가장 대표적인 것이 바로 전자기 사슬. 미국 테더스 언리미티드사가 개발한 이 기술은 새로 제작되는 모든 인공위성에 '터미네이터 테더'라는 전기력 와이어 장치를 부착하는 것이다. 이 전기력 와이어와 지구 자기장의 상호작용에 의해 수명이 다한 인공위성 스스로 지구 대기권에 재돌입, 마찰열에 의해 안전하게 소멸되도록 하는 것이 이 기술의 핵심이다.

원리는 이렇다. 거대한 자석과도 같은 지구는 우주공간에까지 자기장을 미친다. 그리고 상업용 위성의 주요 활동지역인 지상 70~500㎞의 전리층에는 1㎤당 최대 100만개의 하전입자가 존재한다. 이 환경에서 전도성을 띤 와이어를 움직이면 유도기전력에 의해 전류가 흐르게 되고 와이어의 이동방향과 정확히 반대 방향으로 로렌츠 힘이 발생한다.

구체적으로 말해 터미네이터 테더는 5㎞ 길이의 전기력 와이어가 감겨 있는 일종의 얼레로 인공위성이 수명을 다하면 본체와 분리돼 우주공간에 와이어를 전개한다. 이 와이어와 얼레도 인공위성에서 분리된 것이기 때문에 관성력에 의해 초속 8㎞로 궤도 운동을 한다. 지구 자기장 내에서 와이어가 빠르게 움직인다는 얘기다. 이로 인해 와이어에 전류가 유도되고 로렌츠 힘이 나타나 위성은 속도를 잃고 궤도를 이탈하게 된다. 이 작용이 수주~수개월간 지속되면서 인공위성이 대기권에 떨어져 소실되는 것.

이 기술의 특징은 터미네이터 테더의 크기와 질량이 작아 발사체에 주는 부담이 낮다는 것이다. 또한 일체의 추진제나 고난도의 유도기술 없이 인공위성을 안전하게 폐기할 수 있다는 것도 메리트다. 아직 제한적인 부분에서만 성공을 거둔 상태지만 테더스 언리미티드는 수년 내 전자기 사슬의 실용화가 가능할 것으로 믿고 있다.

▲ 소형 쓰레기 위한 레이저 빗자루

NASA의 우주 쓰레기 청소방안에는 미 공군이 지난 1990년대부터 '프로젝트 오리온'라는 이름으로 추진하고 있는 레이저 빗자루도 있다. 이는 지상에서 우주 쓰레기에 레이저빔을 발사, 궤도를 이탈시키는 것을 말한다.

원래 이 기술은 우주에 떠 있는 우주선의 로켓에 레이저를 발사, 추진제를 가열시켜 우주선을 추진하는 원격조종 기술의 하나로 개발됐다. 하지만 NASA의 분석 결과 우주 쓰레기 청소에도 유효한 것으로 나타났다. 우주 쓰레기에 레이저를 쏘아 일부 부위를 태워 없애면 균형을 잃고 궤도를 이탈하게 된다는 것이다.

이 기술을 활용하면 기존 레이더망에 잡히지 않던 직경 1~10㎝ 정도의 소형 우주 쓰레기까지 탐지해 제거할 수 있다. 다만 현행 국제협약이 우주공간에 레이저 무기 배치를 금지하고 있어 이에 저촉되지 않도록 저출력으로 실험할 것이 제안되고 있는 상황이다.

하지만 이 방안은 저고도를 날아다니는 우주 쓰레기만을 잡을 수 있다는 것이 단점으로 지적된다. 비용도 큰 문제다. 고도 800㎞ 상공을 떠도는 10㎝ 직경 이내의 모든 우주 쓰레기를 없애려면 2년간 8,000만달러나 소요되기 때문이다.

▲ 우주 플라이페이퍼

존슨 박사가 주창한 우주 플라이페이퍼도 기발한 아이디어가 엿보이는 우주 쓰레기 청소기술이다.

아이들이 가지고 노는 고무공처럼 탄성이 강하고 부드러운 발포성 소재로 직경 800~1,600m의 거대한 막을 제작, 우주 쓰레기가 많은 궤도상에 띄우자는 것이 이 기술의 골자다. 이렇게 하면 막에 부딪힌 우주 쓰레기를 대기권으로 튕겨 보낼 수 있다는 것. 설령 한 번에 대기권으로 보내지 못하더라도 막에 부딪힌 우주 쓰레기는 운동 에너지의 대부분을 잃고 궤도를 이탈할 수밖에 없어 시간이 흐르면 결국 대기권으로 떨어지게 된다.

한 가지 문제가 있다면 이 정도 크기의 물체를 지구 궤도에 올리기가 쉽지 않고 올려놓았다고 해도 궤도를 유지시키기가 더욱 어렵다는 것이다. 특히 우주 플라이페이퍼가 한번 속도를 잃으면 자체 중량으로 인해 지구로 떨어질 수도 있다. 자칫 우주 플라이페이퍼 자체가 또 다른 치명적 우주 쓰레기로 전락할 개연성이 있는 것.

이외에도 비교적 초기에 논의됐던 청소방안으로 청소로봇이 있다. 원리는 이렇다. 투포환 선수가 투포환 공을 빙빙 돌리다가 원심력을 이용해 집어 던지듯 궤도상에 떠 있는 청소로봇이 대형 우주 쓰레기에 사슬을 던져 연결한 후 지구로 던져버리고 자신은 그 반동력으로 궤도를 수정, 계속 궤도상에 머무르는 메커니즘이다.

하지만 이는 인공위성 본체나 로켓 구성품 등 대형 우주 쓰레기만을 처리할 수 있는 방식인데다 우주 쓰레기에 접근해 사슬을 연결하는 데 엄청난 연료를 소모한다는 이유로 지금은 연구가 중단된 실정이다.