홈

경제·금융

정책

잠재성장률 하락…경제체질 약화

입력2005.05.30 18:55:16

수정

2005.05.30 18:55:16

'한국경제 위기론' 왜 나왔나 <br>고령화·中부상등 변수도…전문가 "새로운 사실 아니다"

지난 2004년 9월15일. 이헌재 전 부총리 겸 재정경제부 장관은 모 경제포럼에서 "고령화 등으로 인해 한국경제에 남은 시간은 불과 15년 남짓"이라는 충격적인 발언을 했다.

그로부터 8개월 뒤인 30일. 한덕수 부총리도 "현 시점이 (우리 경제의) 향방을 결정짓는 중요한 시기다. 제도개선을 이루지 못하면 일본식 장기침체의 늪에 빠질 가능성도 있다"며 '한국경제 위기론'을 들고 나왔다.

한 부총리는 취임 초기는 물론 1ㆍ4분기 성장률이 2.7%를 기록했어도 '한국경제 낙관론'을 줄곧 주창해왔다. 그런 그가 급작스레 이 전 부총리와 비슷한 경제 위기론을 거론한 배경은 무엇일까.

경제 전문가들은 한 부총리가 한국경제의 현 모습을 있는 그대로 인식한 데서 비롯된 것으로 보고 있다.

2년간의 경기침체. 정부는 그간 동원 가능한 경기 활성화 대책을 연거푸 쏟아냈으나 경기는 여전히 암흑의 터널에서 벗어나지 못하고 있다.

뒤늦게 한 부총리가 이 같은 현실을 인식하고 위기론을 제시했지만 전문가들 사이에서 경제위기는 갑자기 불거진 새로운 사실이 아니다. 신석하 한국개발연구원 부연구위원은 "현행 5%대 잠재성장률은 앞으로 계속 낮아지는 게 불가피하다. 일본식 장기불황과 저성장의 가능성은 희박하더라도 자본ㆍ노동 분야의 생산성 증가는 더이상 기대하기 힘들고 이로 인해 성장률도 영향을 받을 수밖에 없다"고 설명했다.

정부가 대외개방을 통해 서비스업 경쟁력 제고를 표방하고 있는 것도 자본ㆍ노동에서는 더이상 성장동력을 기대할 수 없다는 절박감이 깔려 있다. 핵심인력 유출방지와 해외 우수인력 도입을 위한 이민정책 등을 한 부총리가 강화하겠다고 밝힌 것도 이 같은 맥락 때문이다.

취약해진 경제체질도 전문가들이 뽑는 한국경제의 실체다. IT와 가계신용 버블 등 2차례의 버블을 헤치고 나오면서 우리 경제의 복원력은 취약해졌다. 수출이 사상 최고의 호황을 누려도 투자와 소비가 살아나지 않고 있다. 민간 경제연구소의 한 고위임원은 "지난해 수출실적을 보면 올해는 호황국면에 진입해야 하는데 그렇지가 않다"며 "수출이 잘돼도 투자와 소비로 연결되지 않고 단절됐기 때문인데 이것이 현 우리 경제의 모습"이라고 설명했다.

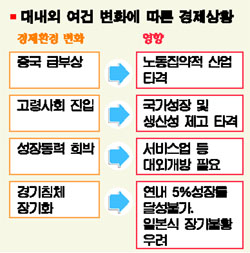

선진국보다 몇 배 빠른 고령사회 진입, 중국경제의 부상 등 대내외 변수 역시 한국경제의 미래를 어둡게 하는 요소다. 안덕근 한국개발연구원 국제정책대학원 교수는 "경제불황은 어느 시점에 어떻게 촉발될지 모른다"며 "단적인 예로 중국의 부상이 한국경제에 위기를 가져다 줄지, 호황을 안겨다 줄지 어느 것 하나 확실한 것은 없다"고 진단했다.

민간 경제연구소 관계자는 "일본식 장기불황 진입 여부는 가능성이 1%냐 99%냐의 문제일 뿐"이라며 "가능성이 1%라도 이를 제대로 인식하고 대비하는 게 한국경제가 살아날 길"이라고 강조했다. 그는 "경제가 좋지 않은데 정부가 낙관론을 펼치면 경제는 더 악화일로를 걷는다는 경제원칙을 경제당국이 곱씹어볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>