중국항 서비스경쟁 열올리는데 부산시·경남도 명칭싸움만 신경<br>배후물류단지 개발도 지지부진 "국내 수출화물까지 빼앗길수도"

부산항 환적물량이 5개월 연속 마이너스 성장을 기록, 동북아 물류허브에 어두운 그림자를 던지고 있다.

우리는 중국의 높은 경제성장률과 중국의 항만 건설속도를 감안할 때 부산항과 광양항의 역할이 존재하고 그에 따라서 부산 신항은 30선석까지, 광양항도 장기적으로 33선석까지 개발한다는 계획을 추진하고 있지만 예상과 달리 쉽게 허물어질 수 있다는 위기감이 확산되고 있기 때문이다. 일부에서는 고베 지진 이후 급속히 몰락한 일본항만을 닮지는 않을까, 장차 유럽이나 미국행의 국내 수출화물까지 상하이 신항 등에서 역환적되는 게 아닐까 하는 걱정마저 나온다.

◇급성장하는 상하이항, 쇠락하는 부산항=상하이 항만의 대표선수였던 외고교항은 수심이 9미터로 1만TEU급 이상의 초대형 컨테이너 선박이 접안할 수 없다. 그래서 상하이 부근 육지에서 무려 32㎞나 떨어진 외딴섬에 오는 2020년까지 52개 선석의 컨테이너항을 만들고 1단계로 지난해 12월 5개 선석을 개통했다.

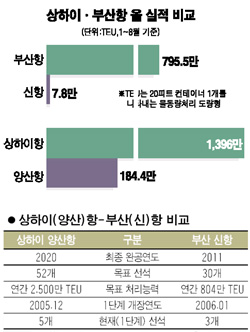

양산항은 올 들어 대규모 인센티브를 부여하고 중앙정부에서 환적화물을 몰아주는 총동원령을 내리면서 올 들어 8월까지 무려 184만4,000TEU를 처리했다. 상하이항 전체 물동량도 올 들어 8월까지 1,396만TEU로 전년 같은 기간에 비해 18.6%나 성장했다. 양산항은 유럽항로만 서비스하는 ‘반쪽 항만’에서 탈피, 지난 6월 미국으로 이어지는 태평양 항로 서비스도 시작했다.

반면 부산항의 환적물량은 4월 전년 대비 감소세로 전환된 후 5개월째 감소세가 이어지고 있다. 부산항 전체 처리 물동량 규모도 8월 말까지 795만5,000 TEU로 고작 전년동기 대비 0.6% 증가하는 데 그쳤다. 올해 1월 문을 연 부산 신항은 8월까지 기항 선사가 2곳밖에 없어 사실상 ‘개점 휴업’ 상황이나 마찬가지다. 규모가 3개 선석으로 중국보다 작다고 하지만 1개 선석도 제대로 활용하지 못하고 놀리는 판이다.

일부에서는 수조원의 돈을 들여 만들었지만 쓸모가 없어 낚시터로 전락하는 게 아니냐는 비아냥까지 흘러나오고 있다.

◇지자체는 영역싸움, 정부 정책은 적전분열=부산항 관련 지방자치단체들은 발등에 불이 떨어지는지도 모른 채 영역다툼이나 벌이고 있다. 부산시와 경남도는 신항 명칭을 둘러싼 싸움으로 엄청난 에너지를 소비한 데 이어 올해 들어서도 연말에 완공하는 부산 신항 3개 선석의 관할권을 두고 서로 자기 영역이라며 다툼을 벌이고 있다. 관할 당국인 해양수산부는 경남도로 넘겨줬다가 번복하는 등 갈팡질팡하고 있다. 물량유치를 많이 할 수록 선사ㆍ하역사 등에 인센티브를 부여하는 마일리제 운영을 위해 광양만권에서는 지방자치단체가 스스로 돈을 모아 자금문제를 해결했지만 부산시는 정부에 손을 벌리고 있다.

중국 항만의 급성장을 대비하기 위해 자체 물동량 확보를 위해 추진하고 있는 부산 신항의 배후물류단지와 연결도로 개발도 지지부진하다. 배후지역 개발을 위해 국가적으로 추진되고 있는 경제자유구역도 규제에 발이 묶이고 추진력을 확보하지 못하고 있지만 관련 법 개정안은 국회에서 낮잠자고 있다.

동북아 물류허브 육성을 위해 지방자치단체ㆍ국민ㆍ정부가 모두 단결해도 힘이 모자랄 판에 저마다 제팔을 흔들고 있다는 비난이 여기저기서 쏟아지고 있다.

◇정부ㆍ지자체ㆍ국민 모두 힘 모아야=강대국들 사이에 둘러싸인 우리나라는 생존을 위한 전략으로 물류금융허브를 내걸었다. 부존자원이 없는 우리나라가 사람ㆍ돈ㆍ기업들이 자유롭게 오가고 머무를 수 있는 곳으로 만들어야 살아날 수 있기 때문이다.

김학소 해양수산개발원 연구위원은 “신항 배후물류단지를 빨리 개발해 자체 물동량을 증대시키는 게 급선무”라며 “터미널 고정 임대료 정책을 없애고 북항의 ODCY를 하루빨리 폐쇄해야 신항이 정착돼야 부산항 전체가 안정적인 발전을 기대할 수 있다"고 말했다.