|

흔히 말한다. 사람 목숨보다 중요한 것은 없다고. 아무리 재산이 많고 힘이 세도 인생은 한번밖에 살 수 없기 때문이다. 그러나 생명의 유한성을 떠나 사회경제적 측면에서 인간은 분명 불평등한 존재다. 직업과 소득에 따라 받는 사망보험금이 다르듯 국가를 이끄는 대통령과 기업을 좌우하는 경영인이 일반인, 또는 평사원과 같은 대접을 받진 않는다.

△뭐든 돈으로 측정하기 좋아하는 미국에서 목숨 값을 놓고 화학을 동원한 적이 있다. 시신을 화장하고 유골을 수습해 남은 화학물질을 화폐가치로 따졌더니 총합 7.28달러라는 계산이 나왔다. 실험결과에는 별 것 아닌 인생, 보다 겸손하게 살라는 메시지가 담겨 있는지도 모르겠다. 같은 시대라도 목숨의 가격은 정무적 판단에 따라 달라지기도 한다. 미국 환경보호청은 680만달러로 책정했던 인간의 생명 가치를 오바마 행정부 들어 900만달러로 올려놓았다. 환경오염과 건강에 대한 중요성 부각 때문이라고 하니 그나마 다행이라고 해야 할까.

△8세기 유럽에서는 사회적 신분에 따라 목숨 값을 매겼다. 희생자가 일반인일 때 200실링의 속죄금을 내야 했지만 성직자는 300실링, 제후와 대주교에 대해서는 600실링을 물렸다. 사우디아라비아에서는 성별과 종교를 차등의 기준으로 삼았다. 2000년대 중반까지 피해자가 무슬림이면 남자는 10만리얄(약 2,800만원), 여자는 5만리얄의 보상금이 필요했지만 가톨릭 또는 기독교도는 각각 5만리얄과 2만5,000리얄로 내려가고 힌두교도는 더 낮았다.

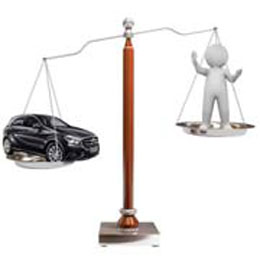

△이노근 새누리당 의원의 보험개발원 국정감사 자료에 따르면 교통사고 사망보상금이 페라리, 벤츠 등 최고급 외제 승용차 수리비의 3분의1 수준에도 못 미쳤다고 한다. 일부는 외제차의 허명에 혀를 내두르겠지만 많은 이들은 삶의 가치가 한낱 기계덩이에도 못 미치는 현실이 서글플 따름이다. 하지만 죽으면 모든 걸 다 내려놓고 1평도 채 안 되는 곳에 묻히는데 목숨 값의 높고 낮음이 무슨 소용이랴. 그저 따지기 좋아하는 이들의 계산법인 것을. 다만 삶이라는 축복과 행운이 덧없이 지나가지 말기를 바랄 뿐이다.