|

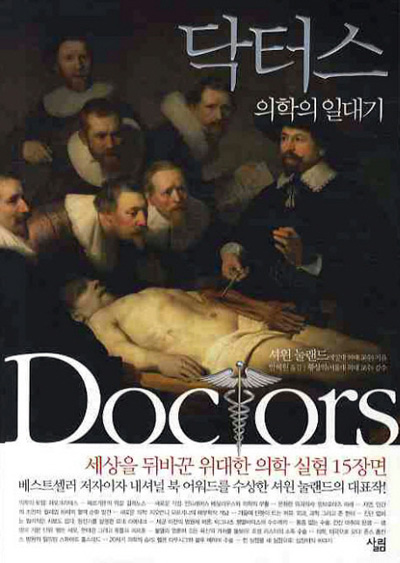

의사라는 직업은 오늘날 선망 직종으로 꼽히지만 예전에는 그다지 대접 받지 못했다. 돈과 명예는 고사하고 일부 문화에선 천대받는 직종으로 여겨졌다. 하지만 서양에선 뛰어난 학자들이 의학분야에 뛰어 들어 의술은 꾸준히 발전을 거듭해 왔다. 히포크라테스를 기원으로 한 2,500년 의학사에서 큰 족적을 남긴 거인들은 그 수를 헤아리기 어렵다. 미국 예일대 외과 교수이자 의학 저널리스트인 저자는 서양 역사상 빼놓을 수 없는 15명의 의사를 모아 그들의 삶과 공로를 흥미롭게 풀어냈다. 의학사를 뒤바꾼 실험 장면을 작가적 상상력으로 재현해 독자가 이해하기 쉽도록 배려했다. 매독과 임질을 좀더 깊이 파헤치기 위해 자신의 몸에 매독균 주사를 투여한 영국의 외과의사 '존 헌터'(1728~1793)의 이야기는 감동적으로 다가온다. 헌터는 매독과 임질이 동일한 병균에서 발병한다는 사실을 입증하기 위해 자신에게 성병 균을 접종했다. 헌터가 과학적 호기심을 주체하지 못한 대가로 3년 동안 통증과 고름으로 극심한 고통에 시달렸다는 대목은 '의사들의 헌신'이 얼마나 숭고할 수 있는지 엿보게 한다. 미국 의학의 선구자인 '윌리엄 홀스테드'(1852~1922)의 사례도 크게 다르지 않다. 홀스테드는 코카인과 모르핀의 국소마취 효과를 집중적으로 연구했지만 그 부작용으로 코카인 중독으로 평생을 신음해야 했다. 미국 의료 수준을 한 차원 끌어올렸다는 평가의 이면에는 마약 중독이라는 개인적 희생이 있었다고 저자는 설명한다. 이들 외에도 선구자들의 이야기는 계속된다. 환자의 말에 의지하지 않고 의사가 직접 관찰하고 진단해야 합리적인 치료가 가능하다는 이유로 청진기를 발명한 '르네 라이네크', 생명과 질병의 기본 단위가 세포임을 발견한 '루돌프 피르호', 전쟁터에서 부상병들을 돌보며 '환자의 통증을 최대한 줄인다'는 외과 의학의 사상을 확립한 '앙브로아즈 파레' 등은 자기 몸을 던져 의학 발전에 기여한 영웅들이다. 물론 저자는 빛나는 영광과 업적에만 초점을 맞추지 않고 의사들의 시련과 좌절에도 관심을 갖는다. 벨기에의 해부학자 '안드레아스 베살리우스'는 오늘날엔 '근대 해부학의 아버지'라 불리지만 당시 시체 해부에 대한 강한 집착으로 '시체 애호가'라는 비아냥을 들어야만 했다는 얘기도 눈길을 끈다. 2만5,000원