|

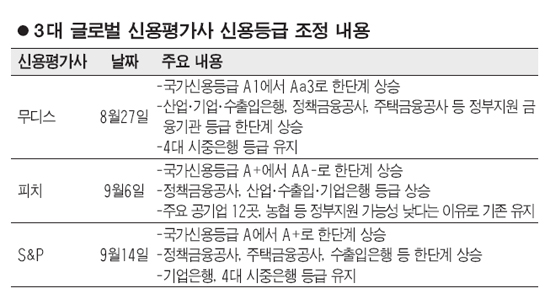

지난 8월27일 3대 글로벌 신용평가사 중 한 곳인 무디스는 한국의 국가신용등급을 종전 A에서 A+로 한 단계 상향 조정했다. 예상하지 못한 호재에 은행업종지수는 1.77% 반짝 상승했다. 무디스는 곧 기업은행ㆍ산업은행ㆍ수출입은행 등 국책은행의 신용등급도 기존 A1에서 Aa3로 1단계씩 상승시켰다. 그로부터 2주 후 이번에는 피치가 한국의 국가신용등급을 기존 A+에서 AA-로 한 단계 올렸다. 피치는 무디스와 마찬가지로 기업ㆍ산업ㆍ수출입은행의 신용등급도 AA-로 상향 조정했다. 그런데 정작 시중은행들의 등급 변화 얘기는 없다. 국가신용등급 상승에 따른 '후광 효과'가 사라진 것이다.

글로벌 신평사들이 잇따라 한국의 국가신용등급을 상향 조정했지만 시중은행에 대해서는 여전히 기존의 신용등급을 유지하고 있어 배경에 관심이 집중된다. 글로벌 신평사들은 지금까지 국가신용등급을 변경하면 이를 곧바로 시중은행에 연동시켜 반영했다. 그러나 최근 들어서는 이 같은 흐름에 변화가 감지되고 있다. '국가신용등급이 곧 은행등급'이라는 공식이 깨지고 있는 셈이다.

18일 금융계에 따르면 무디스ㆍ피치ㆍ스탠더드앤푸어스(S&P) 등 글로벌 3대 신평사는 8월 말 무디스를 시작으로 한국정부의 신용등급을 1단계씩 상승했다. 그러나 3개 신평사는 국민ㆍ신한ㆍ우리ㆍ하나은행 등 빅4 시중은행에 대해서는 아무런 조치도 하지 않고 있다. 시중은행 중에서는 외국계인 SC은행만이 S&P로부터 등급상향 조치를 받았을 뿐이다.

예전과 달리 국가신용등급과 은행등급 간에 이원화가 발생하고 있는 것인데 이에 대한 해석은 크게 두 가지다.

우선 글로벌 신평사가 세분화 작업에 돌입했다는 분석이다. 이제는 국가와 공기업ㆍ민간은행을 구분 지어 평가하기 시작했다는 것으로 쉽게 말해 과거와 달리 은행에 부실이 발생하면 공적자금을 투입해 은행을 살리는 시기는 지났다는 얘기다.

서영수 키움증권 이사는 "최근 한국은 국내총생산(GDP) 성장률 하락, 공기업 부채의 가파른 증가, 세계 최고 수준의 가계부채 등의 문제가 불거졌지만 글로벌 신평사는 비슷한 시기에 정부등급을 상향조정했다"며 "이제는 신평사들도 정부와 공기업ㆍ시중은행을 구분 짓기 시작했다는 의미로 판단된다"고 밝혔다.

실제로 피치는 국가신용등급을 올렸지만 주요 공기업 12곳에 대해서는 현재 등급을 그대로 유지했고 기업ㆍ산업은행 등 국책은행의 등급을 올리면서 농협은 정부의 지원을 받을 가능성이 낮다는 이유로 등급상향 대상에서 제외시켰다.

한편으로는 글로벌 신평사들이 금융위기 구간을 거치면서 실추된 신뢰를 회복시키고자 하는 의도가 담긴 것이라는 해석이 나온다. 금융위기가 발발하기 전까지만 해도 유럽의 은행과 구조화 상품에 장밋빛 전망을 제시했던 글로벌 신평사들은 유럽 재정위기가 터지자 뒤늦게 유럽국가와 은행들의 등급을 무더기로 강등하면서 비난을 받았다. '신용평가사에 신용이 없다'는 비아냥마저 새어 나왔을 정도다.

이처럼 국가등급과 은행등급 간 이원화 현상이 발생하면서 국가등급 상승효과는 제한되고 있다.

한 시중은행 글로벌자금 담당 부행장은 "과거 신평사는 정부와 정부의 지원과 규제를 받는 은행을 동일하게 인식해 실제로 은행의 등급이 상향돼 외화 조달금리를 낮출 수 있었다"면서 "그러나 이번에는 동반으로 전개되지 않아 정부등급 상향조정의 효과는 예상외로 낮은 편"이라고 말했다.