2004년 배출량 90년보다 3.3% 줄었지만 경제침체 동유럽 제외땐 오히려 11% 늘어

이산화탄소(CO2ㆍ온실가스)의 감축을 놓고 가장 강한 목소리를 내고 있는 곳은 유럽연합(EU)이다.

‘포스트(POST) 2012’ 협상이 시작된 후에는 EU의 목소리가 더욱 거세지고 있다. EU 회원국 등 38개 선진국(미국은 탈퇴로 제외)은 지난 1992년 리우환경회의에서 ‘기후변화에 관한 국제연합 기본협약’을 채택한 뒤 1997년에는 구속적 온실가스 감축을 위한 교토의정서에 합의했다. 주된 내용은 오는 2008년부터 2012년까지 1990년 대비 평균 5.2%의 온실가스를 감축하자는 것이다. 물론 국가별로 -8%를 감축하겠다는 국가가 있는가 하면 +10%의 감축목표를 제시하는 등 차별화는 했다.

그렇다면 EU의 실제 온실가스 감축 실적은 어떨까. 아직 온실가스 감축 이행기간(2008년 시작)이 시작되지 않았지만 1997년 교토의정서 채택 이후 1990년 대비 2004년까지의 성과는 썩 좋지 않다. 물론 부속서Ⅰ국가의 2004년 온실가스 총배출량은 1990년(185억5,100만톤) 대비 3.3% 감소한 179억2,700만톤으로 3.3%가 줄었다(산림을 제외한 에너지ㆍ산업공정 부문 배출량).

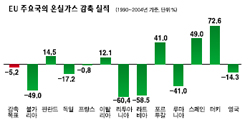

그러나 그 내부를 자세히 들여다보면 ‘허실’은 명확히 드러난다. 온실가스를 감축하기로 한 38개 국가 중에는 동유럽권 국가들도 포함돼 있다. 이들 국가는 시장경제로 전환한 뒤 경제활동 침체 등으로 경제ㆍ산업활동이 위축될 수밖에 없었다. 이는 바로 온실가스의 감축으로 이어져 2004년도의 온실가스 배출량은 1990년 대비 36.8%나 줄었다. 리투아니아가 -60.4%로 감소폭이 가장 컸고 에스토니아 -51.0%, 불가리아 -49.0% 등 감소폭이 컸다.

그러나 이들 국가를 제외한 나머지 EU 국가들의 온실가스는 11.0%나 늘었다. 결국 경제 침체기를 겪었던 ‘동유럽’ 국가가 없었다면 EU 전체의 감축실적은 플러스가 될 수밖에 없었던 셈이다.

선진 유럽국가들의 모습은 또 어떤가. 독일과 영국만이 같은 기간 각각 17.2%, 4.3% 줄었을 뿐 대부분의 국가는 늘었다. 프랑스도 -0.8%로 소폭 줄었지만 스페인은 49.0%나 증가했고 터키는 무려 72.6%나 늘었다. 또 포르투갈은 41.0%에 달했고 이탈리아 12.1%, 그리스 26.6% 등의 증가폭을 기록했다.